ここから本文です。

令和6年6月阪神南県民センター長メッセージ

尼崎・西宮・芦屋の街を水害から守る。当センターの西宮土木事務所と尼崎港管理事務所の大切なミッションです。様々な施設・設備により、津波や高潮、豪雨などあらゆる水害リスクに備えています。

映画『あまろっく』で脚光を浴びた尼崎閘門(通称「尼ロック」)もその一つ。管内の水防施設は多数で、防潮堤約59キロメートル、水門9基、排水機場(注1)9ヵ所、閘門(注2)2基(尼ロック!)、陸閘(注3)52基、桶門(注4)9基、堰1基などがあります。

両事務所のスタッフは、河川、港湾、海岸に配したこうした施設群を整備し、維持・管理しつつ、水害リスクの際は、昼夜を問わず即応し、各施設の開閉や水位調整等のオペレーションに当たります。

大雨の季節を迎え、これらのうち、近年完成した、もしくは、完成間近の特徴的な2施設を紹介します。

地下41メートルのアンダーリバーで西宮中央部を守る

阪急西宮北口駅の西側を南北に貫流する津門川。阪急神戸線、JR東海道本線、国道2号等の基幹交通網が集まる重要エリアを流れています。

過去、豪雨により浸水被害が発生したことから対策が急務になっていました。ただ、ここは商業施設、交通施設、行政機関、住宅などの集積地。川を横に広げることはできません。

護岸をドンドン高くしてはどうかー。西宮ガーデンズや大学交流センター、県立芸術文化センターなどで賑わう文教住宅都市のど真ん中で現実的な解ではありません。

横もダメ、上もダメなら、地中がある。

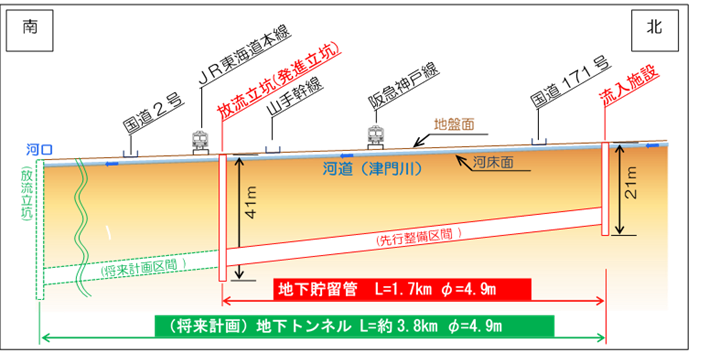

県では、津門川が一定水位を超えた際、川の水を地下に逃がして、貯水できるトンネル状の地下貯留管の整備を令和3年から着手。津門川の真下を流れる川の下の川です。

東川水系津門川地下貯留菅整備事業。一定水位を超えると津門川の上流部(国道171号北側)から地下貯留管に流入。1.7キロの地下トンネルに3.4万立方メートルの水を貯水し、下流部(JR東海道本線北側)で、再度、津門川本流に放流します。

25メートルプール56杯分の水を地下に貯留

今年3月までに流入部(上流側)と放流部(下流側)の立坑と地下貯留管の整備が終了。メディアや地元住民向けの見学会で賑わった放流部の立坑を5月上旬に見学しました。

住宅地の真ん中にポッカリ開いた直径13メートルの巨大な穴。ここから工事用の簡易エレベーターで地下へ。途中から仮設階段を伝い地下41メートルに達します。

直径13メートルの立坑の底から見上げると地上は41メートル上方。

最下部から上流側(北側)に向かって、直径4.9メートルのトンネルが伸びています。中には線路が引かれ電動トロッコが走ってきます。ここが心臓部の地下貯留管。25メートルプール56杯分(3.4万立方メートル)の水を貯留することができます。

線路は資機材運搬用で、貯留管工事が完成したため、現在、線路自体を順次撤去しているところ。トロッコがせわしく行き来しています。

津門川直下を走る1.7キロの地下貯留管。供用開始前の今、素人目には鉄道用トンネルのよう。

この地下巨大貯留管。縁の下の力持ちとして、供用開始後は人目に触れることなく、西宮市中央部を水害から守り続けます。コツコツと整備を続けてきた西宮土木事務所スタッフの熱意と努力の結晶でもあります。

工事は今も続いています。今年度から来年度にかけて、水位調整し流入と放流を行う施設を整備し、令和9年度に供用開始。将来的には、下流部を延伸し全長3.8キロの地下トンネルで海までつなげる計画です。

将来計画が実現すればアンダーリバーとなり、津門川の浸水被害の可能性は大きく低減されます。ただ、それはかなり先のこと。それまで現時点の最善策として地下貯留管の整備・運用を進めていきます。

今津を守る高さ40メートルの水門

津門川を更に南下すると河口近くで東川と合流。合流後の東川は更に河口部で新川と近接し、ほぼ一つの河口部を形成します。両川が流れ込む河口部で平成26年から続くのが新川・東川統合排水機場の整備事業です。

令和3年に新・新川水門を旧水門から約400メートル海側に設置。防潮堤等で構成する防潮ラインの総延長が約1キロ縮小し、災害時の即応性と安全性が格段に向上しました。

地上40メートルの新水門は、既設の東川水門、防潮堤とともに、南海トラフ地震で想定される津波を防ぎ、浸水被害面積を約9割縮小させます。

更に、新川、東川それぞれに設置されている2つの排水機場を統合する工事が進行中。完成時の排水能力は今の2倍(60立方メートル/秒→111立方メートル/秒)となり、高潮時の降雨による浸水被害を解消します。

新川・東川統合排水機場整備事業。旧・新川水門の400メートル南に新・新川水門を設置。現在、統合排水機場の工事が進んでいる。

足がすくむ水門最上部

新・新川水門は、2本の巨大な直方体の柱と、柱の間を電動で上下する門扉(幅25メートル、高さ8.7メートル)でできています。地上約40メートルの柱にはエレベーターはなく、日常のメンテナンスや緊急時対応の際は階段をひたすら登ることになります。

特に最上部の10メートルほどの登りは体力的にきつい。そしてシンプルに怖いという場所です。水門外壁に張り付くように設けられた管理用階段の鉄枠の隙間から40メートル下の地面が迫ってくるかのようです。

巨大な柱2本と門扉で今津エリアを守る新川水門。

階段を登りきると操作室に到着します。内部には、水門を上下させる鉄製の巨大チェーンと巻き取り機。2本の柱は、最上部で管理用通路で結ばれ、その直下に門扉が設置されています。

慣れているはずの尼崎港管理事務所のスタッフの中でも高所が苦手な職員は、門扉と海を真上から見下ろす管理用通路には足がすくんでいます。ただし高所が好きな人も中にはいます。私を含む数名の職員は、今津周辺から六甲山地まで見渡せる風景を堪能できました。

いざ災害になれば、また、通常時のメンテナンスが必要であれば、高所の得手不得手は関係ありません。職員は水門最上部まで駆け上がり(もしくは息を切らしながら何とか登頂し)、所要の作業に当たります。水害から地域を守るため、水門も防潮堤も、整備後の切れ目ないメンテナンスとオペレーションが続いています。

新川水門(右側)の南側に大関株式会社所有の木造灯台「今津灯台」(左側)が今年4月に移設。最先端の土木・建設技術で整備した巨大水門と、江戸時代から続く日本最古の現役木造灯台。前者は津波や高潮から今津を守り、後者は海上交通の安全を守ります。

ご紹介した事業について更に詳しい情報は以下のリンクをご覧ください。↓

〇東川水系津門川地下貯留管整備事業の概要

〇新川水門、新川・東川統合排水機場の整備事業の概要

web.pref.hyogo.lg.jp/hsk06/documents/hk_vol61.pdf

〇津門川地下貯留管の施工業者が土木学会「土木広報大賞2023・優秀部門賞」を受賞しました。受賞動画「UnderRiverStory-『灘の名酒』を支える宮水を守りながら、街を水害から守る」↓

youtu.be/Wh2vUb7QdAA?si=_uyyFkd5RfIfKghJ(外部サイトへリンク)

〇大雨の季節に備えよう(兵庫県C.Gハザードマップ)

www.hazardmap.pref.hyogo.jp/cg-hm/(外部サイトへリンク)

〇今回ご紹介した2施設の整備を含む阪神西部(武庫川流域圏)の総合治水計画を今年5月に改訂しました↓

(本編)

https://web.pref.hyogo.lg.jp/hsk06/documents/2405suishinkeikaku-honpen.pdf(PDF:2,015KB)

(資料編)

https://web.pref.hyogo.lg.jp/hsk06/documents/2405suishikeikaku-shiryouhen.pdf

<注釈>

(注1)排水機場:

津波や高潮時に逆流した水が市街地や農地に入り込むのを防ぐ施設は水門ですが、大雨の際に水門によって出口を失った上流側からの水を川や海に送り出さす施設が排水機場です。

(注2)閘門(こうもん):

運河・放水路などで水量を調節するための堰(せき)や水門。運河など水面に高低差のある場所では水面を昇降させて船を行き来することを可能にします。

(注3)陸閘(りくこう):

河川等の堤防を通常時は生活のため通行出来るよう途切れさせてあり、増水時にはそれをゲート等により塞いで暫定的に堤防の役割を果たす施設

(注4)桶門:

排水路の水を河川等へ排水する等の目的で堤防の中にコンクリートの水路を通しゲートを設置して水量調整する施設

お問い合わせ