ここから本文です。

兵庫県総合土木職(農業土木分野)職員募集ポータルサイト

お知らせ

2025年3月12日:令和7年度兵庫県職員採用試験実施日程が発表されました。

コンテンツ

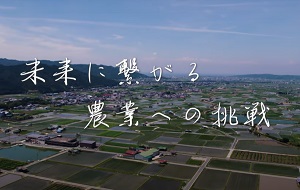

総合土木職(農業土木分野)を知る

職員インタビュー

職場情報

農業土木職場リポート

当ページでは、職員が働く姿や声を”リアル”に、また”タイムリー”にお届けする職場リポートを掲載しています。

また、本県で実施する『リクルートイベント』についても案内・募集し、その活動報告を更新していきます。

『兵庫県農業土木職場リポート』のページはこちら!

補足資料

- 兵庫県総合土木職(農業土木分野)職員採用案内(PDF:1,082KB)

- ひょうごの農業農村整備(概要面)(R7.3改定)(PDF:3,868KB)

- ひょうごの農業農村整備(地図面)(R7.3改定)(PDF:8,344KB)

採用関係情報(人事委員会事務局のページ)

お問い合わせ