ここから本文です。

新ひょうごの森づくり(第3期対策)

“森林は県民共通の財産である”との理解のもと、「公的関与による森林管理の徹底」・「多様な担い手による森づくり活動の推進」を基本方針に、経済林としての再生を進めるとともに、森林の公益的機能の高度発揮を図ることを目指し、森林を「県民総参加」で守り、育て、活かし、広げる取組を「新ひょうごの森づくり・第3期対策」として進めています。

計画の理念

|

開発が優先された20世紀の社会にあって、自然や緑は社会の発展や生活の豊かさの犠牲として常に危険にさらされてきました。

こうした森林破壊への反省や緑の重要性の認識が高まる中、本県では平成6年度に「ひょうご豊かな森づくり憲章」を提唱し、森林を県民共有の財産としてとらえ、県民総参加の森づくりによる森林の保全を推進してきました。

しかしながら、21世紀を迎え、社会構造が経済合理主義に基づく「成長社会」から、ゆとり・うるおい・安全を重視した「成熟社会」へと転換しつつあり、人々の価値観やライフスタイルが多様化するなかで、人と自然が調和した持続可能な社会の構築が求められています。

本計画では、環境に配慮した従来の保全から一歩進めて、森林所有者と県民が知恵や労力等を合わせることにより、多様な兵庫の地域特性を生かした森の回復、再生への方策を創造していくこととします。基本方針

公的関与による森林管理の徹底

- 森林管理100%作戦

- 里山林の再生

多様な担い手による森づくり活動の推進

- 森林ボランティアの育成

- 「企業の森づくり」の推進

計画期間

令和4年度~令和13年度(10年間)

具体的施策

公的関与による森林管理の徹底

森林管理100%作戦

人工林のうち間伐が必要な60年生以下のスギ・ヒノキ林について、市町と連携して公的管理の充実により、間伐実施率100%を目指して、森林の持つ多面的機能の高度発揮に努めています。

人工林のうち間伐が必要な60年生以下のスギ・ヒノキ林について、市町と連携して公的管理の充実により、間伐実施率100%を目指して、森林の持つ多面的機能の高度発揮に努めています。- 間伐した木材を建築用材やバイオマス発電燃料などに利用する「利用間伐」が順調に進む一方で、奥地等の条件不利地での間伐は遅れています。

- 第3期対策では、木材収入がない切捨間伐に特化して支援を継続するとともに、譲与税を活用した条件不利地の間伐を実施する市町への助言や技術指導を展開し、間伐を推進していきます。

里山林の再生

- 自然とのふれあ

いや学習体験の場として、また、生物の多様性など、生態学的な視点からも里山林の重要性が再認識されるようになってきました。環境保全はもとより、レクリエーション、景観、森林学習体験といった文化機能を重視した森として里山林の整備を行っています。特に、集落周辺の里山林において、地域住民等が自ら行う森林整備活動に対して、資機材費等の支援を行い、健全な森林への誘導を図っています。

いや学習体験の場として、また、生物の多様性など、生態学的な視点からも里山林の重要性が再認識されるようになってきました。環境保全はもとより、レクリエーション、景観、森林学習体験といった文化機能を重視した森として里山林の整備を行っています。特に、集落周辺の里山林において、地域住民等が自ら行う森林整備活動に対して、資機材費等の支援を行い、健全な森林への誘導を図っています。

多様な担い手による森づくり活動の推進

森林ボランティアの育成

県民が様々な形で森林に親しみ、森づくり活動を通じて森林の大切さや保全の必要性を理解してもらうため、森林ボランティア講座の開催や、森林ボランティア団体の活動支援などを行っています。森林ボランティアは目標とする1万人を維持しています。

県民が様々な形で森林に親しみ、森づくり活動を通じて森林の大切さや保全の必要性を理解してもらうため、森林ボランティア講座の開催や、森林ボランティア団体の活動支援などを行っています。森林ボランティアは目標とする1万人を維持しています。- 平成18年度に開催した「全国育樹祭(三田市)」の開催を契機に、毎年10月の最終日曜日を「ひょうご森の日」とし、各地で、県民の皆さんが森に入り、森にふれあい、森づくり活動を実践する地域イベントの開催を推進しています。

- 第3期対策では、この一環として将来の森づくりの担い手として期待される学生等若い力を森にいざない、森への理解を深め、森を守り育てる意識醸成の機会として「協働の森づくり」と称し、全県的な普及啓発イベント「ひょうご里山フェスタ」を市町や県関係団体等と連携して開催します。

「企業の森づくり」の推進

企業が、社会貢献活動の一環やSDGsの目標達成、社員の福利厚生を目的として、森林所有者に代わって森林を保全・整備する「企業の森づくり」活動を支援するため、活動計画の策定支援、安全対策等の研修を実施します。

企業が、社会貢献活動の一環やSDGsの目標達成、社員の福利厚生を目的として、森林所有者に代わって森林を保全・整備する「企業の森づくり」活動を支援するため、活動計画の策定支援、安全対策等の研修を実施します。

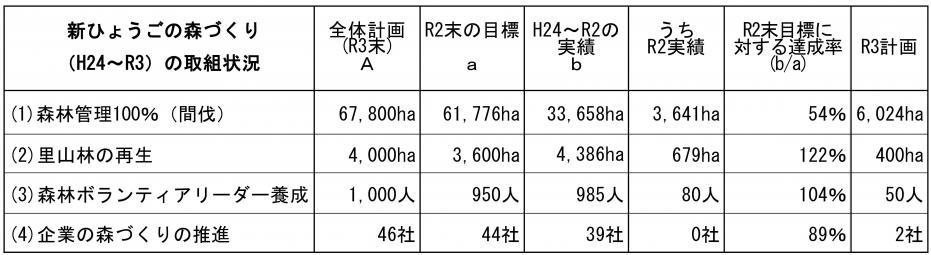

取組状況

- 令和3年度実績は集計中です。

関連メニュー

お問い合わせ