ここから本文です。

第10回県民ボランタリー活動実態調査の概要

記者発表日時:2025年2月25日10時

外郭団体名等/ひょうごボランタリープラザ(兵庫県社会福祉協議会) 直通電話/0783608845

活動グループ・団体の実態や課題、ニーズ等を把握するため、昭和59年から概ね5年ごとに実施(前回は令和元年度に実施)している、「第10回県民ボランタリー活動実態調査」の調査結果がまとまりましたのでお知らせします。

今回の調査では、阪神・淡路大震災から30年の節目を迎え県内のボランタリー活動の現状を俯瞰できるよう、新型コロナウイルス感染症の前後の変化など時節にあわせた調査項目を設定し、実施しました。

1 調査趣旨

県民ボランタリー活動を行っている団体・グループの実態や課題、ニーズ等を把握するとともに、兵庫のボランタリー活動等の取組を評価し、今後の支援方策を検討するための基礎資料とすることにより県民ボランタリー活動を推進する。

2 調査方法

県内のNPO法人及び市区町社会福祉協議会への登録団体から無作為抽出した5,000団体を対象として、従来のアンケート用紙を郵送する方法からオンラインフォームによる調査に変更し、実施。

3 有効回答

930団体(有効回答率:18.6%)(内訳:任意団体696団体、NPO法人193団体、その他の法人41団体)

4 調査委員会の設置

調査内容の検討や結果の分析を行うため、NPO関係者、学識経験者等で構成する調査委員会を設置。

| 氏 名 | 所 属 ・ 職 名 | |

| 委員長 | 宮垣 元 | 慶應義塾大学総合政策学部 教授 |

| 委 員 | 中山 光子 | 認定NPO法人 宝塚NPOセンター 理事長 |

| 委 員 | 冬頭 佐智子 | 生活協働組合コープこうべ 地域活動推進部 統括部長 |

| 委 員 | 長谷部 治 | 社会福祉法人神戸市社会福祉協議会 地域支援部 担当課長(福祉支援・活動推進) |

5 調査結果の概要

(1)兵庫県内におけるボランタリー活動の全体像

1. 活動分野と方法の多様化

活動分野で最も多いのが「福祉の増進」であるが、前回調査より割合が減少(前回63.9%→今回54.0%)。一方、「子どもの健全育成」「まちづくりの推進」は増加傾向となり、全体的に活動分野の多様化が見られる(図表2-1(※1))。

※1:報告書中の参照図表を記載(以下同様)。

活動方法では、「親睦・交流などの場を提供する」(55.2%)が最も多く、次いで「イベントやシンポジウム等を企画・開催する」(32.3%)、「サービスを提供したり、人材を派遣する」(31.8%)となっている(図表2-6)。

2. 活動の頻度 ~9割の団体が活発に活動~

現在の活動が「活発」だとする団体は9割(「どちらかというと活発(51.5%)」「とても活発(39.4%)」の合計)にのぼり、県内のボランタリー活動全体では活発だと考える団体が大多数となっている(図表2-10)。

1年間の活動回数は、前回調査と比べて大きな違いはなく、NPO法人の方が任意団体より活動回数が多くなる(図表4-2)。活動場所は、任意団体が「公民館や福祉センターなどの公共施設」の利用が多く、NPO法人では「専用の事務所・事務スペース」が最も多い(図表4-9)。

(2)ボランタリー活動に参加する人びと

1. 活動者のすがた ~担い手は高齢化から多様化へ~

団体の活動者数は、「1-20人」が約7割と最も多く、「ほとんどが女性」の団体が約5割(51.4%)となっている。(図表3-1、3-14)

活動の中心となっている年齢層は「65歳以上、74歳以下」(43.0%)が最も多く、高齢層への偏りがみられるものの、前回調査と比べると、50歳以下の各層でそれぞれ増加傾向が見られる。なお、法人格別で見ると、NPO法人では年齢層が若くなっている。(図表3-18~19)。

所属メンバーの職業では、4分の1程度の活動者が仕事や学業を行いながら参加している(図表3-21)。活動のきっかけは、主に「友人・知人・家族・親族からの紹介」(53.2%)、「前からいる活動者の紹介」(51.1%)と総じて「口コミ」による。一方で、ホームページ・ブログ等の情報やSNS上の投稿による効果も見られる(図表3-27)。

2. 参加者のすがた ~口コミに頼る参加者が多い~

ボランタリーな活動には、担い手だけでなく、その活動の対象となる、サービス・支援を受ける方、イベント等への参加者等も広くその一員と言え、活動への参加者数は、「1-20人」(29.7%)が最も多い。

参加のきっかけは、活動のきっかけと同様に「口コミ」が主な参加経路となっている(図表4-21)。

(3) 団体運営の実態

1. 財政状況 ~支出は微増傾向、法人格により収入の規模と構成に違い~

令和5年度の支出総額は「10万円未満」(40.6%)、「10万円以上、100万円未満」(40.0%)がそれぞれ4割を占める。前回調査と比べると10万円以上の各項目が増加し、支出の微増傾向が見られ、活動規模の拡大が推察される(図表5-1)。

収入内訳では、「会費・入会金」がある団体は6割台半ば(65.5%)で、そのうち概ね「会費・入会金」で運営する団体(収入に占める割合が、約8割以上)は、全体の約1割である(図表5-12)。「ひょうごボランタリープラザからの助成金」が前回調査から減少し、「民間団体からの助成金」に増加が見られる(図表5-11)。

また、法人格の違いが大きく「事業収入(受託事業・自主事業)」「民間団体からの助成金」「寄附金」などはNPO法人で高く、「ひょうごボランタリープラザからの助成金」や「行政・社会福祉協議会からの助成金」は任意団体で高い(図表5-13)。

2. 運営の様子 ~対外的な情報発信の高まり。組織内は雰囲気良好~

団体運営で使用している事務書類等については、約9割の団体が「活動者や利用者の名簿」(89.1%)と「収支報告書、活動計算書」(86.7%)を保有しており、次いで「明文化された規約・会則」(71.3%)、「事業計画書」(60.3%)などとなっている。これらは前回調査より高くなっており、組織として必要なものの整備状況は高まり、この点での組織化が進んでいると見られる。また、「ホームページ・ブログ」(27.3%)、「団体の公式SNS」(25.5%)、「団体の基本情報の公開」(36.9%)、「会報・ニュースレター」(22.4%)など、情報発信の各項目に増加が見られる(図表5-28)。

日頃の雰囲気は、「会議は普段、和気あいあいとした様子で進行している」(71.9%)が最も多い(図表6-5)。組織力向上のために学びたいスキルとしては、「人材確保・人材育成」(42.5%)がもっとも高い(図表6-2)。

3. 団体の代表者 ~高齢層中心だが変化の兆しも。約半数が世代交代~

代表者の年齢は、半数以上が65歳以上(59.8%)。代表者の就任期間は、「10年以上」(28.0%)が最も多く、次いで「1年以上、3年未満」(22.8%)と続く。また、代表者の代数(現在、何代目の代表者か)では、「1代目」(41.1%)が最も多く、次いで「5代目以上」(16.8%)、「2代目」(15.9%)と続き、世代交代を経験している団体が約半数となっている(図表11-1~3)。

(4)ボランタリー活動における連携・協働の構造

1. 連携・協働の実態 ~6割が連携・協働し増加~

他の団体と連携・協働している団体は約6割で前回調査から増加傾向(前回55.9%→今回61.8%)が見られる(図表8-1)。連携・協働先の数は、「10箇所以上」が3割(30.4%)と最も多く、前回調査より増加が見られる(図表8-13)。

協働の相手先としては、「地域を基盤とする団体」の中では「自治会」(44.0%)、「地域を基盤とする団体以外のボランタリー団体」では「法人格のないボランタリー活動団体」(67.5%)、「事業所等」では「福祉施設」(58.9%)、「学校等」では「小学校」(60.7%)がそれぞれ多くなる。法人格別では、任意団体は「任意団体」同士で、NPO法人は「NPO法人」や「一般・公益法人」との連携・協働が多い。地縁的な関係による近いつながりと、事業などによる広域的なつながりとの棲み分けが見られる(図表8-6~8)。

2. 効果や意義 ~内容充実の一方、不要と考える団体も~

相手先がいずれの主体でも、「行事や事業の内容が充実した」との効果が最も多く、強化したい団体は「地域団体」(32.9%)、「ボランタリー団体」(16.7%)、「学校等」(15.4%)の順で多くなる(図表8-20、8-22、8-24、8-26)。

一方、連携・協働に関して「特に必要と思わない」とする団体も4分の1程度(26.2%)見られる(図表8-27)。

3. 行政等との協働 ~行政等とのつながりは多いが、団体側の負担軽減が必要~

行政・社会福祉協議会とのつながりは、「日常的なつながりがある」(50.1%)が最も多く、次いで「呼びかけがあれば協力する程度の関係である」(34.1%)となり、併せて8割を超えている。一方で、「ほとんどつながりがない」とする団体が増加している(前回10.7%→今回15.8%)(図表8-36)。

「日常的なつながりがある」と回答した466団体の具体的な内容は「助成金・補助金を受けている」(67.8%)が最も多く、次いで「情報やアドバイスを受けている」(47.9%)、「定期的に情報交換をしている」(36.9%)、「活動の場の提供を受けている」(33.3%)と続き、“資金”や“情報”、“場所”のつながりがあることがわかる(図表8-40)。

今後の要望では、「各種申請や事業を実施するまでの手続きを簡素化してほしい」(前回30.7%→今回36.0%)や「書類作成など団体側の事務的負担を少なくしてほしい」(前回25.7%→今回28.6%)などに前回調査からの増加も見られ、団体側の事務負担の軽減を求める声が大きくなっている(図表8-42)。

(5)ボランティア元年から30年の災害救援・復興支援活動 ~支援活動の可能性が8割に~

活動団体がこれまでに行ったことのある災害時の支援活動は、「義援金の寄附、募金活動」(24.2%)が最も多い。また、今後の意向では「支援の呼びかけや、関連情報の発信・共有」(23.7%)が最も多く、「義援金の寄附、募金活動」(16.8%)、「避難所の支援」(15.4%)と続き、資金的な支援以上に、実際の支援活動につながる活動への志向が見られる。一方で「救援・復興支援活動を行ったことはない/活動をする意向はない」団体も約2割を占める結果となっている(実績21.2%・今後の意向21.9%)(図表9-1)。

(6)直近5年間の変化 ~5年前(コロナ前)の水準へ回復傾向~

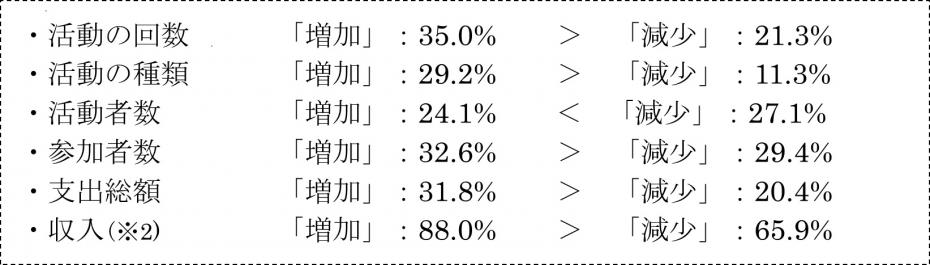

前回調査(令和元年度)から今回調査の間には「コロナ禍」があり、対面接触や行動の制限などボランタリーな活動への影響も考えられるなか、5年前との比較を見ると「活動の回数」や「活動の種類」、「参加者数」、「支出総額」、「収入」ではいずれも「増加」を感じる団体が多く、コロナ前(5年前)の水準に戻しつつあることが見られる。一方、「活動者数」だけは、コロナ前からの減少が見られる(図表2-15、2-20、3-9、4-16、5-6、5-14)。

【現在(調査時点)と5年前(コロナ前)を比べた変化】

※2:受託事業収入(増35.6%・減17.2%)、自主事業収入(増27.9%・減25.7%)、寄附金(増24.5%・減23.0%)を含む。

(7)ボランタリー活動における課題と方向性

1. 9割が維持・拡充意向、しかし担い手と資金面の課題が大きい

現在の活動における問題点・課題については、「活動者の数が足りない」(50.9%)が最も多く、次いで「世代交代が遅れている」(44.0%)、「活動に必要な資金が不足している」(27.6%)となり、前回調査に比べ「活動場所の確保が難しい」も増加していることから、担い手や資金、場所などのリソースに課題が見られる(図表7-1)。

今後の活動の方向性では「現状を維持する」(63.3%)が最も多く、「拡大、充実させる」(30.6%)とあわせると9割以上を占める。前回調査と比べ現状維持は減少し、拡大充実が増加している(図表7-5)。

2. 30年を振り返ると肯定的評価が多いものの、取り組み可能な余地がある

この30年を振り返るなかで、行政の施策等でボランタリー活動団体の活動に影響を及ぼしたものは「助成金」(47.1%)が最も多く、前回調査に比べて増加が見られる(図表10-3)。

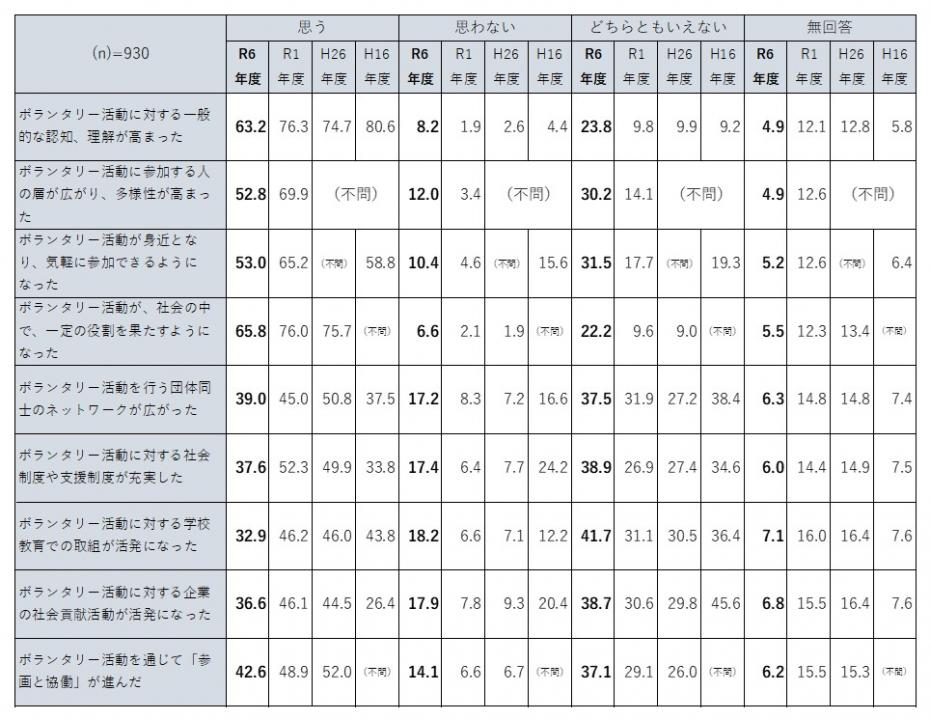

また、30年間の評価については、「ボランタリー活動に対する一般的な認知・理解が高まった」や「ボランタリー活動が社会の中で一定の役割を果たすようになった」について、「思う」(「そう思う」と「ややそう思う」の計。以下同様。)と回答した団体が6割を超えており、「思わない」(「そう思わない」と「ややそう思わない」の計。)(1割未満)と回答した団体を大きく上回るなど、活動に対する地域の認知・理解や役割についての高まりへの実感が見られた。一方、肯定的な意見の方が多いものの、他の項目と比べ、相対的に低くなる項目は、「ボランタリー活動に対する社会制度や支援制度が充実した」、「ボランタリー活動に対する学校教育での取り組みが活発になった」、「ボランタリー活動に対する企業の社会貢献活動が活発になった」で「思う」よりも「どちらともいえない」が高い結果となり、ボランタリー活動を推進する社会的な取り組みや支えの面では、まだ取り組み可能な余地が大きいと見られる(下表参照)。

【ボランタリー活動団体から見た30年間の振り返りにかかる各評価】

過去の類似選択肢は、今回調査(R6年度)の選択肢に集約した。

「参画と協働」とは、地域をよりよくするために、行政だけでなく、県民の皆さん一人ひとりが知恵や力を出し合い、地域課題に取り組むこと。

6 その他

「第10回県民ボランタリー活動実態報告書(令和6年度)」を、ひょうごボランタリープラザHP「コラボネットひょうご」に掲載しています。

|

|

|

|---|---|

|

上記URL又は左のQRコードからご覧いただけます。 |