ここから本文です。

新型コロナウイルス感染症に係る兵庫県対処方針

兵庫県では、令和2年4月7日に新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という。)第32条第1項に基づく緊急事態措置実施区域となったことから、医療・検査体制、外出自粛、中小企業支援など多岐にわたる対策を取りまとめた対処方針(以下「本方針」という。)を策定し、新型コロナウイルス対策の全体像を県民に明らかにしながら、緊急事態措置等を実施した。

令和2年5月21日にもって緊急事態措置実施区域を解除された後も、患者発生の状況や分析結果等を踏まえて本方針を順次改定し、対策を積み重ねてきた。

令和3年1月13日、特措法第32条第3項に基づき、再び緊急事態措置実施区域となったことから、本方針に基づき、緊急事態措置を実施してきた。

令和3年2月28日をもって本県は緊急事態措置実施区域から解除されたが、再び感染が拡大し、4月5日からまん延防止等重点措置を実施した。しかし、感染の急拡大が収まらない状況であるため、4月21日に政府へ緊急事態宣言の発出を要請し、4月23日、本県は特措法第32条第1項に基づく緊急事態措置実施区域とされた。その後、緊急事態措置の実施により感染者は減少し、6月20日に緊急事態措置実施区域の指定は解除されたが、引き続き感染収束に向けた取組を行っていく必要があるため、6月21日からまん延防止等重点措置を実施した。

令和3年7月11日をもって、本県はまん延防止等重点措置実施区域から解除されたが、感染急拡大の懸念などから、7月28日に政府へのまん延防止等重点措置実施区域の指定を要請し、7月30日に指定されたことから、8月2日よりまん延防止等重点措置を実施した。しかし、感染の急拡大が収まらない状況であるため、8月17日、本県は特措法第32条第1項に基づく緊急事態措置実施区域とされ、8月20日より緊急事態措置を実施した。

令和3年9月30日をもって本県は緊急事態措置実施区域から解除されたが、引き続き感染再拡大防止のための対策を実施した。しかし、令和3年12月30日にオミクロン株の市中感染が県内で初めて確認され、その後も感染の急拡大が止まらず、令和4年1月27日からまん延防止等重点措置を実施してきた。

令和4年3月21日をもって、本県はまん延防止等重点措置実施区域から解除されたが、引き続き感染再拡大防止のための対策を実施する。

なお、国において、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針について」(令和5年1月27日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)を決定し、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなどの特段の事情が生じない限り、同年5月8日から新型コロナウイルス感染症(COVID-19)について、感染症法上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づけることとされた。予定通り5類感染症に位置づけられた場合には、特措法第21条第1項の規定に基づき政府対策本部が廃止となり、同第25条の規定に基づき兵庫県新型コロナウイルス感染症対策本部も廃止となることから、本方針もそれに合わせて廃止することとする。

1.措置実施期間

緊急事態措置実施期間

令和2年4月7日~令和2年5月21日

令和3年1月14日~令和3年2月28日

まん延防止等重点措置実施期間

令和3年4月5日~令和3年4月24日

緊急事態措置実施期間

令和3年4月25日~令和3年6月20日

まん延防止等重点措置実施期間

令和3年6月21日~令和3年7月11日

まん延防止等重点措置実施期間

令和3年8月2日~令和3年8月19日

緊急事態措置実施期間

令和3年8月20日~令和3年9月30日

まん延防止等重点措置実施期間

令和4年1月27日~令和4年3月21日

2.措置等の内容

1.医療体制

(1)入院体制

1.病床の確保

- 新たな医療提供体制確保計画に基づき、重症対応142床、中等症1,250床、軽症320床の計1,712床を確保した。

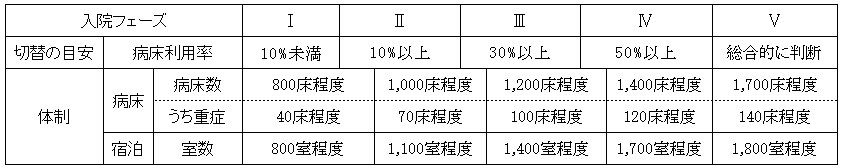

- 入院フェーズの切替にあたっては、病床利用率の状況を踏まえ判断するなど、状況に応じて機動的に対応する。

【フェーズに応じた体制】

- 感染状況を踏まえて、3月9日からフェーズⅡにより運用する。

- 人工呼吸器や個人防護服等の整備を支援する。

2.重症者等への対応

- 県立加古川医療センターを県内全域の患者に対応する「新型コロナウイルス感染症拠点病院」、神戸市立医療センター中央市民病院・県立尼崎総合医療センターを重症患者等に対応する「新型コロナウイルス感染症重症等特定病院」に位置づける。

- 拠点病院等において、診療方法や患者の受け入れ手順等の研修を行う。

- 県立加古川医療センターにおいて、臨時の重症専用病棟を活用し、併せて人材育成にも活用する。

- ECMO及び人工呼吸器の取扱研修を行い、重症患者にも対応できる人材育成を行う。

- 中等症患者の診療体制の充実と重症対応医療機関の負担軽減を図るため、最新の知見に基づく標準治療を周知する。

- 入院医療機関の担当医師等の関係者間で、診療内容や各病院の課題、先進事例などの情報共有を図るため、意見交換会を開催する。

- 中和抗体薬について、保健所(17保健所)ごとに投与体制を整備した。

- 一般流通が開始されるまでの間、経口抗ウイルス薬の配備に向け配備薬局の登録を促進する。

- 中等症以上の患者を受け入れる機関に対し、ネーザルハイフローの整備を支援する。

- 科学的な知見に基づき、重症患者等の治療情報などを分析するため、県立病院での治療情報を収集・分析する。

3.転院等の促進

- 重症対応医療機関から中軽症対応医療機関等への転院促進及び入院対応医療機関から宿泊療養施設への転送を促進する。

- 県病院協会・県民間病院協会に看護師等を配置した「転院支援窓口」を設置し、医療機関の地域連携室等と連携し回復者の転院受入を促進する(受入登録病院:242病院)。

- 退院基準を満たした重症・中等症患者の更なる転院を促進するため、人工呼吸器等の整備支援(1病床あたり上限6,000千円)を実施し、呼吸管理に対応可能な医療機関を144病院確保した。

- 入院対応医療機関で回復した高齢者を介護老人保健施設において受け入れる場合、退院と施設での受入れを円滑に行うための相談支援窓口を、県高齢政策課・県介護老人保健施設協会に設置する。

4.精神科医療への対応

- 感染管理認定看護師等の派遣による感染症対策研修を実施する。

- 感染者発生時、感染症専門医・感染管理認定看護師による感染拡大防止対策指導や陽性者への治療支援を行う。

5.その他

- がん患者、透析患者、障害児者、妊産婦・小児の患者などは特に配慮する。

- 面会については、地域における感染の拡大状況や入院患者の状況等のほか、患者及び面会者の体調やワクチン接種歴、検査結果等を総合的に考慮した上で、面会実施の方法について各医療機関で検討することを要請する。

(2)無症状者や軽症者への対応

1.基本的な方針

|

区分 |

対象患者 |

|

|---|---|---|

| 入院 | 中等症以上の者。特に中等症2.(SpO2≦93%、酸素投与が必要)以上の者を優先 | |

| 宿泊 | 無症状または軽症者で、自宅での感染対策が困難な場合 | |

|

|

医療強化 | 65歳未満で中等症1.、もしくは65歳以上等の軽症者 |

|

自宅 |

無症状または軽症者 |

|

- 感染拡大期以降については、一般医療とのバランスも考慮しつつ、入院医療の逼迫を回避するため、1.中等症(概ね2.程度)以上の者は入院、2.中等症(概ね1.程度)患者は宿泊療養施設での療養を実施する。

2.宿泊療養施設の確保

- 新たな医療提供体制確保計画に基づき、1,812室を確保した。

- 感染状況を踏まえて、3月9日からフェーズⅡにより運用する。

- 患者搬送力の強化、調整事務スタッフの充実、運営体制の強化により、宿泊療養施設の稼働率の更なる向上を図る。

- オンコール医師等の対応に加え、兵庫県医師会、神戸大学医学部附属病院、兵庫医科大学病院の協力の下、医師派遣施設を7施設設置し、医療ケアの充実を図っている。さらに、兵庫県医師会・兵庫県薬剤師会の協力の下、入所者の状況に応じて施設への往診を実施する。

- 小児用のパルスオキシメーターや小児向けの食事や間食等を配備する。

(3)円滑な入院調整等の実施

- 各保健所による入院調整を基本としつつ、圏域を越える入院等各保健所の依頼により、新型コロナウイルス入院コーディネートセンター(CCC-hyogo)が症状に応じた適切な入院調整もしくは宿泊療養調整を行う。

- 患者急増時には、医師(災害医療コーディネーター)及び調整事務スタッフ(看護系大学の教員等)の充実により、入院調整機能を強化する。

- 関西広域連合構成他府県間において、必要に応じて、広域患者受入調整を行う。

(4)自宅療養者等に対するフォローアップ体制の強化

- 保健所は、重症・中等者やハイリスク者に対する対応を重点に行い、自宅療養者等への対応は、「自宅療養者等相談支援センター」で実施する。

- 対象:自宅療養者、濃厚接触者(同居者、友人等)

- 運営体制:外部委託により実施

- 実施内容:健康相談(24時間対応)、医療機関案内、配食等の生活支援対応等

- 継続した健康観察により、症状に応じて的確に対応し、症状悪化の早期発見に努める。

- 感染予防対策の周知徹底、パルスオキシメーターの貸出し、看護師・保健師等による健康観察や電話相談を実施

- 高齢者や基礎疾患を有するなど特に注意が必要な方へは、保健所保健師等による継続的なフォローの実施

- 血圧計の貸出しにより妊娠高血圧等の症状悪化の早期発見を図るなど、妊婦への対応を強

- 必要に応じ、市町の協力を得て、食料品(5日分/セット)や衛生資材等を配布

- 保健師の家庭訪問等により、必要に応じて、酸素吸入装置の活用や、医師による往診等を行い、症状悪化時は、CCC-hyogoも活用して入院へ移行する。

- 自宅療養者等への往診・訪問看護・調剤を行った医療機関等に対して、協力金を支給する。(医療機関:5万円/日、薬局:1万円/日、訪問看護:3万円/日)

- 県医師会と連携した往診対応医師研修(成人・小児)や協力要請を行い、対応医療機関を拡充する。

- 「罹患後症状(いわゆる後遺症)」に悩む方々への相談支援として、「ひょうご新型コロナ後遺症相談ダイヤル」を設置するとともに、かかりつけ医等を基本とした地域医療をサポートするため、県医師会と連携し、地域診療体制整備を進める医師研修会を実施する。

- 届出限定化に伴い「陽性者登録支援センター」を設置し、報告された患者数の集計のほか、個別支援を希望する陽性者の情報登録、登録案内(コールセンター) 、宿泊希望時の搬送調整などを実施する。

- 同センターの登録者に対しては「自宅療養者等相談支援センター」や「新型コロナ健康相談コールセンター」により健康相談等を実施

(5)外来医療体制の強化

- 帰国者・接触者外来を75機関設置している。発熱等診療・検査医療機関1,851ヶ所を指定している。

- 発熱等診療・検査医療機関については、指定医療機関の同意を前提に県HPで公表し、医療アクセスの向上を推進する。

- かかりつけ医等地域の身近な医療機関に電話相談し、指示に従って受診すること、かかりつけ医等がない時は「発熱等受診・相談センター(健康福祉事務所・保健所)」や「新型コロナ健康相談コールセンター(全県)」へ相談することを呼びかける。特に発熱や咳などの比較的軽い症状でも、高齢者や基礎疾患を有する者は早めの相談を呼びかける。

- 発熱等診療・検査医療機関において、陽性判明後も引き続き健康観察や必要に応じた診療を実施する。

- 診療が必要な方が、適切なタイミングで診療・治療等を受けられるよう、症状が軽く、2歳以上59歳以下(9月26日以降:2歳以上64歳以下)の重症化リスクが低い方に抗原検査キットを送付する。自己検査で陽性の場合は、陽性者登録支援センターへの登録を依頼し、フォローアップを実施する。

- 新型コロナ・インフルの同時流行に備え、新型コロナ・インフル同時検査キットや新型コロナ抗原検査キットの備蓄を行うとともに、抗原検査キットの配送体制を強化する。

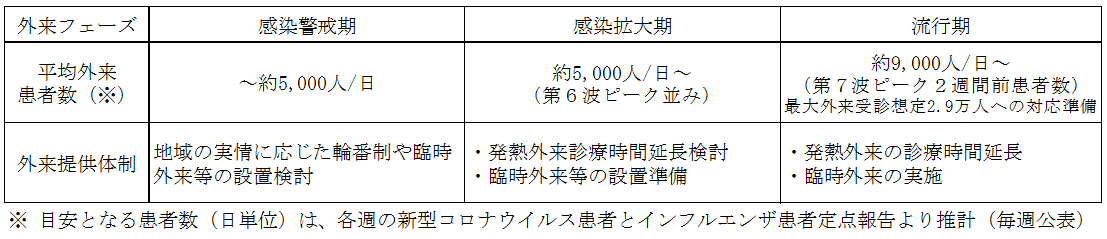

- 外来フェーズを新設し、感染状況に応じて、外来提供体制の拡充を機動的に実施することとし、流行期に診療の拡充を行う医療機関へ協力金を支給する。

- 外来患者数の状況を踏まえて、3月9日から「感染警戒期(平均外来患者数~5,000人)」により運用する。

(6)検査体制の強化

- 衛生研究所、民間検査機関、帰国者・接触者外来へのPCR検査機器購入支援などにより、検査体制の充実を図り、20,000件/日の検査件数を確保している。

- 県立健康科学研究所では、自施設で検査した陽性検体の変異株PCR検査を実施している。また、Ct値28以下の検体についてゲノム解析も実施している。

- 抗原検査について、救急患者の早期診断やインフルエンザの流行期における発熱患者への検査等に活用する。また、抗体検査については、正確な感染状況の把握に資するため、神戸大学と協力して研究を推進する。

|

区分 |

件数 |

|

|---|---|---|

|

衛生研究所等 |

兵庫県 |

700 |

|

保健所設置市 |

938 |

|

|

小計 |

1,638 |

|

|

民間検査機関 |

4,520 |

|

|

医療機関 |

13,842 |

|

|

合計 |

20,000 |

|

(7)幅広い検査の実施

- オミクロン株が主流である間においては、医療機関や社会福祉施設などハイリスク施設で陽性者が確認され、感染の拡がりが疑われるなど、クラスター(集団感染)の発生が懸念される場合には、濃厚接触者以外も幅広く関係者を対象として検査を実施する。

- 特に社会福祉施設等では、職員・入所者等で発熱や呼吸器症状等を呈している場合は、陽性者の有無に関わらず、幅広く迅速かつ積極的に検査を実施する。更に、希望する社会福祉施設等を対象として、新規就労職員及び新規入所者(ショートステイも含む)に対してPCR検査を実施する。

- 県内全域(保健所設置市を除く)の高齢者・障害者施設等の従事者を対象として引き続き集中的検査を実施する。

(8)ワクチン接種の推進

- 新型コロナワクチン接種について、迅速かつ円滑な接種体制の構築が図れるよう、市町、医師会等と連携・調整を行い、各種ワクチンの配分を行う。

- 県ワクチン接種センター(姫路市内・尼崎市内の2か所)において、令和5年6月3日から令和5年春開始接種等の新型コロナワクチン接種を再開する。

- 接種後の副反応に対する不安を払拭するため専門相談窓口を設置するとともに、接種後の副反応等についてかかりつけ医から専門的な医療機関に相談できる体制を確保する。

(9)医療用マスク・防護服等の確保

- 医療機関に代わり県において医療用マスク及び防護服等を確保している。

- 発熱等診療・検査医療機関に対し、緊急時においては国から必要な医療資機材(サージカルマスク、ガウン、フェイスシールド、非滅菌手袋)が提供されることとなっており、状況に応じて県からも提供する。

(10)感染者受入医療機関等への支援

- 県・市町(神戸市を除く)の協働により、「ひょうご新型コロナウイルス対策支援基金」を兵庫県健康財団に創設し、医療機関関係者等に対し、寄附による勤務環境改善等を行う(医療機関等へ令和2年10月に第1次配分、令和4年1月に第2次配分済)。(基金への寄附募集は令和5年3月31日で終了)

- 感染者及び疑似症患者への入院治療を行う医療機関に対する運営に要する経費(入院患者1人あたり12,000円/日)を支援する。

- 感染者等への対応業務に従事した県立病院等職員に対する特殊勤務手当を増額する(日額300円→3,000円、感染者等の身体に直接接触する作業等の場合は4,000円)。

- 介護が必要な高齢者について広域での退院調整が円滑に進むよう、医療機関に調整窓口の一覧等を提供する。

(11)救急医療等の院内感染防止への支援

- 救急・周産期・小児医療機関において、感染の疑いのある患者が受診した場合に、必要な診療を行うことができるよう院内感染防止対策を支援する。

設備整備補助:簡易陰圧装置、簡易ベッド、空気清浄機等

(12)保健所体制の強化

- 感染対策に資する改修や検査体制の充実、患者移送車等の整備等を図る。

- 感染状況に応じ保健所体制の拡充が可能となるよう、会計年度任用職員の配置や、県や関係機関等からの保健師等の応援派遣体制の構築、看護協会に設置した「保健師バンク」の活用、民間派遣を活用した応援チームによる支援、研修実施済み県職員等の機動的な派遣を行う。

- 感染拡大期には、家庭訪問等について、保健所保健師が重点的に対応するとともに、疫学調査については、保健師バンクや看護系大学教員による支援、民間派遣の応援チームを中心に実施する。なお、患者の急増に伴い、患者の命を守ることを最優先に対応せざる得ない場合は、病状の早期把握と重症度の評価、適切な療養区分の決定・調整を迅速に行うため、業務の重点化を図る。さらに、感染拡大する状況では、迅速な療養調整のため、積極的疫学調査の更なる重点化を実施する。

- 保健所等の業務負担軽減及び感染情報の共有化を図るため、全県で感染情報を共有化するシステムを構築する。

- 保健所における疫学調査等の業務の一部を本庁職員が集中的・効率的に処理する「保健所業務支援室」を設置し、保健所職員が専門性の高い業務に注力することで保健所のさらなる体制強化を図る。

- 保健所の夜間業務のうち、1.入院調整業務、2.搬送調整業務等を集約して「夜間保健所支援センター」を設置し、保健所の負担軽減や重症化リスクのある方への対応の重点化を図る。

(13)保健師バンクの機能強化

- 災害時等派遣保健師名簿を作成し、保健師バンクの機能強化を図る。

(14)海外からの帰国者等への対応

- 次の事項を海外からの帰国者等に呼びかける。

- 場面に応じた適切なマスク着用、手指消毒を徹底、3密(密閉・密集・密接)を避けるといった感染防止策の徹底

- 入国後に陽性や発熱等の症状が出た場合の新型コロナ相談窓口についての情報提供

- 国の水際対策緩和を踏まえ、日本語を介してのコミュニケーションが困難な外国人に対して、県内の新型コロナウイルス感染症関係相談窓口との円滑な相談を支援するため、多言語対応の相談窓口「兵庫県新型コロナ外国人専用健康相談窓口」を設置(11月1日)。

(15)風評被害対策等

- 次の事項を医療や介護など関係者への感謝とともに県民に呼びかける。

- 感染症に対する正しい知識や理解を深め、憶測やデマなどに惑わされないようにするとともに、医療関係者、患者関係者などへの風評被害・差別を防止することにより、感染者や濃厚接触者などが保健所の調査に協力できるようにすること

- 食料、医薬品、生活必需品の買い占め等を行わないよう、冷静に対応すること

2.学校等

(1)公立学校

[県立学校]

- 「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」等を踏まえ、地域の実情に応じて、「三つの密」の回避、「人と人との距離の確保」、「手洗い等の手指衛生」、「効果的な換気」等基本的な感染対策を実施したうえで行う。

- 教職員や児童生徒の発熱等体調不良時には、出勤・登校させないことを徹底する。

- マスク着用の取扱い

〔基本的な考え方〕

- 児童生徒・教職員とも、学校教育活動に当たって、マスクの着用を求めないことを基本とすること。

- マスクの着用が推奨される以下の場面においては、児童生徒や教職員も着用を推奨。(登下校時(通勤ラッシュ時)に混雑した電車やバスを利用する場合、校外学習等において医療機関や高齢者施設等を訪問する場合)

- 基礎疾患があるなど様々な事情により、感染不安を抱き、マスクの着用を希望したり、健康上の理由により着用できない児童生徒もいることなどから、マスクの着脱を強いることのないようにすること。児童生徒の間でも着用の有無による差別・偏見等がないように適切に指導を行うこと。

- 学校教育活動の中で「感染リスクが比較的高い学習活動」の実施に当たっては、活動の場面に応じて、一定の感染症対策(十分な換気の実施や大声での会話は控える等)を講じることが望ましい。

- 新型コロナに限らず、季節性インフルエンザ等も含め、感染症が流行している場合などには、教職員がマスクを着用する又は児童生徒に着用を促すことも考えられること。(ただし、マスクの着用を強いることがないようにすること)

- 咳やくしゃみの際には、咳エチケットを行うよう児童生徒に指導すること。

(2)県内大学

県内大学に対し、国が定めるガイドラインや国通知に基づく感染防止対策の徹底を要請する。

(3)高専、私立学校(幼小中高・専修学校・各種学校)

- 私立の幼稚園・小学校・中学校・高等学校に対し、県立学校と同様の感染防止対策の徹底を要請する。

- 高専、専修学校・各種学校に対し、県内大学と同様の感染防止対策の徹底を要請する。

- 私立の幼稚園における感染防止対策を支援するため、保健衛生用品の購入費用等を支援する。

3.社会教育施設等

- 県立施設については、感染防止対策を実施した上で開館する。

- 感染防止対策

- 催物の開催制限については、対処方針の「イベントの開催自粛要請」を徹底

- 発熱、咳などの症状のある者の入場禁止

- 発熱チェック

- 消毒液の設置

- 演者と観客との一定の距離の確保(最低2m)

- 密閉・密集・密接状態の回避(事前予約による入場者の整理を実施、休憩時間・回数増、効果的な換気等)等

4.社会福祉施設

(1)高齢者施設、障害者施設等

1.職員

- 高齢者、障害者など特に支援が必要な方々の居住や支援に係るすべての関係施設・事業所については、感染経路の遮断(手指消毒、適切なマスク着用、換気の徹底)及び感染防止対策を厳重に徹底した上で事業を実施する。

- 施設等は、感染対策の手引きや感染予防ポスター、チェックリストの活用等による基本的な感染対策やリスクの高い行動の回避を実施する。また、効果的な換気(二方向の窓開けや気流を阻害しないパーティションの配置等)について、施設等への周知を図る。

- 職員の日々の健康管理(体温測定、発熱した場合の出勤停止)を徹底し、施設内で感染者が発生した場合、施設等は、保健所に連絡する。

- 施設等におけるクラスター発生防止及び在宅の高齢者、障害者の感染拡大防止のため、施設等の従事者に対する集中的検査を実施する。

-

検査回数:原則週2回

-

検査方法:抗原定性検査

-

対象施設:入所・通所・訪問系の施設等

2.利用者

- 面会については、面会者からの感染を防ぐことは必要であるが、利用者及び家族にとって重要なものであることから、利用者及び家族のQOLの観点を重視し、地域における感染の発生状況等も踏まえるとともに、面会者及び利用者の体調、ワクチン接種歴、検査結果等を考慮し、直接面会を含めた対応の検討を要請する。直接面会を実施する場合、感染防止対策を徹底することを要請する。

- 利用者の外泊・外出については、感染拡大防止の観点と利用者及び家族のQOLを考慮して検討することを要請する。外泊や外出を実施する場合は、手指消毒や適切なマスク着用等感染防止対策の徹底を要請する。

- 高齢者施設等の利用者等に対するワクチンの接種促進を呼びかける。

3.施設等への支援

- 感染者が発生した場合の基本的対応方針を定め、施設内感染を防ぐための仕組みを整備する。また、感染者が発生し、職員が不足する施設向けに、協力施設等からの職員派遣等の仕組みを運用する。

- 施設等への専門家派遣時の指導内容について、わかりやすく情報発信を行う。

- マスク、手袋等について、施設等での備蓄を求めると共に、県においても一定量を確保する。

- 施設内の療養環境整備を行うため、感染管理認定看護師等による感染拡大防止対策の指導や医療従事者の支援等により、高齢者施設等での体制を強化する。

- 施設等への介護サービス継続の支援や医療機関の協力による円滑な往診医師の派遣など、福祉・医療ニーズへの総合的な支援により施設等の感染対応力を強化する。

- 国方針を踏まえ、高齢者施設等に対し、医療機関との連携体制の確保等に関する調査を実施する。

- あらかじめ確保した医療機関等での対応が困難となった場合に、施設等に往診応援可能な医師等を紹介する相談窓口を設置する。

- 医療ひっ迫時の緊急の要請に応じ、高齢者施設等を応援する医療機関等に協力金を支給する。(往診5万円/日)

(2)保育所(幼保連携・保育所型認定こども園を含む)・放課後児童クラブ

- 「保育所における感染症対策ガイドライン」等を踏まえた対応を基本としつつ、感染リスクが高い活動を避ける。

- できるだけ少人数のグループに分割するなど、感染を広げない形での保育を実践する。

- 各行事について、基本的な感染対策を徹底するとともに、開催方式の工夫を促進する。

- 感染経路の遮断(手指消毒、換気の徹底)及び感染防止対策を厳重に徹底した上で、事業の実施を要請する。

- 遊具や玩具等を共用する場合、こまめな消毒等を徹底する。また、効果的な換気(二方向の窓開け等)について、施設等への周知を図る。

- 手洗いの徹底、可能な範囲で机を向かい合わせにしないなどの対応を徹底する。

- 濃厚接触者である保育士等への早期復帰のための検査を積極的に実施する。

- 団体からも注意喚起を行うとともに、「5つの場面」等を解説した動画を作成の上配布し、職員等に対する研修に活用する。

- 職員の日々の健康管理(体温測定、発熱した場合の出勤停止)を徹底し、施設内での感染等が疑われる事案が発生した場合は、保健所に連絡する。

- 保育所において、感染者が発生し、職員が不足する施設向けに、協力施設からの職員派遣の仕組みを運用する。

- 放課後児童クラブ等の子どもの居場所について、密集や近距離での活動等を避けるために学校施設の活用を推進する。

- 感染対策に係る放課後児童クラブ等の運営主体との連携を推進する。

- 子どものマスクの取扱い

- 2歳児未満児のマスク着用は奨めない。

- 2歳以上児についても、マスクの着用は求めない。あわせて、基礎疾患がある等の様々な事情により、感染不安を抱き、引き続きマスクの着用を希望する子どもや保護者に対して適切に配慮するとともに、換気の確保等の必要な対策を講じることとする。

- 放課後児童クラブにおけるマスク着用は、「学校における対応」を踏まえた対応を基本とする。

- 職員等のマスクの着用については、個人の判断に委ねられるものであるが、事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、マスクの着用を求めることは許容される。

5.県立都市公園等

- 県立都市公園等(下記の施設を含む)は、感染防止対策を施した上で開園する。

(県立公園あわじ花さじき、県立フラワーセンター、但馬牧場公園、三木山森林公園、各ふるさとの森公園、楽農生活センター、六甲山ビジターセンター)

6.外出自粛等の要請(法第24条第9項等)

(1)外出自粛等

- 3密の回避(ゼロ密)、手洗いや手指消毒、人と人との距離の確保、効果的な換気(二方向の窓開けや気流を阻害しないパーティションの配置等)、複数人が触る箇所の消毒等基本的な感染対策を徹底するよう要請する。

- マスク着用については、以下のとおりとする。

屋外・屋内を問わず、個人の判断を基本とし、本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう配慮する。

1.マスクの着用を求める場面

- 症状がある場合、新型コロナ検査陽性の場合、同居家族に陽性者がいる場合にやむを得ず外出するとき

- 事業者が感染対策上又は業務上の理由等により、利用者又は従業員にマスクの着用を求めるとき(県立病院など)

2.マスクの着用を推奨する場面

- 受診時や医療機関・高齢者施設などを訪問するとき

- 通勤ラッシュ時など混雑した電車・バスに乗車するとき

3.高齢者等重症化リスクが高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等の従事者については、勤務中のマスクの着用を推奨する。

4.マスクの着用が効果的な場面

- 重症化リスクの高い方(高齢者、基礎疾患を有する方、妊婦)が感染拡大時に混雑した場所に行くとき

- 発熱等の症状がある場合、出勤・登校・帰省・旅行等の自粛を要請する。

- まん延防止等重点措置区域をはじめ感染拡大地域への不要不急の移動は極力控えることを要請する。

- 感染対策が徹底されていない飲食店、カラオケ店等の利用を控えることを要請する。

- 感染不安を感じる無症状者は、無料検査を受けることを推奨する。(令和5年3月31日を以て終了)

- 「新型コロナ対策適正店認証」認証店舗の利用を推奨する。

- 感染するなどもしもの際に備えて、抗原検査キットの購入や、療養期間となる1週間程度の食料品、日用品、常備薬などが不足し困らないように、必要なものを確認し、事前に準備するよう要請する。

- 医療逼迫を回避するため、無症状の方で陰性確認のためなど、検査を受けることを目的とした受診を控えるよう要請する。

- 抗原検査キットの活用による自己検査等で陽性となった場合は、県が設置する陽性者登録支援センターに登録するよう依頼する。

- 保健所や医療機関のひっ迫を回避し、医療が必要な方に迅速・適切に対応することができるよう、勤務や通学等の再開にあたって療養証明書や罹患証明書・陰性証明書等の発行依頼を控えるよう要請する。

- 毎日の検温実施等自身の健康管理に留意し、発熱等症状のある場合には通勤・通学を含め外出を控えるとともに、健康相談コールセンター等に相談する。

- 飛沫のかかる物品・設備の共用や使い回しの回避、使用前後の消毒を徹底する。

(2)家庭での感染防止対策

- 感染リスクの高い行動の自粛や基本的な感染対策の徹底など「ウイルスを家庭に持ち込まない」行動をする。

- 帰宅後はこまめな手洗い、効果的な換気(二方向の窓開け等)の実施、発熱者がいる場合の個室の確保や共有部分の消毒など「ウイルスを家庭内に広げない」行動をする。

- 毎日の検温など家族の健康管理(特に高齢者や子どもの感染防止策を徹底)、発熱など症状がある場合の健康相談コールセンター等への相談など「ウイルスを家庭外に広げない」行動をする。

(3)飲食等

- 業種別ガイドライン等に基づく感染防止策がなされていない、飲食店、カラオケ店等の利用の自粛を要請する。

7.イベントの開催自粛要請等(法第24条第9項)

(1)イベントの開催制限の目安等

|

区分 |

収容率 |

人数上限 |

|

|---|---|---|---|

|

1. |

感染防止安全計画を策定し、県による確認を受けたもの(参加者が5,000人超かつ収容率50%超のイベント) |

100%以内 |

収容定員まで |

|

2. |

その他(安全計画を策定しないイベント) |

100%以内 |

5,000人又は収容定員50%のいずれか大きい方 |

- 収容率と人数上限のいずれか小さい方を限度

1.「感染防止安全計画」の策定

- 参加人数が5,000人超かつ収容率50%超のイベントの開催を予定する場合には、感染防止安全計画を策定し、県対策本部事務局の事前確認を受けるよう要請する。(屋外イベントについては、「花火大会・祭りなど屋外イベントに求める感染対策の基本的考え方」を参照)※感染防止安全計画の受付は令和5年4月30日終了

2.その他(安全計画を策定しないイベント)

- 県対策本部事務局所定の様式に基づく感染防止策等を記載したチェックリストを主催者等が作成・公表することを要請する。

(2)感染対策の徹底

- イベント等の開催に当たっては、その規模に関わらず、「三つの密」が発生しない席の配置や「人と人との距離の確保」、イベントの開催中や前後における選手、出演者や参加者等に対する主催者による行動管理など、基本的な感染防止策を講じることを要請する。

- 収容定員が設定されていない場合は人と人とが触れ合わない程度の間隔を確保することを要請する。

8.施設の使用制限等

(1)飲食店等

|

飲食店 |

飲食店(居酒屋を含む)・喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われている施設(宅配・テイクアウトサーヒ゛スは除く) |

|---|---|

|

遊興施設 |

遊興施設(キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、カラオケボックス等)(*)のうち、食品衛生法の飲食店営業の許可・喫茶店営業の許可を受けている店舗 |

食品衛生法の飲食店営業許可を受けている結婚式場にも同様の内容を要請等

(*)ネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は対象外。ただし、感染対策の徹底について協力依頼

- 飲食店等への要請等を行う。(法第24条第9項等)

〔「新型コロナ対策適正店認証制度」認証店舗〕

- 認証店認証基準の遵守を依頼

〔上記以外の非認証店舗〕

- 酒類提供(利用者による酒類の店内持込みを含む)の場合は、「一定の要件」(*)を満たすことを要請

「一定の要件」必要に応じたパーティション等の設置(又は座席の間隔(1m以上)の確保)、手指消毒の徹底、換気の徹底

- 飲食店等へ次の感染対策の徹底の要請等を行う。(法第24条第9項等)

- 利用者の密回避の要請

- 発熱等の症状のある者の入場禁止の要請

- 手指消毒設備の設置の要請

- 事業を行う場所の消毒の要請

- 効果的な換気(二方向の窓開けや気流を阻害しないパーティションの配置等)の要請

- 必要に応じたパーティション等の設置又は利用者の適切な距離確保の要請(*)

- (*)少人数の家族や日常的に接している知人等の少人数の同一グループ、介助者同席の高齢者・乳幼児・障害者等が同席する場合は除く。

- 発熱等の症状が見られる従業員への出勤免除など業種別ガイドライン等に基づく感染対策の徹底の要請

(2)多数利用施設等

- 多数利用施設(特措法施行令第11条施設)へ次の要請を行う。(法第24条第9項)

|

種類・施設例 |

要請内容 |

|---|---|

|

遊技施設 |

業種別ガイドライン等に基づく感染対策の徹底を要請 入場者の整理、飛沫防止措置、効果的な換気(二方向の窓開けや気流を阻害しないパーティションの配置等)等の感染対策の実施を要請 酒類提供の場合は、「一定の要件」(*)を満たすことを要請 ただし、施設内の飲食店等の取扱いは、「飲食店・遊興施設」に対する要請内容に準じること |

|

遊興施設 |

|

|

商業施設(※) |

|

|

サービス業 |

生活必需物資(食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療等製品、燃料、化粧品等)の小売り関係を営む店舗を除く。

|

種類・施設例 |

要請内容 |

|---|---|

|

劇場、映画館等 [劇場、観覧場、演芸場、映画館、プラネタリウム等] |

イベント開催制限の要件を準用した施設の運用を要請(施設でイベントが開催される場合) 業種別ガイドライン等に基づく感染対策の徹底を要請 入場者の整理、飛沫防止措置、効果的な換気(二方向の窓開けや気流を阻害しないパーティションの配置等)等の感染対策の実施を要請 酒類提供の場合は、「一定の要件」(*)を満たすことを要請 |

|

集会・展示施設 [集会場、公会堂、展示場、貸会議室等] |

|

|

ホテル・旅館 (集会の用に供する部分) |

|

|

運動・遊技施設 [体育館、ボウリング場、スポーツクラブ、野球場、ゴルフ場、テーマパーク、遊園地等] |

|

|

博物館等 |

県立社会教育施設は、上記に準じる。

*「一定の要件」必要に応じたパーティション等の設置(又は座席の間隔(1m以上)の確保)、手指消毒の徹底、効果的な換気の徹底

9.事業者への感染防止対策の要請等(法第24条第9項等)

- 業種別ガイドラインに基づく感染防止策の徹底を促すとともに、関係団体を通じて協力を要請する。特に、接待を伴う飲食店及びその他の酒類の提供を行う飲食店等に対し、保健所による食品衛生法上の指導にあわせた感染防止策の周知徹底を行う。

- 飲食店に対し、発熱、せき、味覚障害など、少しでも症状がある従業員への出勤免除及び検査の勧奨を要請する。

- 医療機関に対し、医療従事者、患者等への感染防止対策の徹底を要請する。

- 社会福祉施設に対し、職員、通所者等への感染防止対策の徹底を要請する。

- 大学等に対し、教職員、学生等への感染防止対策の徹底を要請する。

- 次の事項について事業者・関係団体に要請等を行う。

- 在宅勤務(テレワーク)、時差出勤等、人との接触を低減する取組への協力依頼

※県民が無料で利用できる「県民テレワークルーム」を本庁舎等に5カ所で開設中(期間:令和3年1月19日~、場所:本庁舎別館、新長田合同庁舎、尼崎・姫路・柏原総合庁舎) - 感染防止取組の徹底及び事業継続計画の取組の要請

- 業種別ガイドラインの実践の要請

- 重症化リスクのある従業員への就業上の配慮を依頼

- 接触機会低減等の取組の推進を依頼

ローテーション勤務・時差出勤等、職場や寮における「3密」(密閉・密集・密接)の回避、職場内の効果的な換気(二方向の窓開けや気流を阻害しないパーティションの配置等)の実施及び検温等の体調管理、発熱等の症状が見られる従業員への出勤免除 - 保健所や医療機関のひっ迫を回避し、医療が必要な方に迅速・適切に対応することができるよう、欠勤等の際に従業員等に療養証明書や罹患証明書・陰性証明書等の提出を求めないよう要請

10.事業活動への支援等

(1)企業等の事業継続支援

1.中小企業融資制度による資金繰り支援

- 融資枠5千億円

- 3つの資金による支援

|

資金区分 |

限度額 |

概要 |

|

|---|---|---|---|

|

経営活性化資金 (令和2年3月16日~) |

5,000万円 |

迅速な融資・保証審査

|

|

|

借換等貸付 (令和2年3月16日~) |

2億8,000万円 |

既往債務の返済負担を軽減、利率0.7% |

|

|

新型コロナウイルス対策貸付 (令和2年2月25日~) |

2億8,000万円 |

セーフティネット保証を活用、利率0.7 |

|

セーフティネット保証4号の指定期間延長に合わせ、融資実行期限を延長

- 「伴走型経営支援特別貸付」による支援:早期の経営改善を促すため、金融機関の継続的な伴走支援を受け、経営改善等に取り組む場合に、信用保証料の一部を補助

|

資金区分 |

限度額 |

概要 |

|

|---|---|---|---|

|

伴走型経営支援特別貸付 |

1億円 |

セーフティネット保証を活用、利率0.9% 保証料の一部を補助 |

|

- 「企業再生貸付(コロナ対応)」による支援:過剰債務を抱え、特に経営状況の苦しい事業者の再生支援のため、中小企業活性化協議会等の支援を受け事業再生に取り組む場合に、信用保証料の一部を補助

|

資金区分 |

限度額 |

概要 |

|

|---|---|---|---|

|

企業再生貸付(コロナ対応) |

2.8億円 |

経営改善サホ゜ート保証を活用、利率0.9%、保証料の一部を補助 |

|

- 日本政策金融公庫等による資金繰り支援

- 金融機関に対し、既往債務に係る条件変更等の弾力的な運用等の配慮を要請

2.事業の継続を支える支援措置

ア.産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)の活用(国制度)

在籍型出向により雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対し助成

助成率:大企業4分の3、中小10分の9

助成上限額:12,000円/日(出向元・出向先の計)

イ.中小企業のための特別相談窓口の設置

- ひょうご・神戸経営相談センター、県地域経済課、県信用保証協会、各金融機関

3.ポストコロナを見据えた事業展開への支援

ア.収束後における地域経済の活性化

- 中小企業の新事業展開への支援

コロナ禍や原油・原材料価格高騰の環境変化に応じたビジネスモデルの再構築や新たな事業展開に取り組む県内中小企業の取組を支援

|

事業費 |

補助金額 |

|---|---|

|

50万円以上70万円未満 |

35万円 |

|

70万円以上100万円未満 |

50万円 |

|

100万円以上150万円未満 |

75万円 |

- がんばろう商店街お買い物キャンペーン事業(事業規模18億円:県3分の2、市町3分の1)

商店街等が取り組むプレミアム付商品券の発行、ポイントシール事業を支援

イ.新たなワークスタイルの推進(ひょうご仕事と生活センター)

- テレワーク等を推進するため、設備導入を支援するとともにアドバイザーを設置

4.生産拠点の県内回帰、サプライチェーンの強化・再構築

ア.産業立地条例に基づく支援

- 対象:産業立地条例で定める事業(立地促進事業)のうち、感染症のまん延等に対処するために行う次に掲げる事業

- 国外に有する生産施設において製造する製品又はこれに類する製品を、県内に生産施設を新設し、又は増設して製造する事業

- 国内の生産施設の稼働に必要な製品で国外からの輸入に依存している製品を、県内に生産施設を新設し、又は増設して製造する事業

- 支援内容、要件

区分 大企業 中小企業 支援内容 要件 支援内容 要件 設備補助 投資額の5% 投資額20億円以上 投資額の5% 投資額1億円以上 雇用補助 60万円/人 県内居住新規従業員

10人以上60万円/人

(非正規:30万円/人)県内居住新規従業員

5人以上賃料補助 賃料の1/2

[3年間]新規従業員

10人以上賃料の1/2

[3年間]新規従業員

5人以上法人事業税軽減 1/2軽減

[5年間]県内居住新規従業員

10人以上※1/2軽減

[5年間]県内居住新規従業員

5人以上※不動産取得税軽減 1/2軽減 県内居住新規従業員

10人以上※1/2軽減 県内居住新規従業員

5人以上※※事務所の立地については「県内居住」要件免除

5.雇用対策の強化

ア.離職者等再就職訓練事業

- 離職者等の就職促進のため、DX等の進展に対応したデジタル分野の訓練コースを拡充するとともに、労働需要が高い介護・福祉分野、事務・経理分野等、多様な職業訓練を実施(実施規模:223コース4,250人)

(2)観光振興

旅行・宿泊代金割引等(ひょうごを旅しようキャンペーン・ワイド)

|

区分 |

旅行・宿泊代金割引 |

クーポン券配布 |

|---|---|---|

|

概要 |

兵庫県への旅行・宿泊代金の割引を支援 |

兵庫県内のお土産店や観光施設等で利用できるクーポン券を配布 |

|

支援額 |

【令和4年12月27日(火曜日)まで】 旅行・宿泊代金の40% (上限) 交通付宿泊旅行:8,000円/人・泊 上記以外:5,000円/人・泊

【令和5年1月10日(火曜日)以降】 旅行・宿泊代金の20% (上限) 交通付宿泊旅行:5,000円/人・泊 上記以外:3,000円/人・泊 |

【令和4年12月27日(火曜日)まで】 平日:3,000円/人・泊 休日:1,000円/人・泊

【令和5年1月10日(火曜日)以降】 平日:2,000円/人・泊 休日:1,000円/人・泊 |

|

期間 |

令和4年10月11日(火曜日)~令和4年12月27日(火曜日) 令和5年1月10日(火曜日)~令和5年6月30日(金曜日)

|

|

|

実施条件 |

※令和5年5月8日(月)以降の取扱いについては、観光庁より通知予定 |

|

|

停止条件 |

下記の基準をもとに総合的に判断 【新規予約停止】 兵庫県の重症病床使用率が35%を超え、かつ急激な感染拡大が継続する状況となったとき 【利用停止】 感染状況レベル3または、まん延防止等重点措置の適用地域になったとき ※令和5年5月8日(月)以降の取扱いについては、観光庁より通知予定 |

|

(3)生活基盤の確保

1.住居確保給付金の支給

- 休業等に伴う収入の減少により、住居を失うおそれがある者に対し、家賃相当の住居確保給付金を支給(再支給の特例措置の申請は令和5年3月31日終了)

2.ひとり親世帯生活支援特別給付金等の支給

- 長引くコロナ禍の影響により、負担が大きくなっているひとり親世帯に対し、生活支援特別給付金を支給(新規申請の受付は令和5年2月28日終了)

3.高等職業訓練促進給付金の支給

- ひとり親の資格取得を促進し、就職を支援するため、養成訓練等の受講期間において高等職業訓練促進給付金を支給

4.ひとり親家庭住宅支援資金貸付の実施

- ひとり親に対する生活基盤の安定を図り、自立に向けた取組を促進するため、入居している住宅家賃に対する資金を無利子で貸付

(4)税制上の特例措置等

- 県税を一括納付できない方で、要件を満たす場合は納税を猶予

- 法人関係税等の電子申告・電子納税等を推進

- 個人事業税、自動車税種別割等のスマホアプリ等による納税を推進

(5)農林水産事業者への支援

1.資金繰り支援

- 美しい村づくり資金、豊かな海づくり資金の拡充(当初3年間無利子化、貸付期間延長、融資限度額引上げ)

2.需要喚起・販売促進

- 「御食国ひょうご」を活用した県産食材PR事業(兵庫の美味しいものまとめサイト「御食国ひょうご」で県産食材をPR)

11.県としての対応等

(1)県庁舎・県職員の感染防止対策等

- 職員の在宅勤務等を推進する。

- 職員の感染防止対策を行う。

- 時差出勤・フレックス制・特別休暇の活用の推進

- サテライトオフィスの活用

- テレビ会議システムの活用

- 人と人の距離の確保、効果的な換気(二方向の窓開けや気流を阻害しないパーティションの配置等)の徹底等

- 出勤時の自宅での検温の徹底、庁舎入口におけるサーモグラフィによる検温の実施

- 窓口業務等は原則としてマスクを着用するとともに、職場環境に応じ、密閉、密集、密接とならないような方法により実施

- 市町職員の在宅勤務等を推進するよう要請する。

(2)予算の早期実施

- 国補正予算等を活用して編成した県予算の速やかな実施を図る。

(3)組織体制の整備

- 「次なる波」の到来等に備え、組織体制を強化する。(令和2年7月1日付)

- 健康福祉部に新たに「感染症等対策室(室長:本庁局長級)」を設置し、同室に「感染症対策課」を置き、感染症対策を統括する機能を強化

- 感染症対策課に医務課・薬務課・社会福祉課・健康増進課・病院局企画課・復興支援課(R3.4~防災支援課)で実施している新型コロナウイルス感染症対策業務を一元化し、それぞれの課長が感染症対策課参事を兼務

- 保健所の体制強化に向け、新たな支援体制を整備する。

- 感染症の急増で業務が逼迫する保健所を機動的にサポートするため、健康福祉部に新たに「参事(感染者対応・保健師確保調整担当)」を設置(令和3年9月6日付)

(4)自殺対策

- 新型コロナウイルス感染症の影響で生活の悩みや不安を感じる県民に対し、「こころの健康相談統一ダイヤル(電話0570-064-556)」など、相談窓口の啓発を図る。

(相談窓口一覧URL:https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf09/soudanmadoguti.html)

(5)女性に対する支援

- 男女共同参画センターにおいて、女性のための悩みや就労の相談を実施する(「女性のための悩み相談」電話078-360-8551)。

- コロナ禍で様々な不安や困難を抱える女性の相談に幅広く対応するため、NPO等民間団体と連携し、Web等を活用した相談支援事業や居場所づくり等を行う。

- SNS相談「こころちゃっと」:毎週火曜日から土曜日、10時から13時・14時から16時

- WEB居場所「自信UPプロジェクト♡」:毎月第2、第4水曜日、10時から12時

- 生理用品の無償配付:県立男女共同参画センターなど

お問い合わせ

新型コロナウイルス感染症についてのお問い合わせはこちらへ

◆新型コロナ健康相談コールセンター

電話:078-362-9980

FAX:078-362-9874

受付時間:24時間(土曜日・日曜日・祝日含む)

◆兵庫県措置要請等相談窓口

電話:078-362-9480

受付時間:午前9時~午後5時(土・日・祝日を除く)