ここから本文です。

たばこ対策について

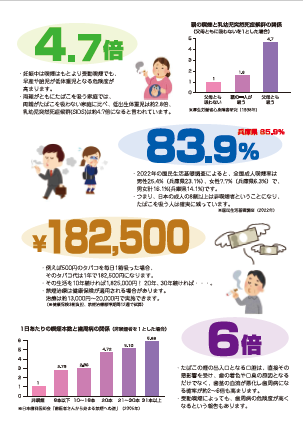

県内の喫煙率は、平成28年度から令和4年度にかけて、男性が31.0%から23.1%に、女性が8.3%から6.3%に減少しており、全国(令和4年度:男性25.4%、女性7.7%)と比べてやや低いものの、今後も一層、「喫煙による健康被害に関する知識の普及啓発」、「喫煙をやめたい人への禁煙支援」、「未成年者の喫煙防止に向けた取組」が必要です。

【喫煙率等の出典元:令和4年度:全国国民生活基礎調査】

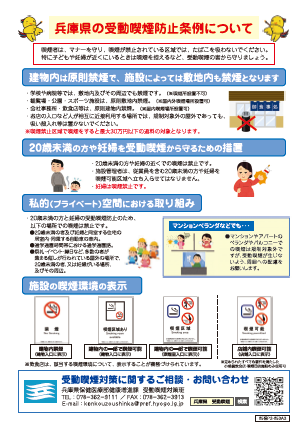

(参考)受動喫煙対策については「受動喫煙の防止等に関する条例の改正」 のページをご覧ください。

令和7年度「世界禁煙デー」及び「飲食店における受動喫煙対策キャンペーン」について

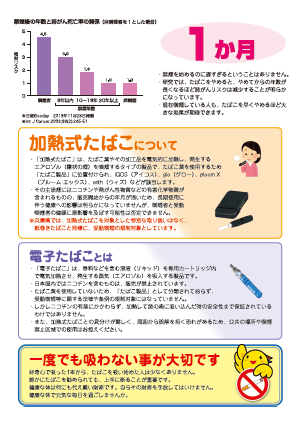

たばこは肺がんをはじめ多くの疾患の危険因子であることから、健康の維持増進を図るためには、喫煙の健康影響についての知識の普及啓発等、たばこ対策は重要な課題です。

世界保健機関(WHO)は、昭和45年にたばこ対策に関する初めての世界保健総会議決を行いました。平成元年には5月31日を「世界禁煙デー」と定め、厚生労働省においても、平成4年から「世界禁煙デー」から始まる一週間を「禁煙週間」と定めました。

兵庫県では世界禁煙デー、禁煙週間に会わせて、禁煙啓発広告の掲示や啓発活動に取り組んでいます。

厚生労働省 2025年「世界禁煙デー」(5月31日)について(外部サイトへリンク)

令和4年4月1日から成年年齢の引き下げについて

成年年齢を18歳に引き下げることを内容とする「民法の一部を改正する法律」が、令和4年4月1日から施行されますが、たばこに関する年齢制限については、20歳のまま維持されます。

これは、健康被害への懸念の観点から、従来の年齢を維持することとされたことによるものです。(法務省 民法(成年年齢関係)改正Q&Aより)

喫煙による健康被害

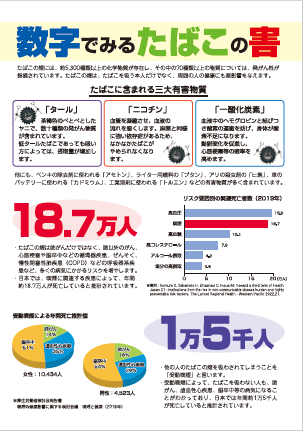

たばこの煙の中にはたくさんの有害物質が含まれています。代表的な有害物質としては、タールに含まれる発がん性物質、ニコチン、一酸化炭素があげられます。

|

タール |

数十種類の発がん物質が含まれています。 低タールたばこでも、吸い方によっては摂取量が増加します。 |

|---|---|

|

ニコチン |

血管を収縮させ血液の流れを悪くします。 強い依存性があり、なかなかたばこをやめられなくなります。 |

|

一酸化炭素 |

血液中のヘモグロビンと結びつき酸素の運搬を妨げ、身体が酸素不足になります。 動脈硬化を促進し、心筋梗塞等のリスクを高めます。 |

このため、たばこを吸う人は、吸わない人と比べて、がんになる割合が高いことが分かっています。また、がん以外にも脳卒中、虚血性心疾患、慢性閉塞性肺疾患(COPD)など様々な病気になるリスクや死亡率が高まります。その他、歯周病等の歯科疾患にかかるリスクも高まります。

また、たばこの煙には、(1)主流煙(たばこを吸う人が吸い込む煙)、(2)副流煙(火の着いたたばこの先から立ちのぼる煙)、(3)呼出煙(たばこを吸う人が吐き出す煙)があり、喫煙者の周りにいる人は(2)(3)の煙を吸ってしまう場合があります。これを受動喫煙といいます。

受動喫煙対策はこちらをご覧ください。→ 「受動喫煙の防止等に関する条例の改正」

喫煙所の施設管理者の皆様へ

- 施設の状況に応じて人数制限もしくは密度制限を設ける(人との距離をできれば2m、最低1m保つ)。

- 喫煙所入口に体温測定器、アルコール消毒を設けることが望ましい。

- 感染の拡大状況に応じて、喫煙所の一時閉鎖も検討する。

喫煙所の利用者に対して、「混雑時の利用を控える」などの注意喚起を促す張り紙等を掲示。

喫煙所を利用する県民の皆様へ

- 混雑時又は風邪症状のある場合、喫煙所の利用を控える。

- 人との距離を保つ(できれば2m、最低1m)。

- 喫煙所利用前後の手洗いや手指消毒を徹底する。

- ライター、ポケット灰皿などの貸し借りをしない。

- 喫煙中は会話をしない。

- 喫煙をしているとき以外はマスクを着用する。

- 喫煙所滞在時間を極力短くする。

新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた喫煙所ガイドライン(PDF:63KB)

禁煙支援

ニコチン依存度が低い場合は、ニコチン代替療法や専門家のサポートがなくても、自力で禁煙することが可能です。たばこが吸いたくなる場所を避けたり、たばこが吸いたくなったら「歯を磨く」「お茶を飲む」など別の行動をするといった禁煙ノウハウを参考にトライしてみましょう。

ニコチン依存度が中等度の場合は、自力で禁煙することが難しい場合がありますので、ニコチンガムやニコチンパッチなどの禁煙補助剤を上手に使うことをお勧めします。市販の禁煙補助薬の使用方法等については、お近くの薬局等にお尋ねください。

また、ニコチン依存度が高い場合は、禁煙補助剤を使うだけでなく、禁煙専門家のサポートを受けるほうが禁煙しやすくなります。兵庫県でも多くの医療機関で禁煙治療が受けられます。

ニコチン依存症のスクリーニングテスト(TDS(TobaccoDependenceScreener))

| 設問内容 | はい(1点) | いいえ(0点) |

|---|---|---|

|

問1.自分が吸うつもりよりも、ずっと多くたばこを吸ってしまうことがありましたか。 |

||

| 問2.禁煙や本数を減らそうと試みて、できなかったことがありましたか。 | ||

|

問3.禁煙したり本数を減らそうとしたときに、たばこがほしくてほしくてたまらなくなることがありましたか。 |

||

|

問4.禁煙したり本数を減らしたときに、次のどれかがありましたか。 (イライラ、神経質、落ち着かない、集中しにくい、ゆううつ、頭痛、眠気、胃のむかつき、脈が遅い、手のふるえ、食欲または体重増加) |

||

|

問5.問4でうかがった症状を消すために、またたばこを吸い始めることがありましたか。 |

||

|

問6.重い病気にかかったときに、たばこはよくないとわかっているのに吸うことがありましたか。 |

||

|

問7.たばこのために自分に健康問題が起きているとわかっていても、吸うことがありましたか。 |

||

|

問8.たばこのために自分に精神的問題(※)が起きているとわかっていても、吸うことがありましたか。 |

||

| 問9.自分はたばこに依存していると感じることがありましたか。 | ||

|

問10.たばこが吸えないような仕事やつきあいを避けることが何度かありましたか。 |

5点以上:「ニコチン依存症」と診断されるための条件を満たしていることになります。

厚生労働省「禁煙支援マニュアル(第2版)」より引用

県内の禁煙相談窓口

- 県健康福祉事務所、各市町のたばこ対策担当窓口

- お近くの薬局:薬局では、薬剤師が禁煙したい人のサポーターとなって相談に応じています。ニコチンパッチなどの禁煙補助薬の使用方法等について、お近くの薬局にお尋ねください。

お近くの医療機関

禁煙治療に保険が適用される場合もあります。お近くの医療機関にお問い合わせください。

子どもの喫煙防止

成長期にある子どもの身体は、おとなに比べて、たばこの有害物質の影響を受けやすく、たばこを吸い始めた年齢が早いほど、健康への悪影響が増します。

子どもがたばこから自分の身を守ることができるよう、県では市町組合教育委員会と連携し、県内全ての小学5年生へたばこについてのリーフレットを配布しています。

子ども向けリーフレット「たばこのこと知ってる?」(PDF:1,477KB)

お問い合わせ

部署名:保健医療部 健康増進課 健康政策班(受動喫煙対策担当)

電話:078-362-9111

FAX:078-362-3913