ここから本文です。

梅毒について

梅毒患者が増加しています!

梅毒は性感染症のひとつで、過去には日本でも非常に多く見られた病気です。治療薬の普及などによって患者が減少し、10年ほど前までは「過去の病気」のように思われてきました。

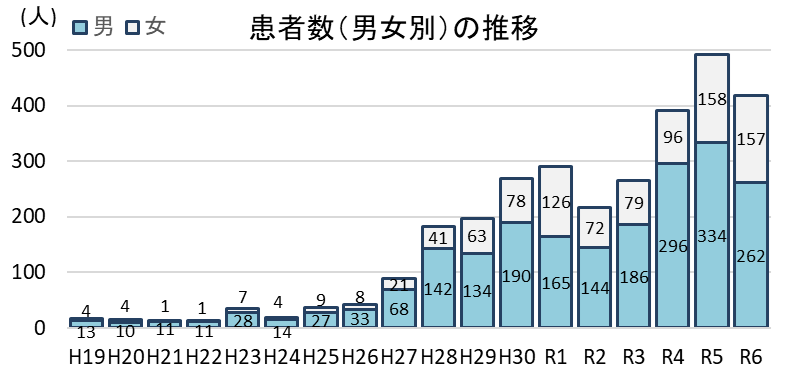

ところが近年、国内での梅毒の感染報告が高い水準で推移しています。兵庫県でも、平成27年以降増加傾向にあります。梅毒は過去の病気ではありません。ひとりひとりが正しい知識を持って予防することが必要です。

〈兵庫県の報告状況〉

梅毒とは

梅毒は、梅毒トレポネーマという病原菌が原因となる感染症です。感染すると全身に様々な症状が出ます。

早期の薬物治療で完治が可能ですが、発見や治療が遅れたり、治療せずに放置したりすると、長期間の経過で脳や心臓に重大な合併症を起こすことがあります。時に無症状になりながら進行するため、治ったことを確認しないで途中で治療をやめてしまわないようにすることが重要です。

また、妊娠している女性が梅毒に感染すると、胎盤をとおして胎児に感染し、死産、早産、新生児死亡、さまざまな障害をおこす(先天梅毒)があるため特に注意が必要です。

症状

第1期(感染後約3週間)

初期には、感染がおきた部位(主に陰部、口唇部、口腔内、肛門等)にしこりができることがあります。また、股の付け根の部分(鼠径部)のリンパ節が腫れることもあります。痛みがないことも多く、治療をしなくても症状は自然に軽快します。しかし、治ったわけではなく、他の人にうつす可能性もあります。

第2期(感染後数ヶ月)

治療をしないで3ヶ月以上を経過すると、病原体が血液によって全身に運ばれ、手のひら、足の裏、体全体にうっすらと赤い発疹が出ることがあります(バラ疹)。発疹は治療をしなくても数週間以内に消えてしまうケースも少なくありません。しかし、治療しない限り、病原体である梅毒トレポネーマは体内に残っており、梅毒が治ったわけではありません。

晩期顕性梅毒(感染後数年)

感染後、数年を経過すると皮膚や筋肉、骨などにゴムのような腫瘍(ゴム腫)が発生することがあります。また、心臓、血管、脳などの複数の臓器に病変が生じ、場合によっては死亡に至ることもあります。

感染を予防するために

主な感染経路は、性行為による感染です。コンドームを正しく使用することで予防の効果がありますが、コンドームが覆わない部分の皮膚や粘膜に梅毒の症状があると感染する可能性があります。

皮膚や粘膜にしこりやただれなどの症状があった場合には、性的接触を控え、早期に医療機関を受診して相談してください。

梅毒に感染していると分かった場合は、パートナーも一緒に検査を行い、必要に応じて一緒に治療を行うことが重要です。

気になるときは必ず検査を受けましょう!

梅毒に感染しているかどうかを症状だけで判断することは難しいため、気になるときは血液検査を受けましょう。

感染直後に抗体検査を行っても陽性反応がでないことがありますので、感染の機会があってから1ヶ月程度の期間をおいてから検査を受けてください。

県健康福祉事務所では、無料・匿名での検査を受けることができます。梅毒検査について、詳しくは専用ページをご確認ください。

医療従事者の皆様へ

梅毒患者が増加しています。

診療の場面では、梅毒の流行を念頭におき、感染が疑われる場合は検査等対応をお願いします。

梅毒を診断された場合は、感染症法に基づき最寄りの健康福祉事務所、保健所への届出をお願いします。(平成31年1月1日より届出様式が変更されています。)

また、梅毒に感染していることがわかった方には、そのパートナーとなる方にも検査を勧めていただくなど感染者の早期発見にご協力をお願いします。

なお、梅毒に感染していると、同じく性感染症であるHIVにも感染しやすくなるため、必要に応じてHIV抗体検査の実施も考慮いただき、検査を行った場合は、届出への記載をお願いします。

お問い合わせ