ここから本文です。

避難行動要支援者に対する支援

災害が発生した時または災害が発生する恐れがある時、高齢者や障害者等の配慮が必要な方々のうち、自ら避難することが困難であり、避難にあたって特に支援が必要な方がいらっしゃいます。災害対策基本法では、このような方々の情報を掲載した名簿を市役所・町役場が作成することを義務づけしており、その名簿に掲載された方々を避難行動要支援者といいます。

近年の豪雨災害などによって、多くの避難行動要支援者が被害に遭われており、令和3年(2021年)には災害対策基本法が改正され、避難行動要支援者の個別避難計画の作成が市町村の努力義務とされました。個別避難計画とは、どこに・誰と・どう避難するか、などを決めておく計画です。

現在、兵庫県内の市役所・町役場が地域の関係者とともに、避難行動要支援者の個別避難計画の作成を進めているところです。個別避難計画の作成はあくまでも手段であり、作成を通して「顔の見える関係づくり」・「コミュニティの活性化」といった地域づくりにも繋げ、「誰一人取り残さない避難支援」を目指すことが目標です。

そこで、兵庫県では、市役所・町役場・防災及び福祉関係者等と連携しながら支援施策を実施し、各市役所・町役場では独自で多様な取組を進めています。

| 兵庫県の取組 | 県内の市役所・町役場の取組 |

| 個別避難計画作成の手引 | ひょうご防災減災推進条例 |

| 避難行動要支援者支援・関連事業 | 自助・共助に関する取組 |

兵庫県の取組

福祉専門職(ケアマネジャー、相談支援専門員等)が地域とともに避難のための個別避難計画を作成する取組への支援を、令和2年度(2020年度)より、県内の市役所・町役場を対象に実施してきました。

一方で、介護保険法・障害者総合支援法における福祉専門職の職務としての位置付け及び報酬加算等、国(内閣府、厚生労働省)に要望しています。

令和5年度(2023年度)からは、市役所・町役場が実施する個別避難計画の作成に関する取組は多様であるため、従来の福祉専門職主体の計画作成だけではなく、多様な方法による計画作成・人材育成・普及啓発等への支援を行っています。

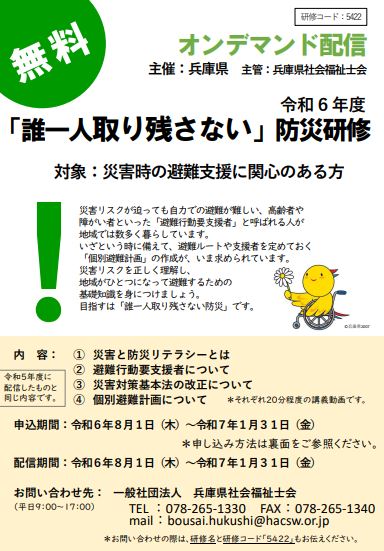

令和6年度(2024年度)は、災害時の避難支援に関心のある方を対象に、「誰一人取り残さない」防災基礎研修をオンデマンド配信しています。令和6年8月1日~令和7年1月31日まで配信中。以下のPDFに記載のURLからお申し込みください。

また、地域やコミュニティ毎に個別避難計画の課題・取組み方・考え方が異なるため、市町からの「こんな研修をしてほしい」という要望を踏まえたオーダーメイド型研修(PDF:353KB)も実施しています。

(参考)令和5年度・兵庫県における取組について(PDF:1,007KB)

県内の市役所・町役場の取組

日々、避難行動要支援者に対する支援、個別避難計画の作成を進めている兵庫県内の市役所・町役場の取組を事例集として作成しました。ぜひご覧ください。

避難行動要支援者のための個別避難計画の手引

本人・地域(自主防災組織や自治会等)で個別避難計画を作成する際の手引をまとめました。個別避難計画の作成には多様な方法がありますので、本手引はあくまでも一つの例になります。

(全体版リーフレット)

・個別避難計画作成の手引(全体版)(PDF:9,244KB)

(A3版リーフレット)

・個別避難計画作成の手引(A3版-1)(PDF:6,962KB)

・個別避難計画作成の手引(A3版-2)(PDF:6,962KB)

A3版の1と2を両面印刷してテープで繋げると観音折りのリーフレットになります。

ひょうご防災減災推進条例

兵庫県では、阪神・淡路大震災の経験と教訓をいつまでも忘れることなく、これを伝え、この経験と教訓を活かして、今後の災害に備えることが私たちの責務であることから、「ひょうご安全の日を定める条例」を改正し、県・市役所・町役場・自主防災組織等の防災減災の取組を一層推進するため、「ひょうご防災減災推進条例」を制定しています(平成29年3月制定、令和3年10月6日改正条例施行)。

避難行動要支援者に対する支援・関連事業

高齢者・障害者の自助力強化推進事業(令和元年度から令和4年度)

高齢化の進展や在宅医療・介護、地域移行の推進等により、地域で暮らす高齢者・障害者が増えています。地域での防災活動も進んでいますが、いざという時に重要なのが平常時の備えと心掛けです。高齢者・障害者の自助力(防災意識)向上を図り、早期避難の徹底等を促すため、「高齢者・障害者の自助力強化推進事業」を令和元年(2019年)度から令和4年(2022年)度にかけて実施しました。

なお、本事業終了後も引き続き高齢者・障害者団体等へ防災意識向上や早期避難等の徹底を促すため、随時講演やひょうご安全の日推進事業による支援を実施しています。

在宅人工呼吸器装着難病患者災害時支援指針

兵庫県では、在宅で人工呼吸器を装着し療養していた難病患者さんへの支援として、平成18年(2006年)年3月に「在宅人工呼吸器装着難病患者災害時支援指針」を策定しています。平成18年(2006年)4月より、この指針に基づき、在宅で人工呼吸器を装着し療養している方の個別災害対応マニュアルを担当の保健師が中心となり、患者さん・ご家族及び関係者の方々と一緒に順次作成しているところです。

本指針は、避難行動要支援者の個別避難計画作成の努力義務化前から取組まれているため、市役所・町役場が所管する「個別避難計画」と兵庫県健康福祉事務所が所管する「個別災害対応マニュアル」との連携を進めています。

ヘルプマーク・ヘルプカード

義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、または、妊娠初期の方など、援助や配慮を必要としていることが外見からは分からない方がいます。ヘルプマークは、そうした方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助が得やすくなるよう東京都が作成したマークで、平成29年7月にはJISの案内用図記号に採用され、全国に普及が進んでいます。

災害時、ヘルプマーク・ヘルプカードを示された方は、避難支援が必要な方です。

兵庫県では、年齢、性別、障害の有無、文化などの違いにかかわりなく、だれもが地域社会の一員として支え合うなかで安心して暮らし、一人ひとりが持てる力を発揮して元気に活動できるユニバーサル社会づくりの取り組みの一環として、ヘルプマークの普及啓発に努めるとともに、平成30年(2018年)1月より、ヘルプマーク・ヘルプカードの交付申請の受付を開始しています。

ひょうご安全の日推進事業

地域が主体となって、個別避難計画を作成する際や、作成した個別避難計画計画を基に訓練を行う場合、『ひょうご安全の日推進事業 令和5年度助成事業』の助成金を利用できる場合があります。詳しくは、webサイトをご覧ください。

自助・共助に関する取組

令和6年1月、JA共済連兵庫様より、「平成7年1月17日を忘れない。あの日の教訓を風化させない」という目的のもと、防災・減災活動に取組む自治体を支援することを目的とし、「地域全体の「自助・共助」に関する動画の制作」に係る寄付をいただきました。

災害発生時、公の支援である「公助」がすぐに行き届かない中、自らを助ける「自助」、共に助け合う「共助」の意識が重要です。

兵庫県/「自助」「共助」に関する取組 (hyogo.lg.jp)

このたびのJA共済連兵庫様のご寄付を活用し、「自助」の取組であるマイ避難カード等、「共助」の取組である避難行動要支援者支援・個別避難計画を一体的に広報する動画を制作する予定です。動画が完成しましたら、別途お知らせします。

お問い合わせ