ここから本文です。

「災害に強い森づくり」第4期対策(令和3年~令和7年度)の取組状況

県民緑税を活用した「災害に強い森づくり」の第4期対策の取組みを下記のとおりまとめました。

第3期対策(H28~R2)の取組状況はこちらPDF版(PDF:1,738KB)

取組状況の概要

豊かな森づくりの推進

森林は、水資源のかん養、山地災害の防止、地球温暖化の防止、生物多様性の保全などの公益的機能を有する県民共通の財産であって、これを維持・保全し、次代に継承していくことが極めて重要です。このため、木材生産にも配慮しながら、公益的機能を高度に発揮する「豊かな森」を県民総参加で守り、育て、活かし、拡げる取組を進めています。

その具体的方策として、多様な地域特性を活かして森林の保全・再生をめざす「新ひょうごの森づくり」に取り組むとともに、平成18年度から「県民緑税」を導入し、「災害に強い森づくり」として事業に取り組んでいます。

災害に強い森づくり(第4期対策)の概要

平成28年から令和2年度にかけて実施した第3期対策では、平成30年7月豪雨の際、宍粟市等での整備済箇所において流木や土砂の流出を防止するなど、森林の防災機能は着実に高まりつつあります。

令和3年から実施している第4期対策では、これまでの取組実績や検証結果を踏まえ、整備内容を継承して実施しています。

【事業内容】

- 緊急防災林整備(斜面対策):危険斜面の表面侵食防止機能を強化

緊急防災林整備(渓流対策):危険渓流沿いの森林の防災機能を強化 - 里山防災林整備:人家裏山での防災機能を強化

- 針葉樹林と広葉樹林の混交整備:気象災害や土砂災害防止機能を強化

- 野生動物共生林整備:人と野生動物がすみ分けできる森林を育成

- 住民参画型森林整備:地域住民による主体的な取組の推進

- 都市山防災林整備:六甲山系の防災機能を強化

|

区分 |

全体計画 A |

実績 B |

全体計画に対する進捗率(B/A) |

|

|---|---|---|---|---|

|

1.緊急防災林整備 |

斜面対策 |

4,500ha |

1,709ha |

38% |

|

渓流対策 |

136ha |

12ha |

9% |

|

|

2.里山防災林整備 |

1,000ha |

567ha |

57% |

|

|

3.針葉樹林と広葉樹林の混交整備 |

1,000ha |

352ha |

35% |

|

|

4.野生動物共生林整備 |

1,805ha |

711ha |

39% |

|

|

5.住民参画型森林整備 |

100ha |

23ha |

23% |

|

|

6.都市山防災林整備 |

200ha |

80ha |

40% |

|

各事業の取組状況

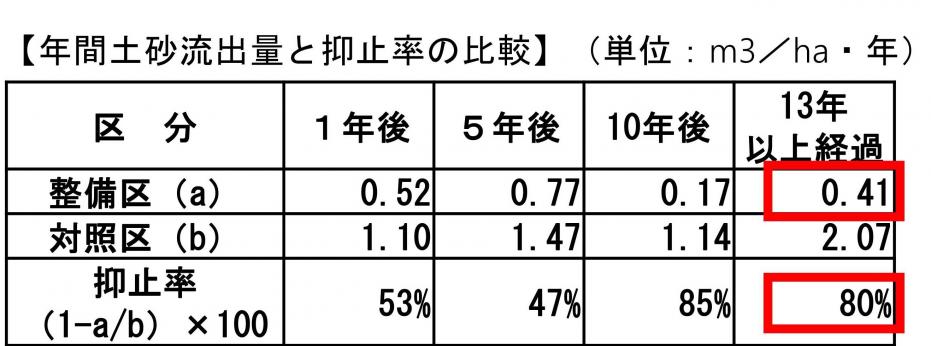

緊急防災林整備(斜面対策)~土砂流出量を健全な森林の基準値未満へ抑制~

急斜面の下層植生が衰退した人工林で、土留工の設置やシカに食べられにくい木を植え、表土流出防止を図りました。

整備後の森林でも土砂流出量を「健全な森林の土砂流出量の目安となる1m3/ha」未満である0.41m3/haに抑制できていることを確認しています。

緊急防災林整備(渓流対策)~平成30年7月豪雨でも土砂の流出なし~

流木・土石流が発生するおそれのある危険渓流で、流木・土石流被害を軽減する災害緩衝林整備や簡易流木止め施設等を設置しました。

簡易流木止め施工地(72箇所)のうち、時間雨量50mm以上の豪雨のあった地域の施設を調査したところ、全ての施工地で土砂の流出は確認されず、宍粟市、朝来市、丹波市の17箇所のうち5箇所で簡易流木止め施設に土砂、流木の堆積が確認されました。

里山防災林整備~人家裏山の土砂災害を防止し住民の不安解消~

人家裏山で倒木や崩壊の危険性が高い里山林を対象に、森林整備や簡易防災施設(丸太柵工など)を設置しました。

住民の方からは「危険木がなくなり安心して過ごせる」「竹林が整備され立ち入って管理できるようになった」という声がありました。事業実施した集落でのアンケートの結果、里山林に関心のある9割の住民の方が事業を評価していました。

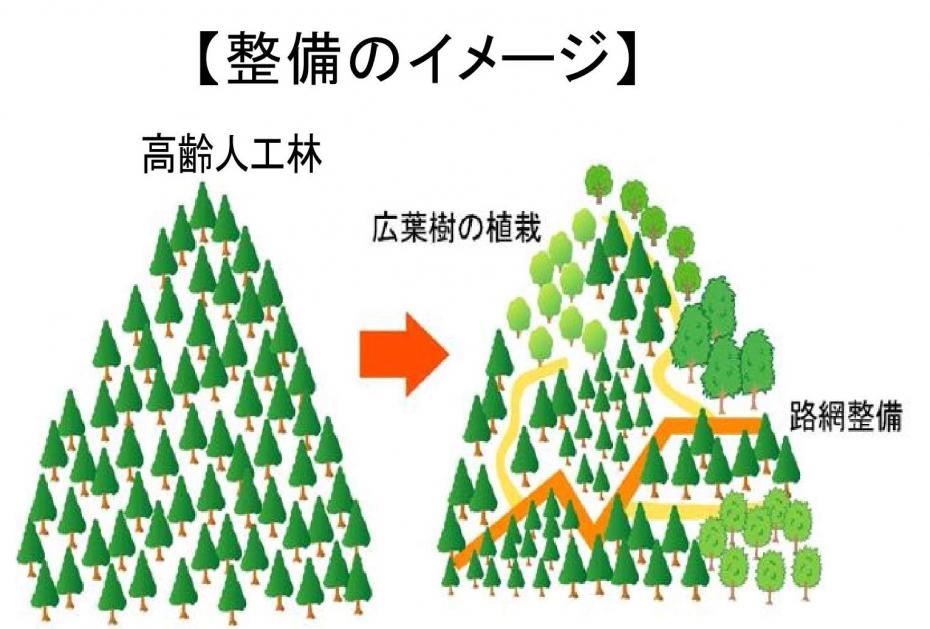

針葉樹林と広葉樹林の混交整備~風水害に強い多様な森林へ誘導~

適期に間伐できず気象災害(風倒木・雪害)や土砂災害の恐れの高い人工林について、伐採跡地に広葉樹等を植栽することで多様な森林への誘導を図りました。

植栽した広葉樹は順調に成長し、目標とする森林の姿に近づきつつあります。周辺の針葉樹林では、下層植生の種類の数が4.3倍になるなど針葉樹林内の多様性が高まり、表層崩壊が起こりにくい森林になりつつあります。

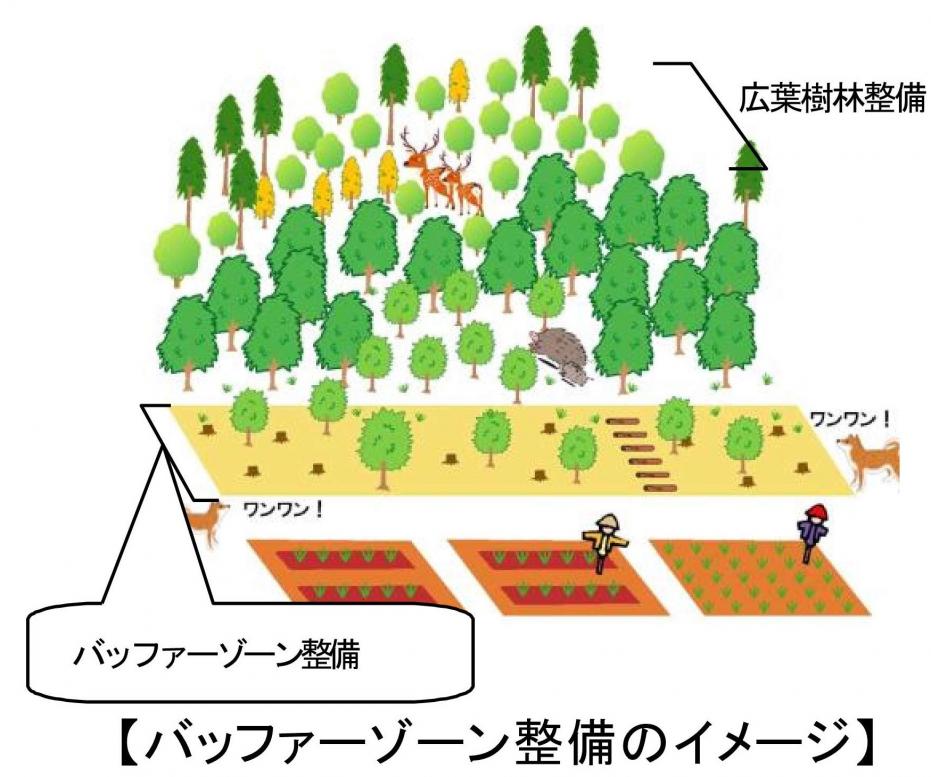

野生動物共生林整備~整備集落では農作物被害発生農地が7割減少~

野生動物による農作物被害の軽減を図るため、バッファーゾーン(人と野生動物の棲み分けを図る緩衝帯)や野生動物の生息環境改善のため広葉樹の植栽や植生保護柵を設置しました。

住民の方からは「動物の潜み場がなくなった」「集落柵の点検・管理がしやすくなった」という声がありました。

整備後の集落では、集落柵との一体整備により農作物被害発生農地が約7割減少していることを確認しています。

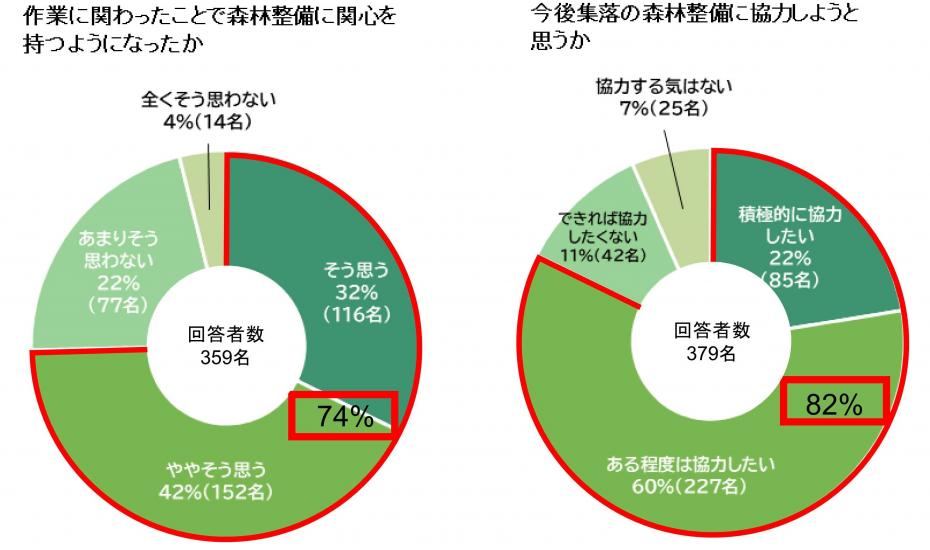

住民参画型森林整備~住民による自発的な活動を支援~

集落裏山の防災林整備(本数調整伐や危険木伐採)やバッファーゾーン整備等の地域住民等による自発的な活動に対し、資機材の購入費や危険木伐採等にかかる作業委託経費を支援しました。

住民アンケートでは、7割が「森林整備に関心を持つようになった」、8割が「今後、集落で森林整備が行われた場合協力したい」と回答し、事業をきっかけに、住民ぐるみによる里山林整備の機運が高まっています。

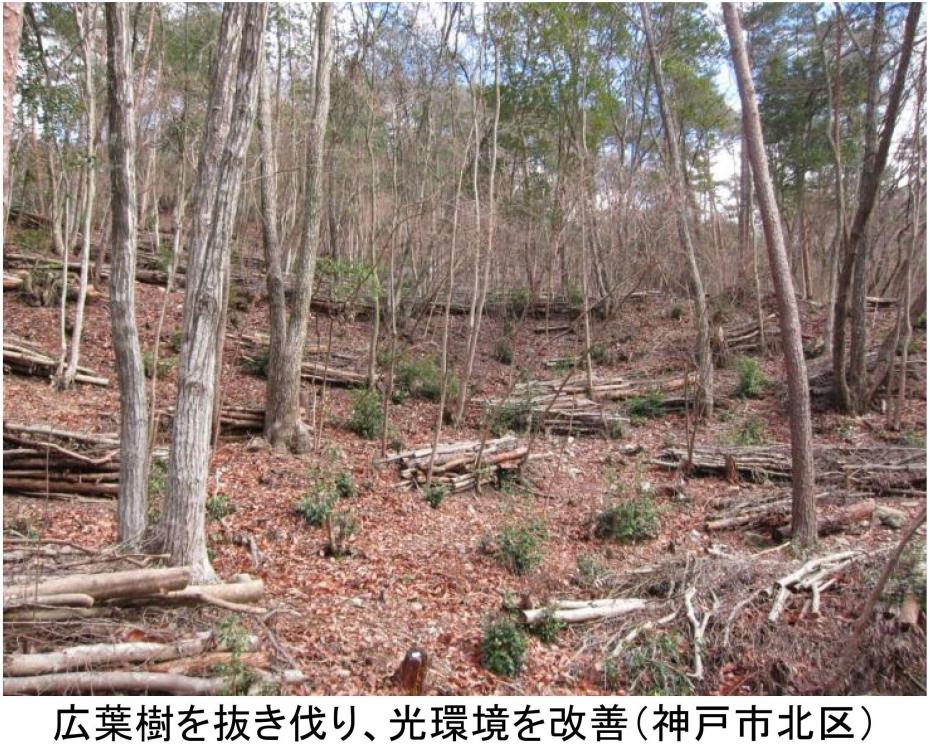

都市山防災林整備~六甲山系で森林の防災機能を強化~

六甲山系において、斜面崩壊により下流の人家等に被害を及ぼす危険性が高い流域の森林を対象に、防災機能を強化するための森林整備や土留工の設置を進めました。

表層の崩壊防止力は、太い根が周囲に張り巡らされると増加することが報告されています。また、整備後1年が経過したコナラの根の周囲長成長は、整備しない場所に比べ、大きい傾向が見られました。

このことから、適度に本数調整伐(抜き伐り)を行うことで、根の成長が促され、崩壊防止力の増加が見込まれています。また、林内が明るくなり、林床の下草が繁茂することで表土の浸食防止につながります。

事業実績

関連メニュー

お問い合わせ