ここから本文です。

建築物の設計又は工事監理の制限に関する条例

条例制定の背景・趣旨及び目的、施行

1 条例制定の背景・趣旨及び目的

- (1)阪神・淡路大震災の発生により、県内で全壊又は半壊の家屋が約24万棟という甚大な被害が生じ、地震直後の犠牲者(約5,500名)の8割強は、倒壊家屋の下敷き等が原因と考えられる窒息・圧死等により亡くなりました。

とりわけ木造建築物の倒壊による圧死等が多かったため、構造上の欠陥のない設計や適切な工事監理、避難経路の確保に配慮した建物配置等の重要性が認識されました。

このため、国は平成10年に建築基準法を改正し、建築士法で規定されている建築士による設計・工事監理を徹底するため、完了検査申請の際に工事監理者に工事監理状況報告を義務付けるとともに、中間検査を導入しました。

- (2)しかし、建築士法では、延べ面積100平方メートル以下の木造建築物の設計・工事監理については、必ずしも建築士の資格が必要とされていないため、本来最も危険と思われる市街地の密集地域等における狭小な敷地に建設される小規模な住宅について、建築士が関与しない場合があることが課題となっていました。

建築物を建築する場合、本来建築主は、完成した建築物が建築基準関係法令や自分の発注した仕様、設計図書と整合しているかなどについて、自分の責任で確認する必要がありますが、一般的に建築主は建築に関する知識を十分には持っていないため、判断することが難しいと思われます。

- (3)当県では、国が定めた「建築物安全安心推進計画」を受け、平成11年10月に兵庫県、特定行政庁及び関係団体で構成される兵庫県建築物安全安心推進協議会(以下「協議会」という。)を設立しました。

協議会では、建築規制を実効性のあるものとし、建築物の安全性等を確保するシステムを再構築するべく「工事監理業務の適正化とその徹底」、「中間検査や完了検査の的確な実施」、「建築確認制度の普及啓発」等を柱として平成11年度から平成13年度までを実施期間とする「兵庫県建築物安全安心実施計画」(以下「実施計画」という。)を策定しました。

この実施計画では、これらの取組を実効性のあるものとするため、建築士の資格を持った者が行う設計又は工事監理の対象となる木造建築物の延べ面積を引き下げる条例を制定するよう提言しました。

条例を制定することにより、建築士が建築主の立場から、建築基準関係法令に適合した建築物となっているか、建築主の要求した仕様どおりに工程が進んでいるかなどのチェックを行うことができ、建売住宅の購入者や建築主にとってより安全で安心な建築物が取得できることとなります。

- (4)当県は、災害に強いまちづくりをはじめ、誰もが安心して暮らせる地域社会の構築に県民と共に全力を挙げて取り組んでいますが、とりわけ建築物は県民生活の基盤となるものであり、その安全性を確保することは極めて重要です。

阪神・淡路大震災を経験した兵庫県として、この経験を活かして、人口密度の高い都市計画区域内の建築物の安全性の向上を図るため、新たに「建築物の設計又は工事監理の制限に関する条例」を制定し、建築士が設計・工事監理に関与しなければならない木造建築物の延べ面積を引き下げることとしました。

2 条例の全文

3 施行

平成15年10月1日から施行

条例の概要

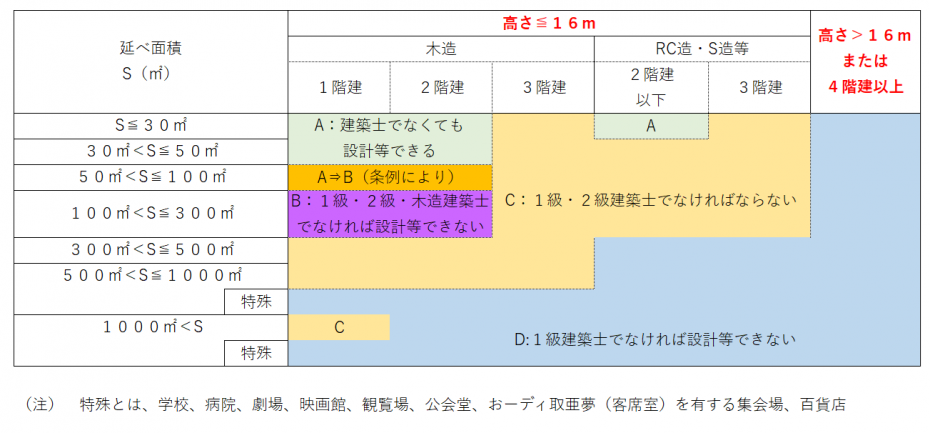

令和7年4月1日以降

|

(建築士の業務範囲)

|

- 鉄筋コンクリート造等の建築物については、条例による建築士でなければ設計・工事監理できない建築物の範囲の変更はありません。

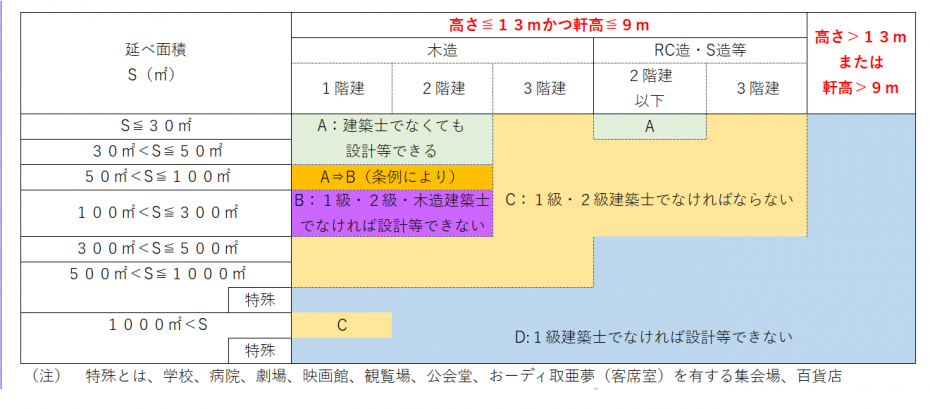

令和7年3月31日まで

関連リンク

- 都市計画区域についてはこちらから御確認ください。

お問い合わせ