ここから本文です。

県内各地が”パビリオン”になる

|

2025年大阪・関西万博の開催を機に、県全体を展示館(パビリオン)に見立て、地域のSDGsを体現する活動の現場(フィールド)を地域の人々が主体となって発信し、多くの人に見て、学んで、体験していただくプログラム。

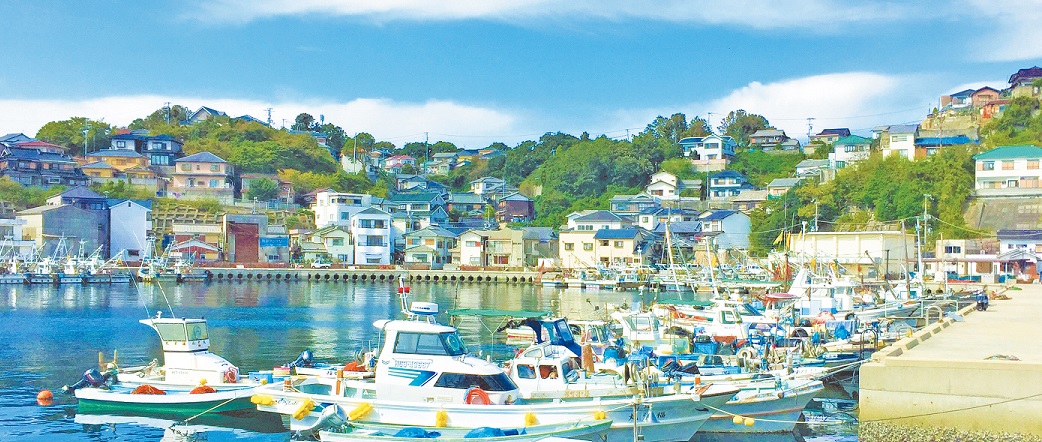

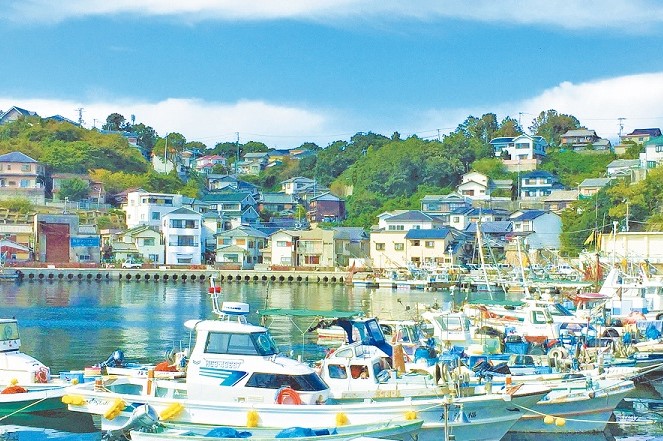

No.1美しい海に囲まれた県内随一の漁業の島です

|

|

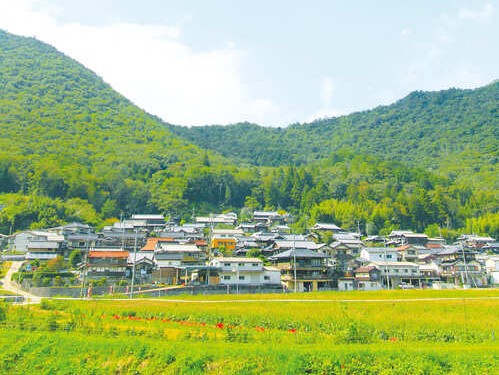

姫路港から定期船で約30分、美しい海に囲まれた坊勢島は、瀬戸内海国立公園に含まれる大小44の島々から成る家島諸島の一つ。周囲約11kmと小さく、山が海岸まで迫り平地が少ない地形のため、急斜面に家々が立ち並ぶ独特の景観が広がっています。大半の家庭が漁業に従事しており、活気に満ちた港には漁船がずらり。その総数は800隻ともいわれ、県内で1、2を争う漁獲高を誇っています。

釣り人も多く訪れるほか、全国でも珍しい漁業見学船「第八ふじなみ」に乗っての漁業見学やブランド魚「ぼうぜ鯖」の餌やり、海鮮バーベキューなど、島ならではの非日常体験が観光客を魅了しています。

港には絢爛豪華な紋が彫られた漁船も

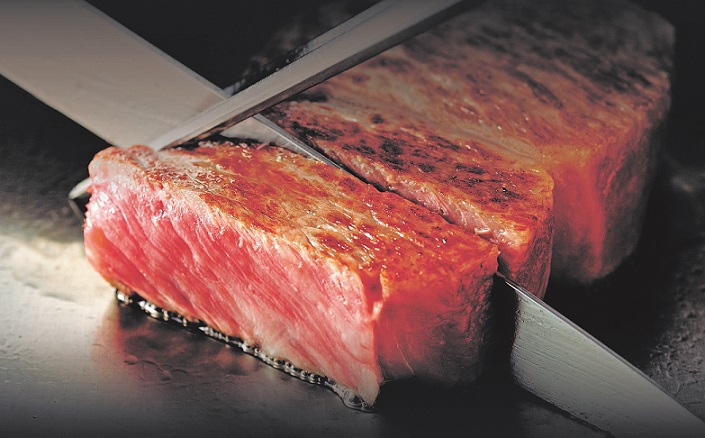

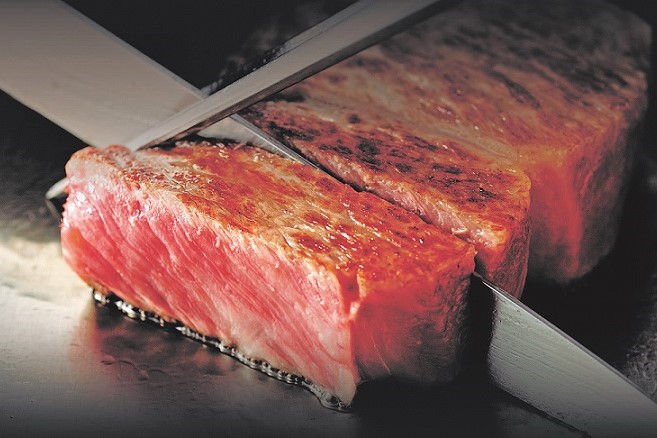

No.2世界的ブランド「神戸ビーフ」は生まれも育ちも兵庫県の“箱入り牛”です

|

|

甘みのある赤身と細かく入ったサシ(脂肪)が極上の味を織り成す最高級ブランド和牛「神戸ビーフ」。霜降りの度合いや肉のきめ細かさなど、厳しい認定基準を満たすものだけに与えられる称号です。素牛(もとうし)となる「但馬牛(うし)」は、県外の牛と一切交配せず、繁殖から肉牛としての出荷まで全てを兵庫県内だけで行っています。

新温泉町にある「兵庫県立但馬牧場公園」では放牧された但馬牛が見られるほか、併設する「但馬牛博物館」で但馬牛の歴史や神戸ビーフのおいしさの理由を学べます。

|

但馬牛博物館 |

関連サイト

No.3兵庫の風土と人々の情熱が酒米の王様を育んでいます

|

田植えや収穫体験、農家との触れ合いができるプログラムも |

酒造好適米として全国に名をとどろかす「山田錦」は、大粒で心白が中央にあり、タンパク質含量が少ないのが特徴。香り、味わいともに優れた日本酒に仕上がるため、飲み手にも酒造家にも人気の品種で、“酒米の王様”と呼ばれています。始まりは1923(大正12)年、県立農事試験場(現県立農林水産技術総合センター)で「山田穂」と「短稈渡船(たんかんわたりぶね)」を交配。

産地適応性の試験等を経て、36(昭和11)年に「山田錦」が誕生しました。以来、県内の生産者の手で大切に育てられてきました。中でも北播磨地域は特A地区に認定される産地。夏場の昼夜の寒暖差、粘土質の土壌が最高品質の酒米を育んでいます。三木市の「山田錦の館」では、歴史を学ぶ展示見学や日本酒の試飲体験などができます。

Ⓒ(一財)神戸観光局

No.4香司という存在が豊かで繊細な香りを作り出します

淡路島は生産量日本一を誇る線香の一大産地です。江戸時代、江井地区(現淡路市)の商人が堺から職人と技術を持ち帰ったのが始まり。以来170年余り、線香作りが脈々と続けられてきました。線香メーカーには香司と呼ばれる人が存在します。調香から仕上げまで全工程において品質を管理。一切の妥協を許さない、香りをつかさどるマイスターです。

近年は、兵庫県線香協同組合に所属するメーカーの香司がそれぞれの感性でプロデュースした香りをパッケージ化したシリーズを販売しています。江井地区に集うメーカーの中には線香作り体験ができる所も。豊かで繊細な香り漂うまちは、環境省の「かおり風景100選」にも認定されています。

アロマ感覚で楽しむ人も増えている淡路島の線香

関連サイト

|

陶芸体験ができるスポットも。 |

平安時代末期の開窯とされ、800年以上にわたって受け継がれてきた「丹波焼」。瀬戸や常滑、信楽などと共に「日本六古窯」の一つに数えられ、産地である丹波篠山市今田地域には約60の窯元が連なります。伝統的な丹波焼は、登り窯で焼成する素朴で野趣あふれる生活用器が魅力。現在はモダンな作品も増え、色や形、手触りなど、窯元ごとに異なる作風が楽しめます。

周辺には陶芸体験ができる丹波伝統工芸公園「立杭陶(すえ)の郷」や陶磁器をテーマとした兵庫陶芸美術館もあり、陶芸の魅力に浸れます。

県の重要有形民俗文化財に指定されている「最古の登窯」

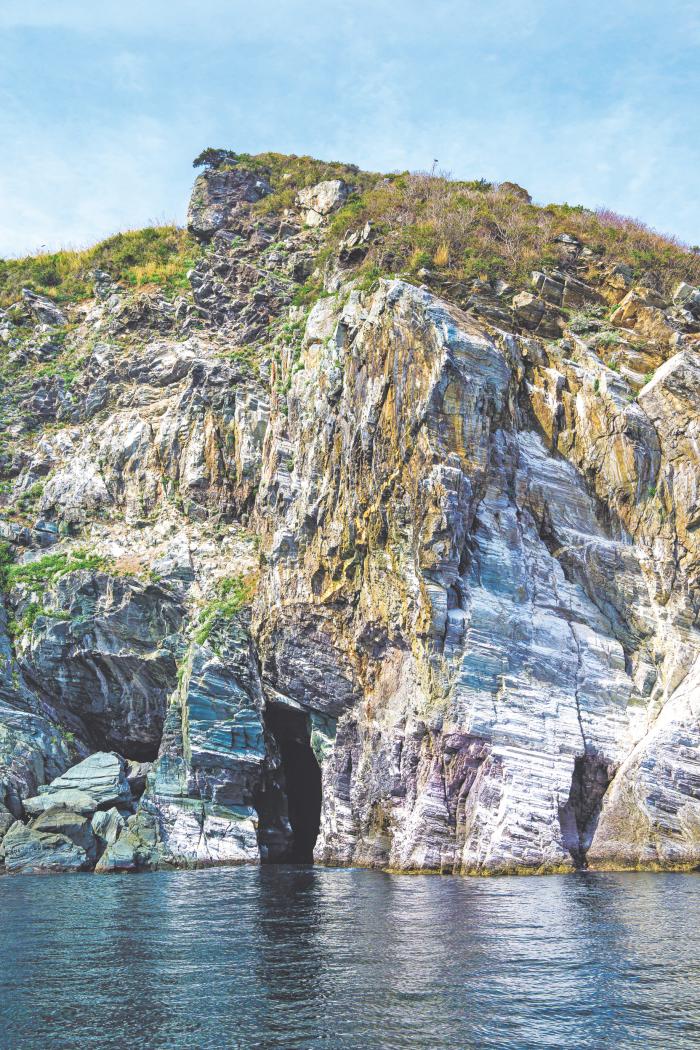

No.7奇岩が織り成す独特な風景を漁船から楽しめます

|

伊弉冉尊(いざなみのみこと)が死後に住んだ黄泉の入り口と伝わる「穴口」。 |

南あわじ市の南東に浮かぶ沼島は、漁業が盛んで、約300人の島民の多くが漁師とその家族。神々によって創られたとされる日本の始まりの地「おのころ島」の伝説が残り、周囲には、国生み神話に登場する「伊弉諾尊(いざなぎのみこと)」や「天(あめ)の沼矛(ぬぼこ)」「天(あめ)の御柱(みはしら)」と伝わる高さ約30mの「上立神岩」など奇岩や岩礁が点在、神秘的な風景が広がります。

プレミア・プログラムに選定された「沼島おのころクルーズ」はこれらを巡りながら漁船で約50分かけて島を一周するプログラム。付近は磯や暗礁が無数にあるため、操船は地形や潮の流れを知り尽くした地元のベテラン漁師約10人が担当します。海からしか眺められない自然が創り出す雄大な景色を満喫するとともに、島の暮らしを支える漁業とそれに欠かせない豊かな海についても思いを巡らせていただけたらうれしいです。(沼島観光ガイド 小野山豪さん)

|

7年前に「地域おこし協力隊」として大阪府から移住した小野山さん。 |

関連サイト

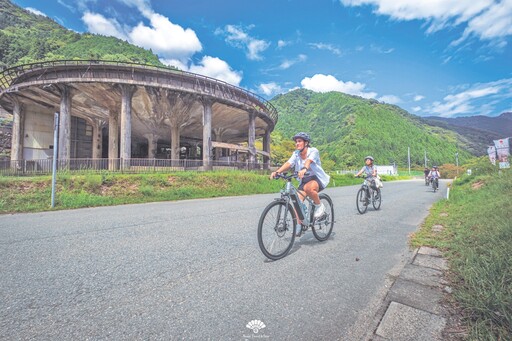

No.8産業遺産に学び郷土料理に挑戦銀輪で訪ねる朝来の暮らし

|

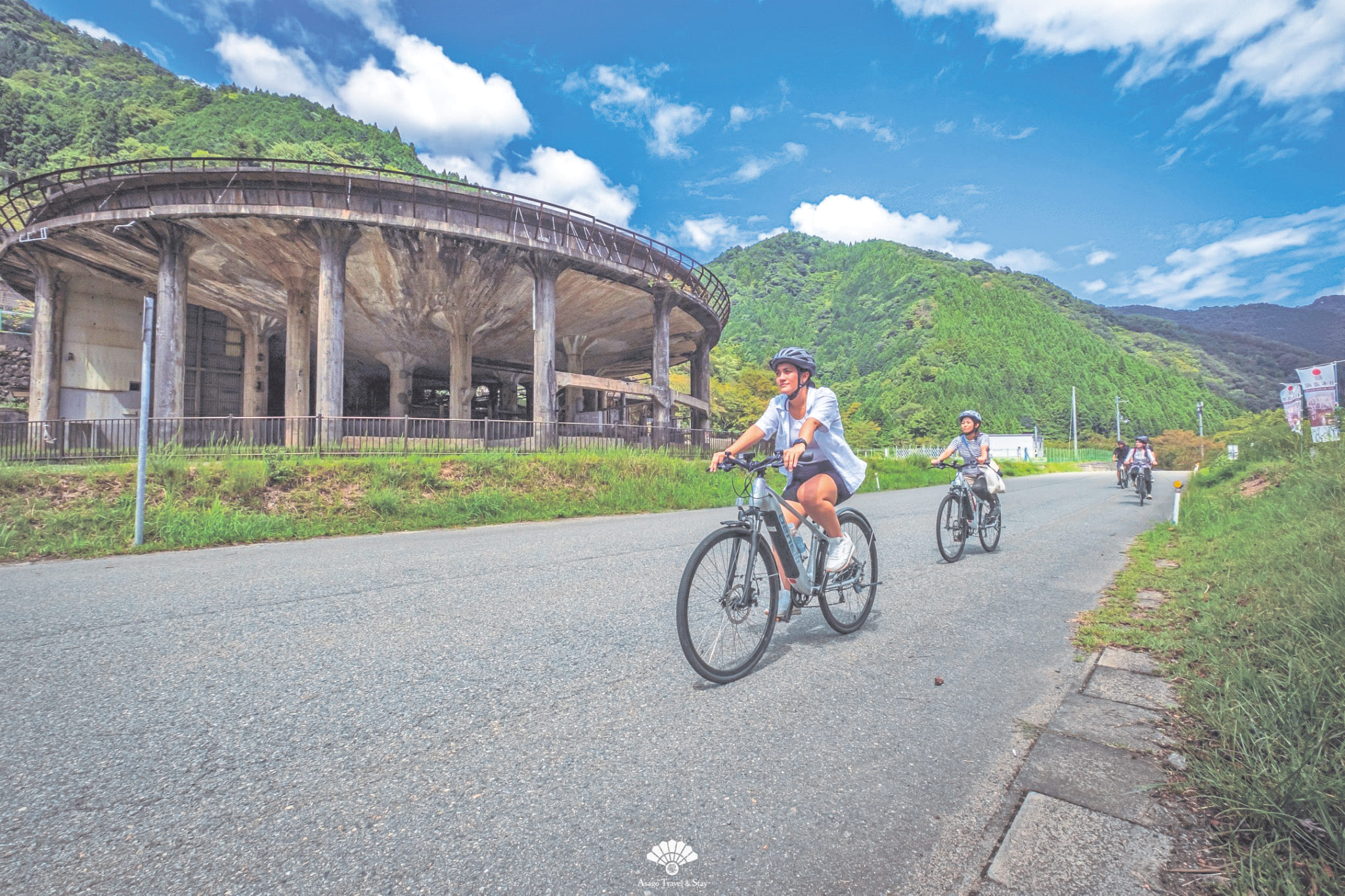

E-バイクで鉱山関連のスポットを巡ります。(Asago Cycling提供) |

本昨年からスタートした「Asagoで暮らす旅」は、生野鉱山の職員住宅を活用したゲストハウス「IKUNO Stay」を拠点とする1泊2日のプログラム。地域の人々との触れ合いを第一に、史跡生野銀山や神子畑選鉱場跡といった「鉱石の道」をたどるツアー、野菜の収穫と郷土料理作りの体験ツアーなど5種類※から選べます。

ツアー中の移動手段にはE-バイク(電動アシスト付き自転車)を採用。風景を眺めながら、谷を渡る風や草花の匂いを感じるのにちょうどいいスピードです。環境に優しいSDGsな旅としても人気を集めています。(朝来市観光協会 吉原剛史さん)

※プログラム内容は希望に応じてカスタマイズできます

|

有機栽培の野菜を収穫(Asago Cycling提供) |

|

IKUNO Stayの部屋には昭和期の調度品が展示されています(IKUNO Stay提供) |

プログラムを支える南アフリカ出身の双子の兄弟 |

関連サイト

No.9家島の暮らしを体感できる多彩なツアー

|

路地裏では地元の人との触れ合いも |

家島諸島都市漁村交流推進協議会が中心となって企画した「家島の暮らしを知るまちあるきガイド・体験プログラム」は、観光スポットや路地裏を巡る人気のまち歩きをはじめ、底引き網漁見学と海鮮バーベキューのセット、造船所や鉄工所の見学、夏祭りや秋祭りを満喫するプランなど多彩なツアーがそろっています。

観光、自然、歴史、産業、伝統文化と、それぞれの切り口から「島の暮らし」を丸ごと、深く知ってもらえる内容です。もうすぐ夏休み、皆さんの来島をお待ちしています!(いえしまコンシェルジュ中西和也さん)

|

まち歩きのガイドを務める中西さん(中央) |

|

7月の家島天神祭で見られる宮だんじり船 |

|

漁師が底引き網で取れた魚介類を説明してくれます |

関連サイト

No.10丹波篠山デカンショ踊り

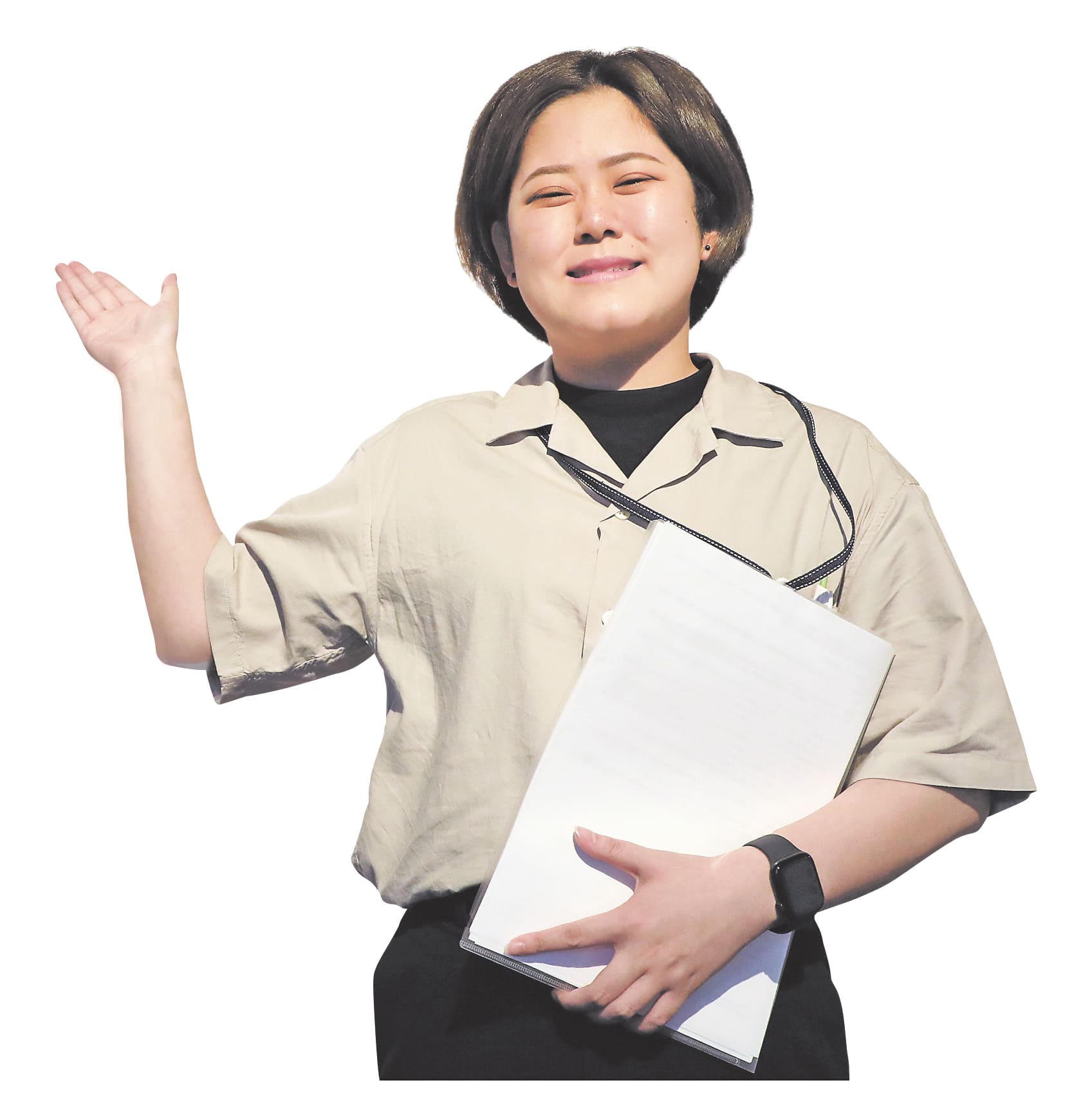

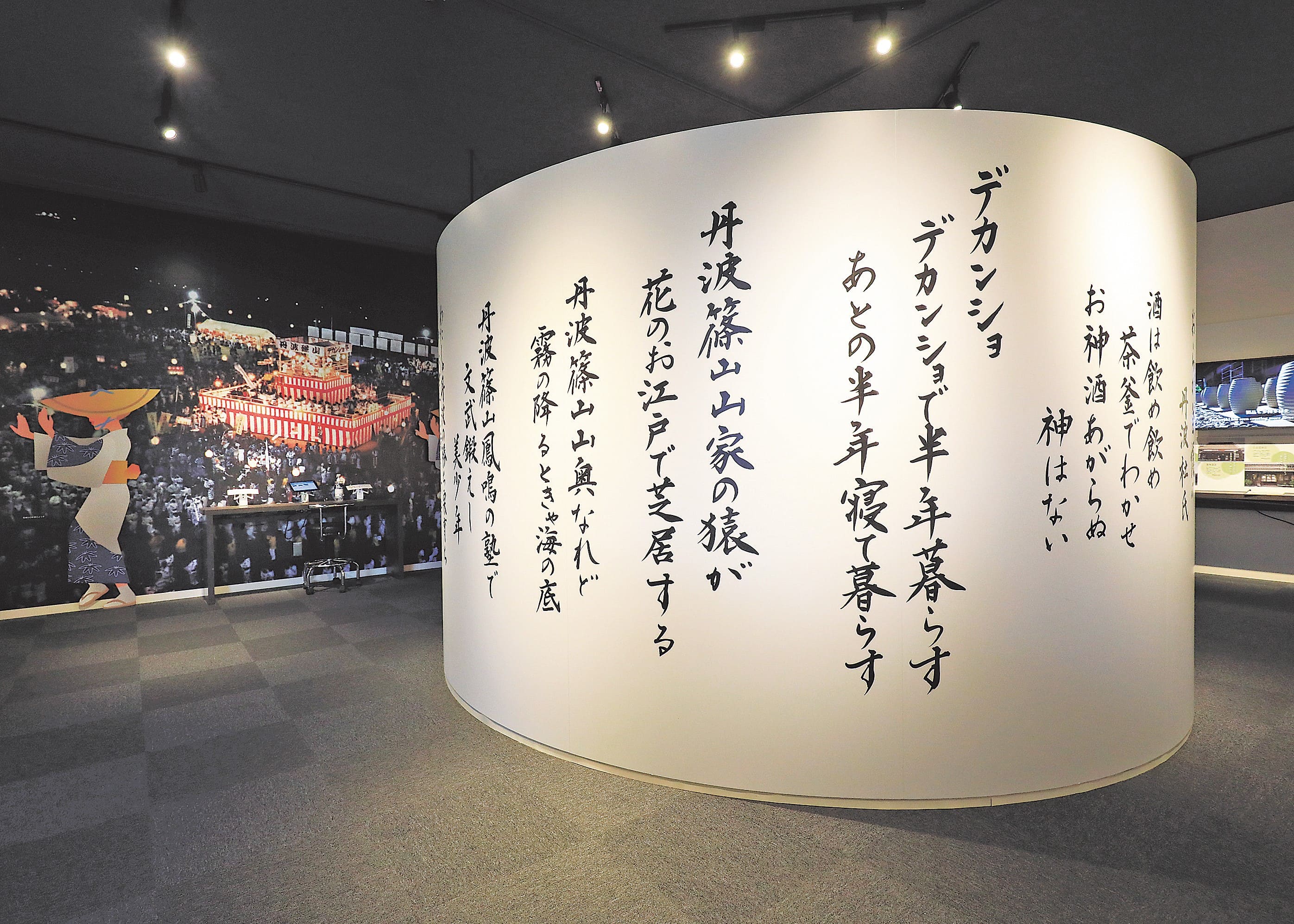

8月15日(火曜日)、16日(水曜日)に「丹波篠山デカンショ祭」が4年ぶりに本格開催されます。名物は篠山城跡に設置されるやぐらの周りで、民謡「デカンショ節」に合わせて踊る「総踊り」。祭りをより楽しめるよう、当日は「丹波篠山デカンショ節保存会」などに振り付けを教わった後に、思い出に残る手拭いを作るプログラムを「丹波篠山デカンショ館」で実施します。

同館では普段から予約制で振り付けの講習を行っており、個人でも参加できます。丹波篠山市で生まれた踊りを、江戸時代のこの地域の農民の暮らしや気候などを表現した歌詞と共に知ってもらい、観光や移住のきっかけにもなればうれしいです。

|

(一社)ウイズささやま 坂元ひなたさん |

|

デカンショ節の代表的な10節をパネル展示。歌詞は300節以上あり、現在も公募により毎年増えています。 |

|

丹波篠山デカンショ館でのレクチャー後、作った手拭いを持って総踊りに参加します。 |

関連サイト

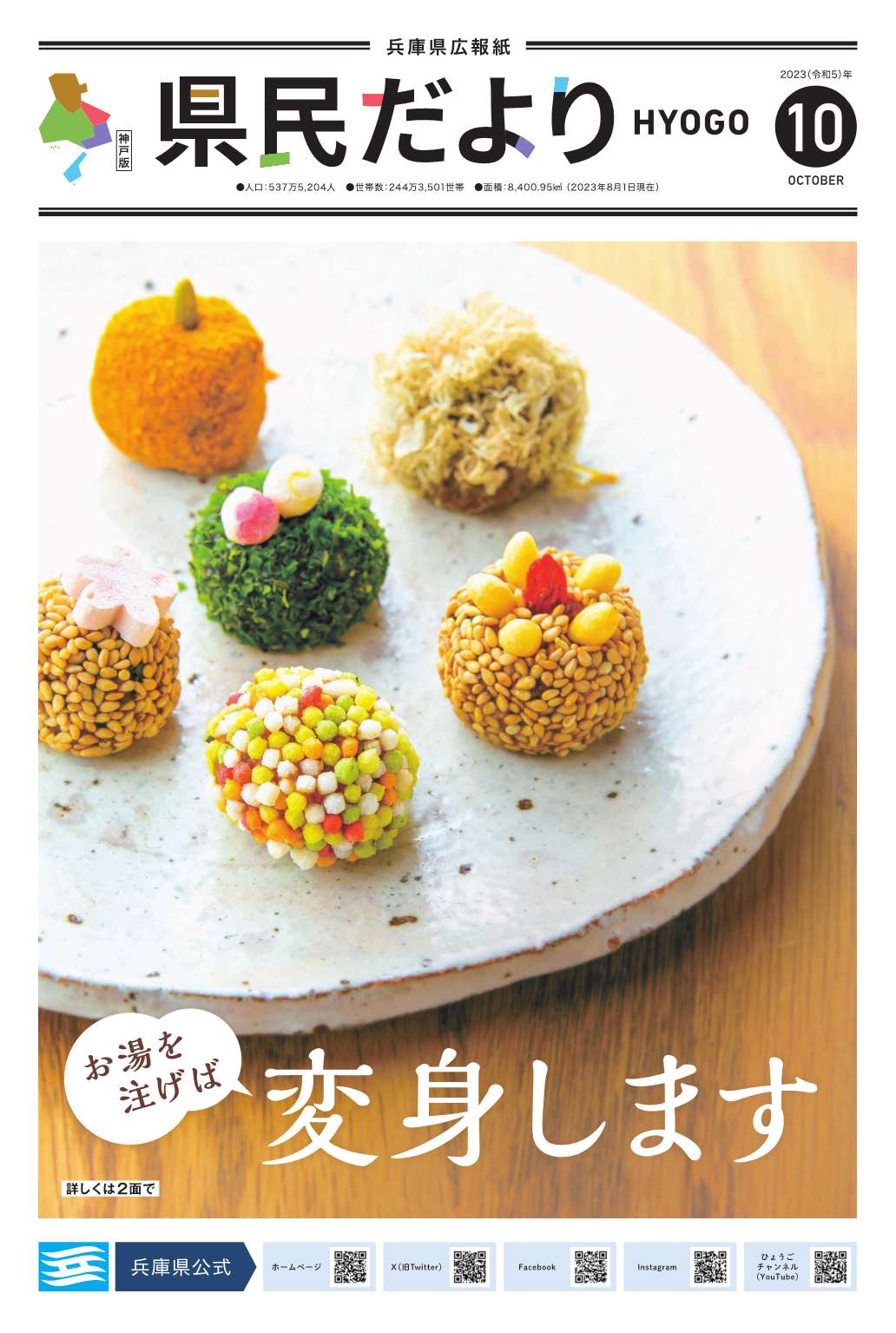

No.11 高温の温泉が育んできた「湯がき文化」を体験できます

98℃の湯が毎分470ℓも湧出する湯村温泉の源泉「荒湯」。地元では高温の湯つぼで卵や野菜などをゆでる「湯がき文化」が受け継がれてきました。温泉に含まれる重曹成分が野菜のえぐみや苦みを和らげ、甘みを引き立てます。土産物店では観光客向けにネットに入った卵やトウモロコシを販売。

最近は、卵とパン、マヨネーズ等がセットになった玉子サンドのキットなども登場し、若者を中心に好評です。湯がき上がるまでの間、足湯でくつろぎのひとときを。地元の人と膝を突き合わせて語らうのも荒湯ならではの楽しみ方です。(湯村温泉観光協会 太田洋二さん)

|

約1200年前に発見された「荒湯」。周りの湯つぼは24時間いつでも利用できます。 |

|

人気の玉子サンドのキットは予約制(詳しくは観光協会へ)。 |

|

理髪店や美容院では「温泉洗髪」の珍サービスも。頭皮がすっきりすると評判です。 |

|

土産物店に並ぶ卵。湯つぼに漬けて10~12分でゆで上がります。 |

|

温泉街の全戸に配湯されており、民家の玄関口には水道水と温泉の2つの蛇口。温泉は主に融雪に使います。左が温泉。 |

関連サイト

No.12 淡口しょうゆ発祥の地で発酵文化に親しむ”地産地酵”体験

淡口(うすくち)しょうゆ発祥の地、たつの市は江戸期から続くしょうゆ蔵やこうじ蔵が今も軒を連ねています。「発酵LabCoo(ラボクー)」では、搾りたて生しょうゆをベースにしたMyしょうゆや、自家製のみそを使ったみそ玉など、地元の素材で発酵食を作る“地産地酵”体験を楽しめます。

「淡口しょうゆを生んだのは揖保川の超軟水」「淡口しょうゆに甘酒が入っているのはかつて酒蔵が多かったから」といった豆知識も盛り込んでいます。まちに根付く発酵文化に触れることで、この土地についてより深く知ってほしいです。今後は、周辺の蔵や資料館の見学も加えたツアーを検討しています。(発酵LabCoo 松下美幸さん)

|

「発酵食品を知ることで地域の歴史や風土も分かります」と松下さん。 |

|

お湯を注げばみそ汁が楽しめるみそ玉。 |

|

みそに天然だしと乾燥野菜を混ぜて丸めるだけ。好みの具材をトッピングして仕上げます。 |

|

昆布やタカノツメ、煮干し、干しシイタケ、サンショウなど11種類の乾物や薬味の中から好みのものを選び、瓶の中へ。生しょうゆを加えて「Myしょうゆ」の出来上がり。 |

|

古いしょうゆ蔵が今も残る風情漂う町並み。 |

|

辺りにはしょうゆ造りの歴史を伝える「うすくち龍野醤油資料館」も。 |

関連サイト

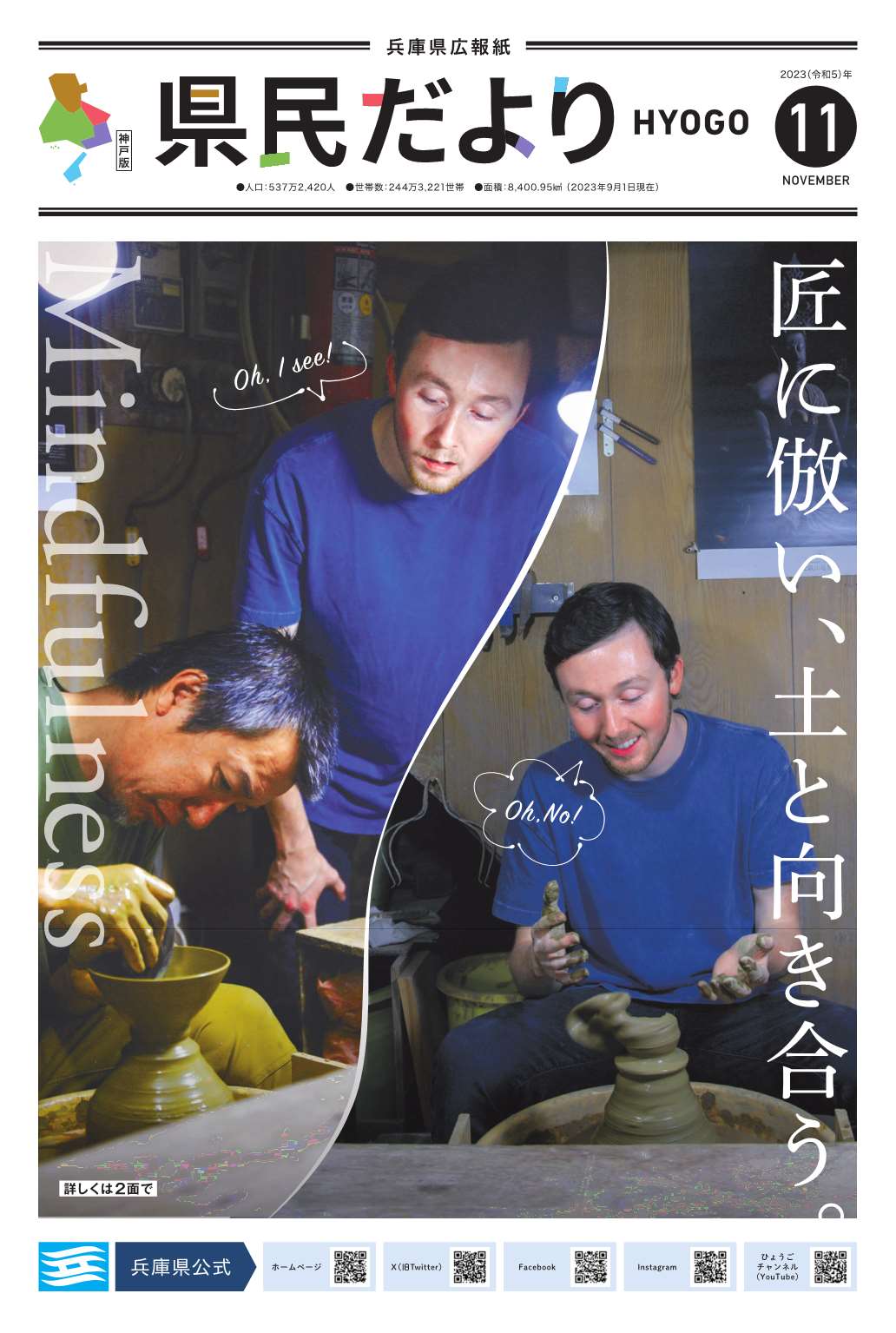

No.13 秋深まる丹波焼のふるさと 窯元との交流ツアー

山裾に窯元が集まる丹波焼の産地では、窯元巡りや陶芸体験といった定番の楽しみ方に加え、これからは紅葉も見頃を迎えます。丹波立杭陶磁器協同組合は2025年大阪・関西万博に向けて、窯元との交流や路地散策、「最古の登窯」の見学等をセットにしたガイドツアーを企画し、来年度にプレ実施を予定しています。

窯元に教わるろくろ体験をはじめ、金継ぎや窯詰め体験、自作の食器で料理を楽しむ飲食店とのコラボメニューなどを用意。詳細が決まり次第、ホームページでお知らせします。お楽しみに!

(同組合事務局長 前中玉喜さん)

|

窯元が連なる路地を散策するのも楽しみの一つ。 |

|

丹波焼の産地に現存する「最古の登窯」は1895(明治28)年の築造。全長47m、9つの焼成室があります。 |

|

多くの窯元はギャラリーと直売所を併設しています。 |

|

陶芸体験では窯元が丁寧にろくろの使い方を教えてくれます。 |

関連サイト

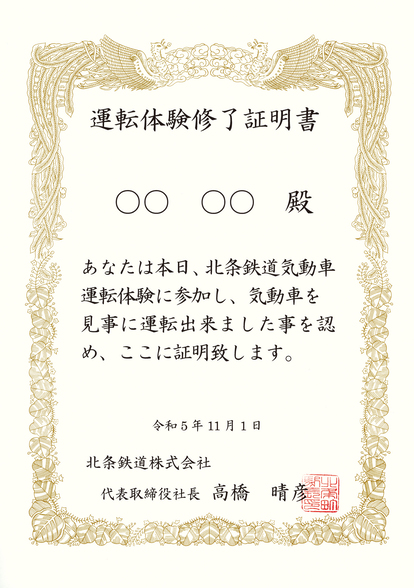

No.14 レバーを握って指差し確認 運転士気分を味わえます

|

制帽をかぶり、手袋をはめて出発進行!指定の位置でピタリ停車に挑戦します。 |

北条鉄道は小野市の粟生駅と加西市の北条町駅を結ぶ全長13kmのローカル線です。通勤、通学を中心に“地域の足”として親しまれる一方、週末には全国から鉄道ファンが訪れます。その理由は昨年、国鉄型の人気車両キハ40系を導入し、さらに北条町駅構内で「気動車運転体験」が始まったからです。

運転士が付き添い、実際にレバーを握り約50mの留置線を数回運転できるというもので、既にリピーターがいるほど人気です。また、季節のイベント列車にも多くの観光客が集まります。12月にはサンタ列車が運行し、法華口駅と長(おさ)駅ではイルミネーションがホームを彩ります。(同鉄道常務取締役 藤井秀明さん)

|

体験後、修了証明書をもらえます。 |

|

東北地方のJR五能線で活躍したキハ40系。 |

|

車内の至る所にJR時代の名残が見られます。 |

No.15 ガイドの詳しい解説付きツアーで命を守る術を身に付ける

|

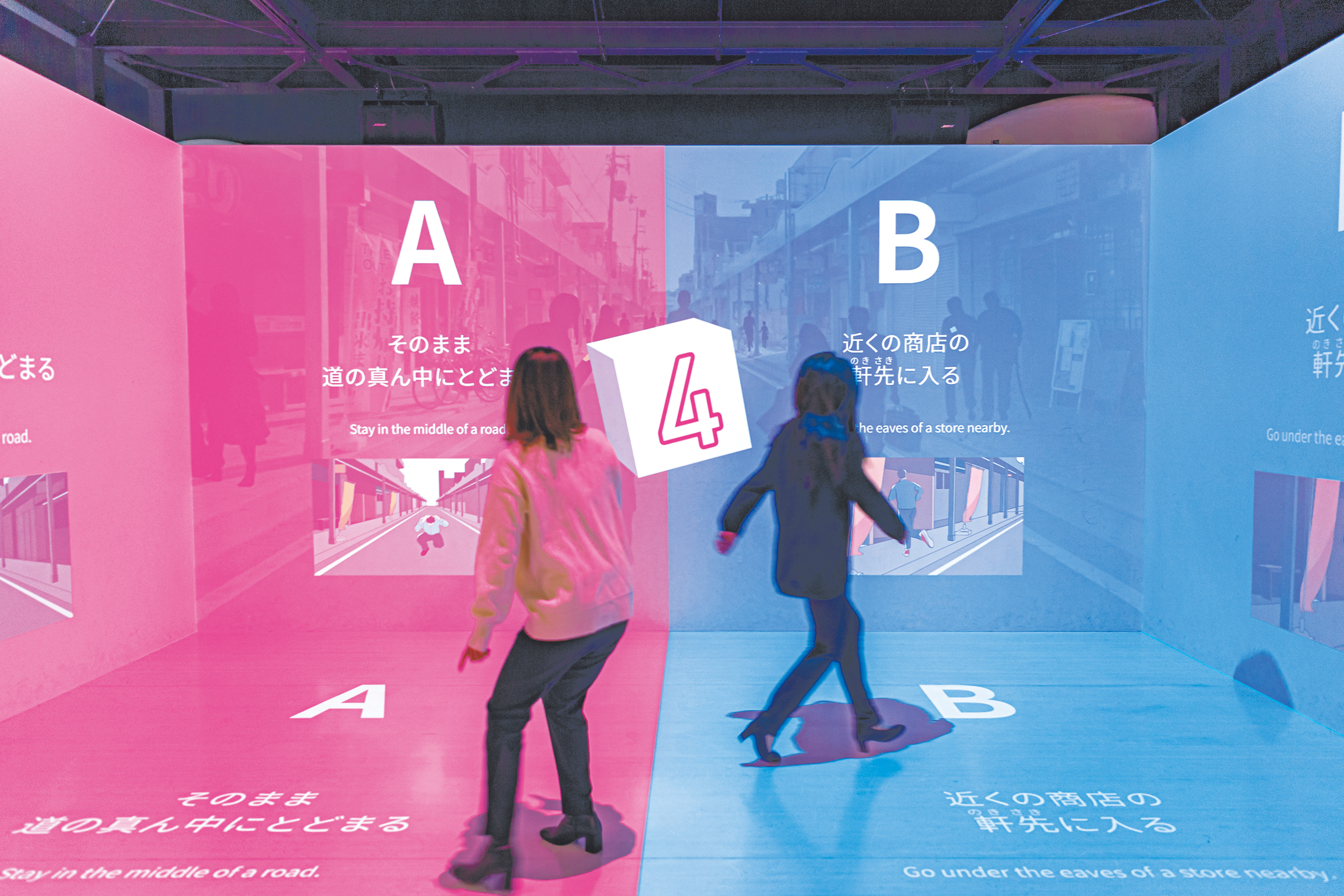

コンビニで地震が発生したらどうするか、体験しながら考えるコーナー |

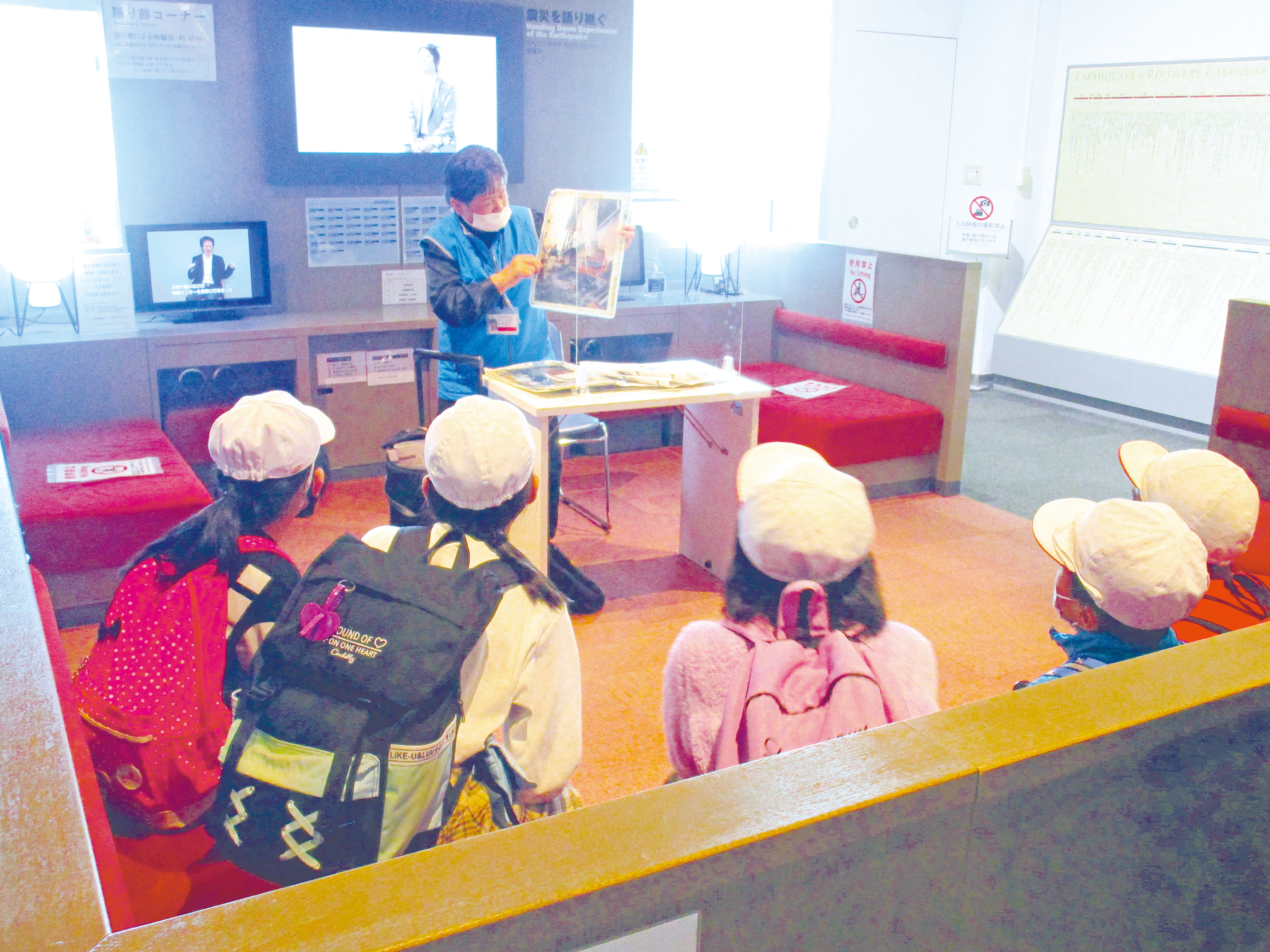

人と防災未来センターは、震災を経験した語り部による体験談から臨場感あふれるVR(仮想現実)をはじめとする最新のデジタル技術を取り入れた展示まで、多様なプログラムを通して阪神・淡路大震災の被害と復興の歩みを知り、災害時に命を守る方法について学べる施設です。ひょうごフィールドパビリオンのプログラムとして昨年12月、「スペシャルガイドツアー」を始めました。ガイドの案内の下、最短60分からのコースを組み、限られた時間でもポイントを押さえて巡ることができます。

地震発生時の避難行動のトレーニングや震災直後のまち並みの実物大ジオラマなどを通じて災害の状況を具体的に知ることで、より深く考える機会になれば。これまで来館したことがある人も、改めてツアーに参加して新たな気付きを得ていただけるとうれしいです。(人と防災未来センター事業部運営課長 森川徹さん)

|

「クエスチョンキューブ」ではクイズ形式で防災の知識を学ぶことができます。 |

|

「震災直後のまち」のジオラマ展示では、ガイドが懐中電灯で照らしながら発生直後のまちの様子を説明します。 |

|

「震災を語り継ぐ」のコーナーでは、語り部が自らの経験を生の言葉で伝えます。 |

関連サイト

No.16 アナログなものづくりの現場で豊かな音色に包まれる特別な時間

|

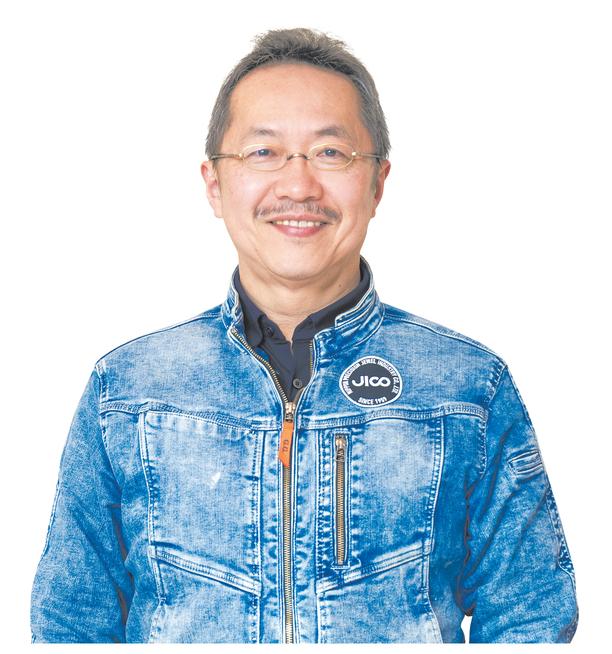

日本精機宝石工業(株)代表取締役 仲川和志さん |

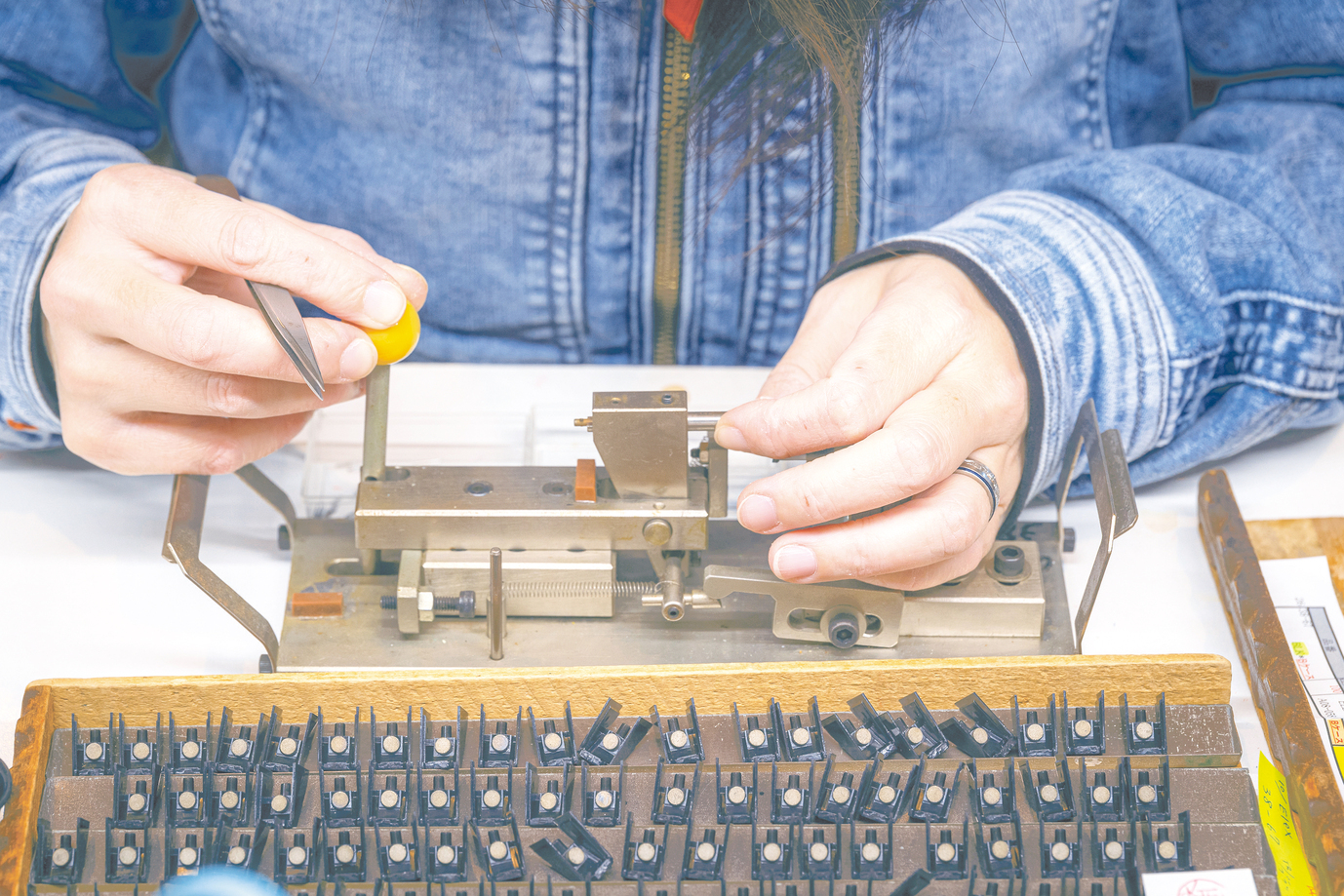

新温泉町浜坂はかつて、縫い針の一大産地でした。日本精機宝石工業(株)では、技術を応用して蓄音機用の鋼鉄針を作るようになり、1966(昭和41)年からはレコード針の生産を始めました。以来、世界中からのオーダーに応えるうちに、製造可能なレコード針は2,350種類に。それを1本単位で受注するのは世界でも弊社だけだと思います。都市部から遠い上に冬の間は雪に閉ざされ、機械が壊れると部品の取り寄せに何週間も要することがあったため、大半の部品の製造から機械の修理まで、自社で賄うしかありませんでした。昭和の時代から変わらないものづくりの様子を見学できるよう工場を改装し、加えてレコードの豊かな音色を存分に楽しめる施設「Feel Records」を昨年10月にオープンしました。地元の旬のランチなども用意し、貸し切りの空間でぜいたくなひと時を提供しています。

|

レコード針の組み立てや検品などミリ単位の精度が求められる手作業を見学できます。 |

|

タイプの異なる2種類のオーディオシステムを備えたリスニングルームでは、好みの音楽をじっくり鑑賞。レコード盤の持ち込みもOK。 |

|

旬の地元食材を使ったランチは、提携する町内のホテルや旅館などから取り寄せ。「松葉ガニを食べたい」などリクエストも可能(別途料金)。 |

関連サイト

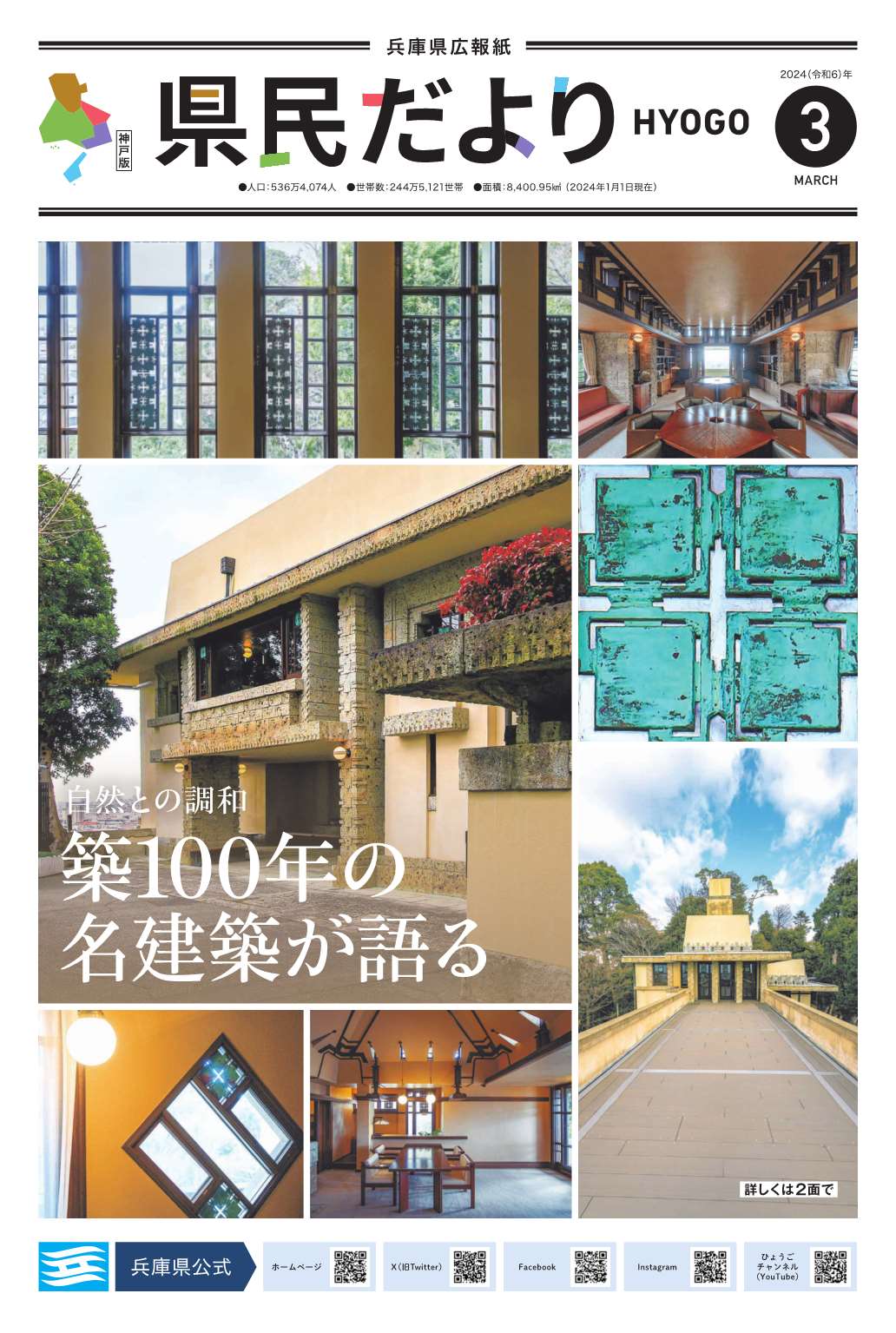

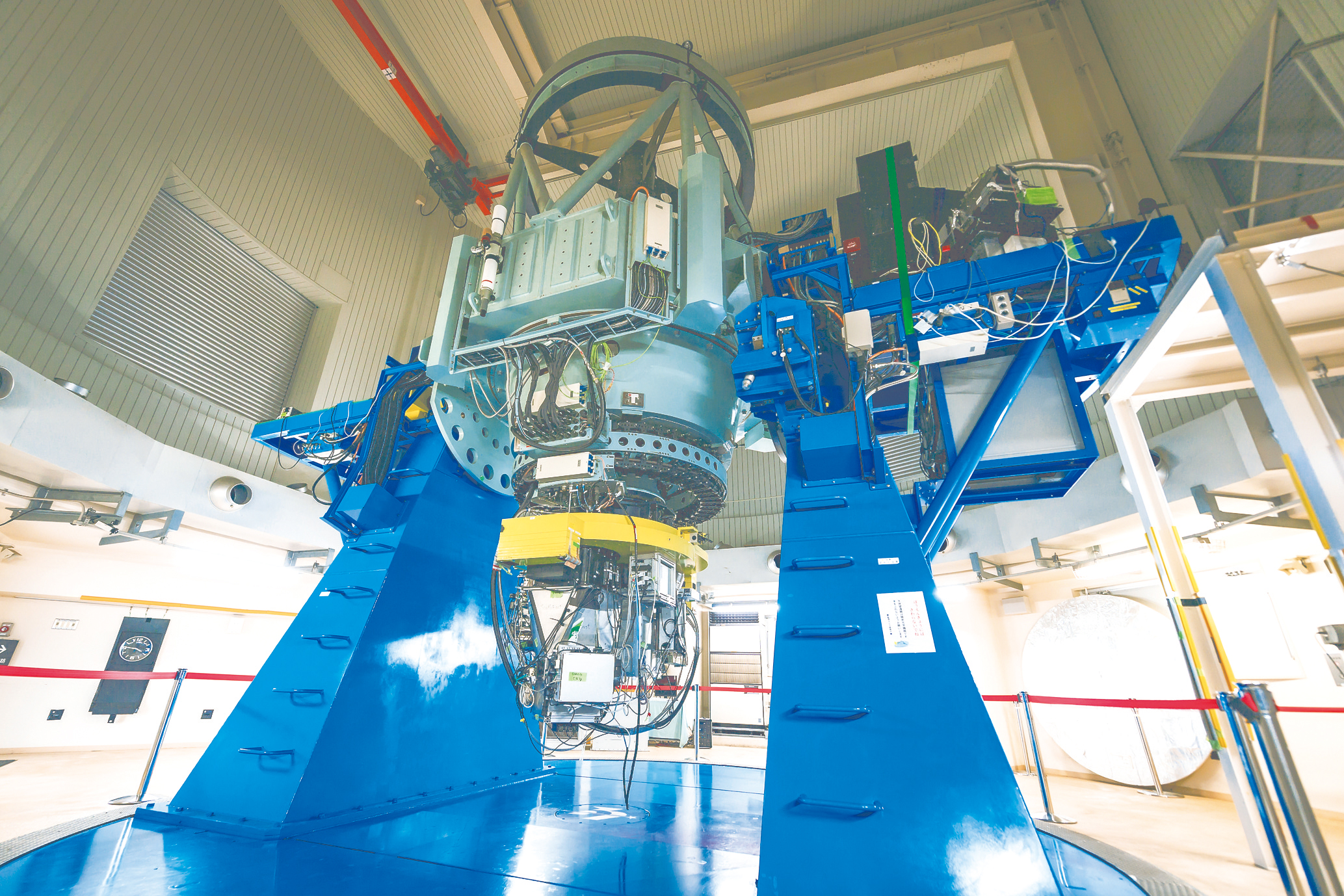

No.17 近代建築の巨匠が手がけた館で自然との調和を感じてください

本ヨドコウ迎賓館は1918(大正7)年、米国の建築家フランク・ロイド・ライトの設計を基に、弟子の遠藤新と南信の実施設計、工事監督により24年完成しました。当初は山邑酒造(株)(現在の櫻正宗(株))の8代目当主、山邑太左衛門の別邸として使われていましたが、実業家に売却され、その後47(昭和22)年に(株)淀川製鋼所が購入。74年には国の重要文化財に指定されました。ライト建築の特徴は、自然との調和です。建築当時この辺りは緑豊かな住宅地として知られ、当館も山の稜線(りょうせん)を生かして建てられました。

館内も、応接室は天井に照明がなく、36の小窓から光と風を取り込むようになっています。大きな窓を額縁に見立てて外の風景を絵画のように楽しむこともできます。他にも随所にライトのこだわりが詰め込まれているので、細部までじっくり観察してみてください。2025(令和7)年春からは、芦屋市と協力してライト建築とSDGsの関係を学べるひょうごフィールドパビリオンのプログラムを展開する予定です。(同館館長 岩井忠之さん)

「壁や柱など随所に四角い形が用いられているのもライト建築の特徴の一つです」と話す岩井さん。

応接室に設けられた大小の窓。季節や時間帯によって見える景色や入り込む光が少しずつ異なり、自然を身近に感じることができます。

窓や扉などには葉をモチーフにした銅板の飾りが施されています。

山肌に沿って階段状に建てられています。

No.18 運河クルーズや釣り体験で尼崎の海の魅力を発見しよう

尼崎市の臨海部は公害問題に悩まされた時代もありましたが、今では多くの魚が住む豊かな海に変化を遂げています。立ち並ぶ工場への輸送路として造られた運河は現役で、原材料や製品を積んだ貨物船が行き交います。工場群を縫うように流れる運河を航行するのが「尼崎運河クルーズツアー」です。出入り口となる日本最大級の閘門「尼ロック」を通過し、門の開閉によって水位が上下するのを体感。船上では、尼ロックの仕組みや役割、まちを水害から守っていることなどをガイドが解説します。

また、釣り体験や取れた魚を味わうバーベキューを追加することもできます。クルーズで学んで、爽快感を味わって、バーベキューでは釣った魚のおいしさに驚いてと、いろいろな角度から尼崎の海を楽しんでください。

関連サイト

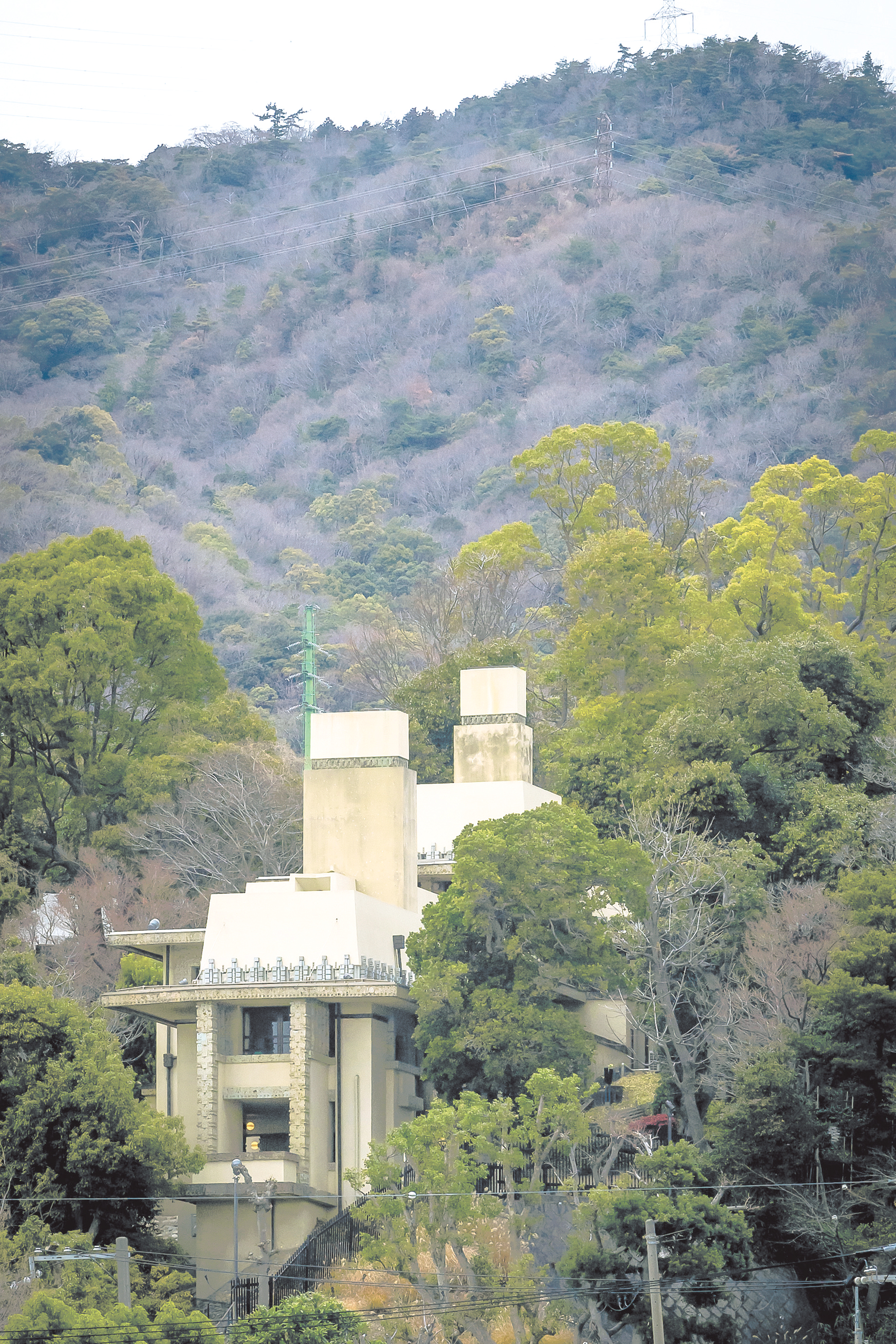

No.19 柳田国男と妖怪の町を環境に優しい乗り物で巡ろう

福崎町は、明治から昭和にかけて活躍した民俗学者、柳田國男のふるさとで、生家をはじめゆかりの場所が残っています。辻川山公園では池から河童(かっぱ)、小屋からは天狗(てんぐ)が出てきたり、飲食店の店先には柳田の著書「妖怪談義」などにちなんだ妖怪のモニュメントをあしらった「妖怪ベンチ」が置かれていたり、町の至る所で妖怪に出合えます。県指定重要文化財である三木家住宅などはリノベーションされて宿泊施設になっており、宿泊者限定のオプションもあります。

少し足を延ばせば特産のもち麦が栽培されている畑や48の滝が流れる七種山など自然豊かなスポットも。電動アシスト付きスポーツ用自転車「E-bike」や小型電気自動車「妖怪ガジpod」をレンタルして、環境に優しい観光を楽しみませんか。

【県重要文化財に指定されている柳田国男の生家】

【町内に21基ある妖怪妖ベンチ】

関連サイト

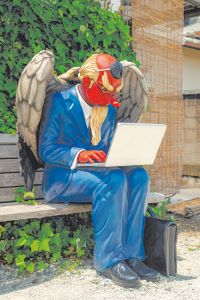

No.20 澄み切った空気の中で瞬く星 観望会ではるかかなたの世界に触れる

佐用町は全国で108の市町村が選ばれた「星空の街」に認定されています。町の北部にある大撫山の標高約436メートルの頂に立つ兵庫県立大学西はりま天文台では、都市部から離れた澄んだ空気の中で夜空を楽しめ、天候が良い日には肉眼でも六等星まで見えます。昼と夜に参加費無料の観望会を開催。一般公開の望遠鏡としては世界最大級のなゆた望遠鏡を使った「夜間天体観望会」は、四季折々の夜空を観察でき、夏はこと座のベガ、わし座のアルタイル、惑星壮星雲のM57などが見られます。

「昼間の星と太陽の観察会」では、夜とは異なり控えめに輝く星や、太陽のプロミネンス(紅炎)が見どころです。併設の宿泊施設を利用すれば、時間を気にすることなく芝生広場に寝転がり、夏の夜空を代表する天の川や星々を堪能できます。街中では見られない満点の星に心癒やされませんか。

口径2メートルを誇るなゆた望遠鏡

なゆた望遠鏡で観測したアルタイル

サテライトドームの望遠鏡

関連サイト

No.21 丹波社氏のふるさとに息づく酒造りや発酵文化を体感

カフェの内部は昔のたるを有効活用

国登録有形文化財の主屋(直売所)

|

「小鼓」で知られる(株)西山酒造場は1849(嘉永2)年の創業来、自然豊かな丹波の地で日本酒を造り続けています。当蔵では、「小鼓」の名付け親である高浜虚子の句碑、仕込み水をくみ上げる井戸などを見て回ったり、お酒の飲み比べをしたりできます。8月には、約30年前まで使っていた蔵をリノベーションした「鼓傳」をオープンしました。1階の「発酵まかないカフェ 小鼓御里」では、酒造りに携わる蔵人が普段食べている「まかない」をアレンジした発酵料理を提供し、2階は1日1組限定の宿泊施設となっています。

関連サイト

No.22 舞台裏を見学することで人形浄瑠璃への理解が深まります

淡路人形座は1964(昭和39)年、室町時代から続く淡路人形浄瑠璃の保存・継承を目的に発足し、現在は専用劇場で1日に4回の公演をしています。人気演目の「戎舞(えびすまい)」では、上演前にバックステージツアーと人形解説を実施。

舞台背景のふすま絵が次々に変わり千畳敷の大広間になっていく“大道具返し”の実演や、1体の人形を3人で操作する方法の紹介をします。舞台で特に注目してほしいのが、まるで魂が吹き込まれたかのような人形の動きです。首のかしげ方やまばたき、手振りで喜怒哀楽を情緒豊かに表現し、見る者を物語の世界へぐっと引き込みます。

淡路人形座の代表的な演目「戎舞」

人形遣いの中でも、頭と右手を動かす

「主遣い」は最も技量が求められます

淡路人形座名物「大道具返し」の実演

太夫による浄瑠璃本の解説

No.23 江戸時代から続く伝統の技“幻のそうめん”作り

南あわじ市内11カ所の製麺所で製造される淡路島手延べそうめんは、国内流通量の1%にも満たない上に各社が独自に販売していることから、“幻のそうめん”といわれています。昔ながらの手作業で延ばす麺は細かくてこしがあり、のど越しの良さが自慢です。雨が少なく冷たい季節風が吹く気候はそうめん作りに合い、漁業者の冬場の副業として広まりました。

天候などにより練り具合や塩水量を調整した生地を、2本の管に8の字に

掛け、寝びつで熟成。建物と一体型の寝びつは淡路島特有の形状です。

箸で上下にさばきながら麺を細く延ばす門干し工程。

関連サイト

No.24 震度7の恐怖を体験し備える大切さを実感しよう

通常は消防学校の訓練に使用されている臨場感のある施設で煙避難体験。

三木市にある県立広域防災センターでは一人一人の防災意識を高めるため、体験型の学習を実施しています。メニューは7つあり、目的や年齢に応じて自由に組み合わせることができます。お薦めは、起震車に乗って震度1から7までの揺れを体感する地震体験と、煙に見立てた水蒸気が充満する真っ黒な通路を進む煙避難体験です。災害の恐ろしさを知ることは備えの第一歩。震度7の揺れどれほど怖いかを分かっていれば、備えようという気持ちが芽生えます。備える大切さを実感し、自身の防災対策を見直してほしいと思います。他にも、県の備蓄倉庫の見学や消火器取扱体験など、普段はあまり体験できないメニューがそろっています。阪神・淡路大震災から30年を迎える節目に、改めて防災について考えるきっかけにしてください。

|

隣接する陸上競技場のスタンド下に約5,000平方メートルの備蓄倉庫を整備。食料、毛布などの生活用品、携帯トイレなどの衛生用品を黄、赤、青に色分けして保管しています。 |

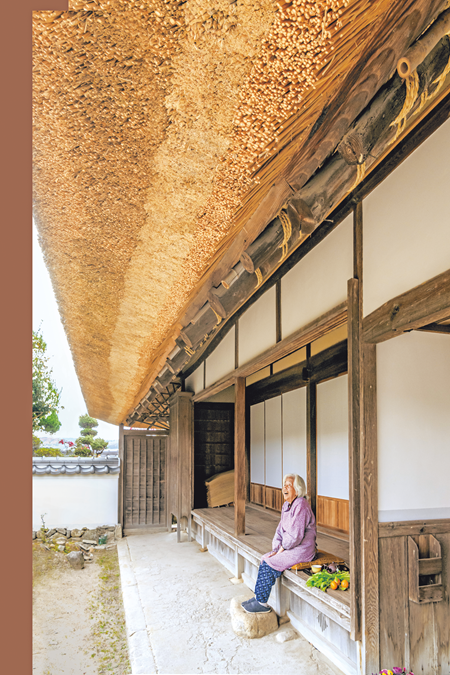

No.25 古くて新しいかやぶきの世界へ 職人の解説でいざないます

神戸市北区と西区の里山には、かやぶきの建物が約800棟残っており、現存する日本最古の民家「箱木家住宅」をはじめ、神社仏閣や農村歌舞伎舞台など文化財も多数あります。かやぶきは通気性と断熱性に優れ、昔はいろりの煙でいぶされることで強度が増しました。

また20年~30年置きにふき替えられ、古いかやは田畑の肥料に再利用されるなど、SDGsに通じる先人の知恵が随所に感じられます。令和6年9月からは、かやぶき職人集団「くさかんむり」のスタッフの案内で北区内の建物を巡るツアーがスタート。伝統的な建物だけでなく、淡河戎神社など現代的なかやぶきが見られる場所にも立ち寄ります。

関連サイト

No.26 淡路島の木が育んだシイタケの収穫体験

洲本市の山あいにある竹原集落では40年以上、原木を用いてシイタケを栽培しています。周辺の山で切り出したクヌギやコナラに菌を植え付け、約待つこと1年半。木の栄養分のみで成長したシイタケが姿を現します。「竹原原木椎茸」は土臭さがなく、歯切れもいいので、「シイタケが苦手な人でも食べられる」という声をよく聞きます。春と秋にはシイタケ狩りも実施しています。収穫体験を楽しみ、淡路島の山の恵みを味わってください。

竹原原木椎茸は、アジサイの名所「あわじ花山水」内の施設で育てられています。

関連サイト

No.27 火山の噴火で生まれた造形美を体感する

豊岡市の神鍋高原は、神鍋火山群を中心とした丘陵地です。1,000メートル級の山々に囲まれた自然豊かな土地は山陰海岸ジオパークに認定されており、四季折々にレジャーが楽しめます。春から秋にかけては噴火口や森林を約2時間かけて散策するガイド付きのプログラムを提供しています。2つのコースから選べ、近畿で唯一噴火口が残る神鍋火山を観察するコースでは、標高469メートルの頂から周囲の山々を見渡したり、歴史を感じられる地層を観察したりできます。一方、流れ出た溶岩により形成された地形を歩くコースでは、溶岩棚を二段になって落ちる二弾滝や、24メートルの高低差がある八反滝など見応えのある造形美を楽しめます。解説を聞きながら、火山が生み出した独特の風土に触れてみませんか。

関連サイト

No28 トリックARアート 作品の一部になろう

館内には約50点のトリックアートを展示。全て撮影可能です。

スマートフォンの画面には、実際に描かれていない龍が。

2021年にオープンした加東アート館は、錯覚を利用したトリックアートがそろう美術館です。中でもAR(拡張現実)技術を使った作品の数は日本一(同館調べ)。

「トリックARアート」アプリをダウンロードしたスマートフォンを作品にかざすと、画面に新たな動画が現れます。毎年4月にほぼ全ての作品をリニューアルしており、今年は「アドベンチャー」をテーマに、龍やキングコング、コブラから逃げたり、恐竜とバトルしたりと、作品の一部になって冒険を楽しむことができます。家族や友人と、トリックアートの不思議な世界を体験してください。

関連サイト

No.29 とびきり新鮮な黒枝豆の収穫体験を

関連サイト

関連ページ

坊勢島

坊勢島 神戸ビーフ

神戸ビーフ 山田錦

山田錦 淡路島の線香

淡路島の線香 三木金物

三木金物 丹波焼

丹波焼 沼島

沼島 朝来の暮らし

朝来の暮らし 家島の暮らし

家島の暮らし デカンショ踊り

デカンショ踊り 湯がき文化

湯がき文化 淡口しょうゆ

淡口しょうゆ 窯元交流

窯元交流 気動車運転体験

気動車運転体験 防災

防災 レコード針

レコード針 ヨドコウ迎賓館

ヨドコウ迎賓館 運河クルーズ

運河クルーズ 妖怪の町

妖怪の町 星空の街

星空の街 発酵文化

発酵文化 幻のそうめん

幻のそうめん 災害への備え

災害への備え かやぶき住居

かやぶき住居 シイタケ栽培

シイタケ栽培 神鍋高原

神鍋高原 トリックアート

トリックアート 黒枝豆収穫体験

黒枝豆収穫体験