ここから本文です。

HPVワクチン接種について

HPVワクチンは平成25年6月から、積極的な勧奨を一時的に差し控えていましたが、令和3年11月に専門家の評価により「HPVワクチンの積極的勧奨を差し控えている状態を終了させることが妥当」とされ、令和4年4月から定期接種の個別接種勧奨が再開されました。同時期から積極的な勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方に対する「キャッチアップ接種」も開始されています。

厚生労働省作成のリーフレットや接種医療機関においてワクチンの有効性と安全性について説明を受け、十分に理解した上で接種してください。

ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~(外部サイトへリンク)

ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの接種を逃した方へ~キャッチアップ接種のご案内~(外部サイトへリンク)

なお、予防接種後に痛みやしびれ等の症状が発生した場合には、当該ワクチンを接種した医師に受診が必要かどうかをご相談ください。また、接種した医師以外の診察を受ける場合においては、HPVワクチン接種を受けたかどうかを伝えてください。

個別勧奨及びキャッチアップ接種等について

- 1.HPVワクチンの個別勧奨について

市町は、対象者又はその保護者に対し、予診票の個別送付を行うこと等により、接種を個別に勧奨します。予防接種法に基づく定期接種対象者は、小学校6年生(12歳となる日に属する年度の4月1日)から高校1年生相当(16歳となる日の属する年度の3月31日)までの女子の方です。

紛失等で予防接種券がない場合は、お住まいの市町の予防接種担当窓口にお問い合わせください。

- 2.積極的な勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方への対応について(キャッチアップ接種)

|

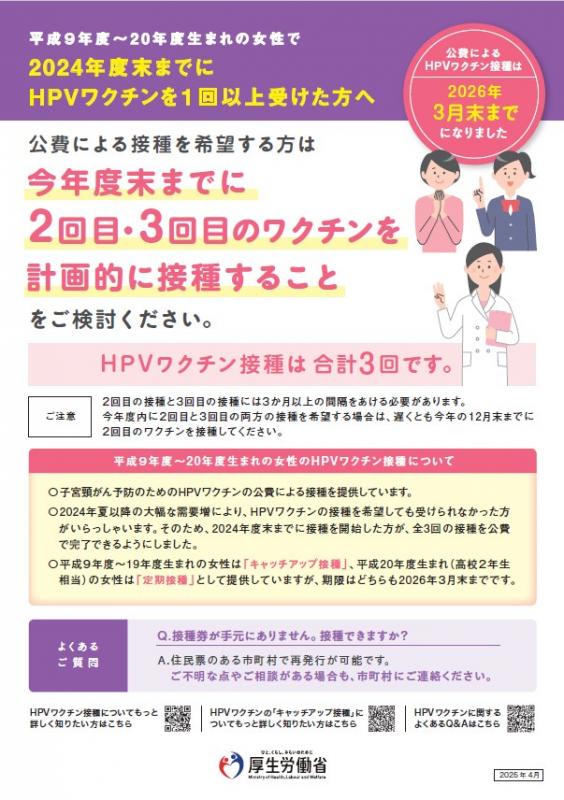

令和6年夏以降の大幅な需要増により、HPVワクチンの接種を希望しても受けられなかった方がいる状況等を踏まえ、令和7年3月末までに接種を開始した方が、全3回の接種を公費で完了できるようになりました。 ○対象者:平成9年度~平成20年度生まれの女性のうち、令和4年4月1日~令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方 ○期間:令和8年3月末まで <平成9年度~20年度生まれの女性で令和6年度末までにHPVワクチンを1回以上受けた方へ>

|

積極的な勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方に対して公平な接種機会を確保する観点から、積極的な勧奨を差し控えている間に定期接種の対象であった、平成9年度生まれから平成19年度(誕生日が1997年4月2日~2008年4月1日)生まれまでの女子を「キャッチアップ接種」として、市町が行う定期予防接種とされました。

なお、令和7年3月末までにHPVワクチンを1回以上接種したキャッチアップ接種の対象の方が、定期接種として接種する場合、令和8年3月末までに接種をする必要があります。HPVワクチンは接種を終了するまでに半年から1年程度かかりますので、計画的な接種を行っていただきますようよろしくお願いします。(公費の補助がない場合の接種費用は、サーバリックス®およびガーダシル®では3回接種で約4~5万円、シルガード®9では3回接種で約8~10万円、2回接種で約5~7万円です。)

- 3.償還払い制度について

積極的勧奨の差控えによって、HPVワクチン(定期接種)の機会を逃した方(いわゆるキャッチアップ接種の対象者)で、定期接種の対象年齢を過ぎてヒトパピローマウイルス(HPV)感染症に係る任意接種を受けたものについて、当該任意接種の費用の助成(償還払い)を市町が行う制度のことです。こちらは、令和4年4月1日時点で住民登録がある市町の担当課へお問い合わせ願います。

- HPVワクチンのキャッチアップ接種の実施等について(令和4年3月18日通知)(PDF:379KB)

- 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会におけるHPVワクチンのキャッチアップ接種に関する議論について(令和6年11月29日事務連絡)(PDF:162KB)

県民の皆さまへ

HPVワクチンに関連する動画

- HPVワクチン 私たちにできること

岡山大学病院産科婦人科による HPVワクチンとがん検診に関するアニメーション映像(外部サイトへリンク)

HPVワクチン接種後に気になる症状が生じた方

県の総合相談窓口

| 相談窓口 | 相談内容(例) | 電話 |

|---|---|---|

| 健康部門(疾病対策課) |

|

078-362-3226 |

教育部門への相談は、教育委員会事務局体育保健課(電話:078-362-3789)へお願いします。

診療に係る協力医療機関

各都道府県ではHPVワクチン接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関が選定されています。

(兵庫県内:神戸大学医学部附属病院、兵庫県立尼崎総合医療センター及び兵庫県立はりま姫路総合医療センター)

HPVワクチン接種後、気になる症状の悪化や症状が継続する場合、まずは接種医療機関など、地域の医療機関を受診していただき、当該医療機関の医師から、協力医療機関を紹介いただく流れが基本となります。医療費については自己負担となります。

協力医療機関への紹介方法は協力医療機関への紹介についてでご確認ください。

HPVワクチン接種後の症状によって医療機関を受診された方

ワクチン接種後に何らかの症状が生じ、医療機関を受診した方は、申請によってワクチン接種との因果関係が認められた場合、医療費・医療手当等が支給されます。

定期接種でHPVワクチンを接種された方

予防接種法に基づき、医療費等の給付を受けられることがあります。(健康被害救済制度)

ワクチンを接種した本人(又は保護者)等が、請求書、その他請求に必要な書類を接種を受けた市区町に提出していただきます。詳しくは市町の予防接種担当窓口へお問い合わせください。

任意接種でHPVワクチンを接種された方

認定を受けるためには、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)(外部サイトへリンク)に請求する必要があります。なお、ワクチンの接種を受けた方が支給対象となるのは、請求した日から遡って5年以内に受けた医療に限られています。

- 定期接種の対象年齢以外で接種された方などが対象。

- 具体的な請求方法(外部サイトへリンク)、必要書類、請求書類の様式やその記載方法等については、以下のPMDAの相談窓口にお問い合わせください。

【相談窓口】

0120-149-931(フリーダイヤル)

IP電話等の方でフリーダイヤルがご利用になれない場合は、03-3506-9411(有料)をご利用ください。

| <受付時間> | 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) | 午前9時から午後5時 |

医療関係者の方へ

HPVワクチンの定期接種の対象者等が接種のために受診した場合、当該ワクチンの有効性や安全性等について説明を行い、対象者やその保護者が十分に理解した上で接種を行ってください。

また、自身が接種した以外の受診者でも、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第5条に規定する症状(別紙様式1の報告基準参照)を診断した場合には、速やかに(独)医薬品医療機器総合機構安全性情報・企画管理部情報管理課へFAX(0120-176-146)又は電子報告システム(外部サイトへリンク)にて報告願います。

HPVワクチンの接種に当たっての医療従事者の方へ(外部サイトへリンク)

協力医療機関への紹介について

HPVワクチン接種後の広範な疼痛又は運動障害を中心とする多様な症状に対する診療が必要な症例については、協力医療機関を紹介いただけます。紹介時は、ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の診療にかかるものであることを明記してください。

| 協力医療機関名 | 診療科 | 問い合わせ先 | 紹介方法 |

|---|---|---|---|

| 神戸大学医学部附属病院 |

麻酔科 |

地域連携部門 電話:078-382-5111(代表) |

FAX紹介予約申し込みのご案内(医療機関の方へ)(PDF:438KB) 『紹介状(様式不問)』及び所定の 『紹介予約申込書(ワード:56KB)』を地域医療推進室宛にFAXしてください。 FAX:078-382-5265(予約専用)24時間受付 |

| 兵庫県立尼崎総合医療センター | 脳神経内科 |

地域医療連携室 電話:06-6480-7720 |

外来診察(初診)・検査の事前予約(救急患者さんでない場合)(外部サイトへリンク) 『紹介状(様式不問)』及び所定の 『〈外来診察〉予約依頼票(ワード:59KB)』を地域医療連携センター宛にFAXしてください。 FAX:06-6480-7721 |

| 兵庫県立はりま姫路総合医療センター | 脳神経内科又は小児科 |

患者支援センター地域医療連携課 電話:079-263-8155 |

患者さんご紹介方法(医療関係者の方へ)(外部サイトへリンク) 『診療情報提供書(エクセル:29KB)』及び『医療連携FAX予約送信票(エクセル:23KB)』を患者支援センター地域医療連携課宛にFAXしてください。 FAX:079-289-2055 |

HPVワクチンに係る経緯

平成25年4月、ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症を防ぐワクチンとして、小学校6年から高校1年相当の女子を対象に予防接種法第2条に規定する予防接種として導入されました。HPVワクチンは、子宮頸がんを引き起こしやすいタイプであるHPV16型と18型に有効で、子宮頸がんの原因の50~70%を防ぐことから「子宮頸がんワクチン」とも言われています。

定期接種の導入直後、ワクチンとの因果関係を否定できない持続的な疼痛がHPVワクチン接種後に特異的に見られたことから、平成25年6月14日、「同副反応の発生頻度等がより明らかになり、国民に適切な情報提供ができるまでの間、定期接種を積極的に勧奨すべきではない」との通知が発出され、定期接種を中止するものではないものの、接種の積極的な勧奨が差し控えられました。

今般、国の審議会(令和3年11月12日開催分)(外部サイトへリンク)において、改めてHPVワクチンの安全性について特段の懸念が認められないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められたことで、下記の通知が発出されました。

お問い合わせ