ここから本文です。

芦屋健康福祉事務所管内の感染症情報

感染症発生動向調査に基づく状況や、感染予防についての注意喚起等をお知らせします。

感染症発生動向調査気になる感染症海外渡航予定の方へ被災地での活動予定の方へ結核を知ろう麻しんに気をつけて人食いバクテリア?家屋の浸水ダニに注意!

2026年第6週(2月2日~2月8日)の感染症発生動向情報について

定点把握感染症の発生状況について

| 感染症の種類 |

2026年 第5週 |

2026年 第6週 |

増減 | 感染症の種類 |

2026年 第5週 |

2026年 第6週 |

増減 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| インフルエンザ | 25.00 | 36.67 | ⬆11.67 | 水痘 | ー | 0.50 | ⬆0.50 |

| COVID-19 | 0.33 | 1.00 | ⬆0.67 | 手足口病 | ー | ー | ー |

| RSウイルス感染症 | ー | ー | ー | 伝染性紅斑 | ー | ー | ー |

| 咽頭結膜熱 | ー | ー | ー | 突発性発しん | ー | ー | ー |

| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0.50 | 0.50 | ➡0.00 | ヘルパンギーナ | ー | ー | ー |

| 感染性胃腸炎 | 13.00 | 14.00 | ⬆1.00 | 流行性耳下腺炎 | ー | ー | ー |

インフルエンザとCOVID-19、感染性胃腸炎の報告が増加しました。

水痘の報告が新たにありました。

グラフで見る状況(PDF:147KB)(別ウィンドウで開きます)

2025年第15週(4月7日~4月13日)から、急性呼吸器感染症が追加になりました。詳しくは厚生労働省ホームページ(急性呼吸器感染症(ARI))(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

全数把握感染症について

報告はありませんでした。

過去の感染症発生動向情報

気になる感染症

(1)インフルエンザ

2026年第6週での兵庫県全体の定点あたりの患者数は、49.34人となり先週より増加し警報レベル(定点あたり患者数30.0人)を超えています。

同時期の芦屋健康福祉事務所管内は36.67人となり先週より増加し警報レベル(定点あたり患者数30.0人)を超えています。

インフルエンザの予防には、ワクチンの接種、手洗いが有効です。

感染が疑われる場合には、マスクの着用、咳エチケット、早めの受診が重要です。

(2)COVID-19(新型コロナウイルス感染症)

2026年第6週での兵庫県全体の定点あたりの患者数は1.33人となり先週から減少しました。

同時期の芦屋健康福祉事務所管内は1.00人となり先週から増加しました。

3密(密接・密集・密閉)の回避、手洗いや手指消毒、効果的な換気、マスクの適切な着用といった基本的な感染対策をお願いします。

兵庫県のホームページにて、新型コロナウイルス感染症に関する情報を発信しています。下記のリンクからご確認ください。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する情報(兵庫県庁ホームページ)(別ウィンドウで開きます)

(3)ダニ媒介感染症

ダニ媒介感染症とは、病原体(ウイルスやリケッチア)を保有するマダニやツツガムシなどに咬まれることによって起こる感染症のことです。

病原体の種類により症状や重症度、治療に違いが見られます。

マダニは春から秋にかけて、ツツガムシは春~初夏及び晩秋~冬にかけてが活動時期となりますので、ハイキングや野外作業などで草むら等に入る場合は予防対策が必要です。

長袖、長ズボン、首をタオル等で覆う、足を完全に覆う靴を着用する等、肌の露出を少なくすることが大事です。

また、虫よけスプレーを活用したり、帰宅後すぐに入浴してダニに咬まれていないかを確認しましょう。

山野へ入った2週間以内に発熱や発疹があった場合はすぐに受診し、その行動を伝えることが重要です。

ダニにより媒介される主な感染症である「重症熱性血小板減少症候群SFTS」「日本紅斑熱」「つつが虫病」を一覧にまとめましたので、下記からご確認ください。

代表的な感染症について(PDF:61KB)(別ウィンドウで開きます)

他に日本国内では、回帰熱やライム病などの感染症が報告されています。

芦屋健康福祉事務所管内では、2023年に日本紅斑熱の報告が2件ありました。

ダニ媒介感染症に関する情報は、兵庫県庁や厚生労働省のホームページに掲載されていますので、そちらもご確認ください。

兵庫県庁ホームページ(マダニに注意!ダニ媒介感染症について)

厚生労働省のホームページ(ダニ媒介感染症)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

(4)百日咳

百日咳菌の感染によって、特有のけいれん性の激しい咳発作を特徴とする急性の気道感染症です。

ワクチン未接種の乳幼児が感染すると、嘔吐や無呼吸を伴い、重篤化しやすいので注意が必要です。

また、乳児期にワクチン接種を受けていても、終生免疫は得られないので、成長後に感染することがあります。

予防には咳エチケットなどの一般的な感染対策が有効となります。

百日咳に関する情報は、厚生労働省や兵庫県庁のホームページに掲載されていますので、下記リンクよりご確認ください。

百日咳(厚生労働省のホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

(5)感染性胃腸炎

細菌やウイルスなどの病原体による感染症で、嘔吐や下痢などが主な症状となります。ノロウイルスやロタウイルスなどのウイルス感染が多く、毎年秋から冬にかけて流行が見られます。

また、冬期はノロウイルスによるものが多くなります。

ノロウイルスは、患者の大便や吐物中に大量に含まれており、感染力が非常に強いウイルスです。

エタノールなどの消毒剤はあまり効果がないため、吐物などは次亜塩素酸ナトリウムを使用し、使い捨て手袋、マスク、エプロンを着用して処理しましょう。

カキなどの二枚貝類は十分加熱して食べるなどの注意が必要です。

ノロウイルス予防リーフレット(兵庫県)(PDF:734KB)(別ウィンドウで開きます)

(6)手足口病

主要な原因ウイルスはエンテロウイルスで、年により、流行する型に変動が見られます。

感染経路は飛沫感染、接触感染、糞口感染などです。

保育園や幼稚園などの乳幼児施設では、手洗いの励行と排泄物の適正処理が感染予防の基本です。

手足口病に関する情報は、厚生労働省のホームページに掲載されていますので、下記のリンクよりご確認ください。

手足口病について(厚生労働省のホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

(7)A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

A群溶血性レンサ球菌を病原体とする急性咽頭炎で、突然の発熱、咽頭痛、全身倦怠感によって発症し、しばしば嘔吐を伴います。

幼児期から学童期の小児に多く見られます。

患者との接触を介して広がるため、ヒトとヒトとの接触の機会が増加するときに起こりやすく、家庭、学校、保育施設などでの集団感染が多いです。

予防には手洗いの励行や咳エチケットが効果的です。

(8)RSウイルス感染症

RSウイルスを病原体とする呼吸器感染症で、2歳までにほぼ全員が感染します。

乳幼児の肺炎及び気管支炎の重要な原因となっていて、特に心肺等に基礎疾患があると重症化しやすいといわれています。

手洗いやうがいを徹底し、乳幼児が呼吸器症状を示した場合は早めに医療機関を受診することが重要です。

(9)咽頭結膜熱

アデノウイルスの感染により、発熱(38度~39度)、のどの痛み、結膜炎などを主な症状とする小児に多い感染症です。

主な感染経路は飛沫感染あるいは手指を介した接触感染です。

予防には手洗いの励行や咳エチケットが有効です。

感染症との密接な接触を避け、タオルの共用はしないよう注意してください。

(10)劇症型溶血性レンサ球菌感染症

原因となる「溶血性レンサ球菌」は、一般的には急性咽頭炎などを引き起こす細菌ですが、稀に重篤な症状を引き起こすことがあります。

初期症状は四肢の疼痛、腫脹、発熱、血圧低下などで、発症してから非常に急激かつ劇的に症状が進行します。

発病後数十時間以内には筋肉周辺組織の壊死を起こしたり、血圧低下や多臓器不全からショック状態に陥り、発病後数十時間で死に至ることも少なくありません。そのため、「人食いバクテリア」としてメディア等に取り上げられることがあります。

四肢の疼痛、腫脹、発熱などの感染の兆候が見られる場合は、速やかに医療機関を受診してください。

感染経路は、上気道感染のほか、傷口や粘膜からの感染がありますが、感染経路が明らかでない場合も多くあります。

予防としては、手洗いなどによる手指衛生や咳エチケットが重要です。また、手足等の傷口から感染する場合もあるため、傷を清潔に保つことが大切です。

(11)麻しん(はしか)

麻しんウイルスによって引き起こされる急性の感染症で、一般的には「はしか」と呼ばれています。

空気感染、飛沫感染、接触感染と様々な感染経路があり、その感染力は非常に強く、免疫を持たない人が感染すると、ほぼ100%発症します。

免疫を獲得するには、ワクチン接種が有効です。

定期予防接種についてはお住まいの市町担当窓口へお問い合わせください。

定期予防接種対象以外の方については、かかりつけ医等にご相談ください。

麻しんに関する情報は、厚生労働省や兵庫県庁のホームページに掲載されていますので、下記のリンクよりご確認ください。

麻しんについて(厚生労働省のホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

麻しん(はしか)について(兵庫県庁のホームページ)(別ウィンドウで開きます)

海外においては流行が報告されており、特にヨーロッパ地域における症例報告数は前年度の30倍以上に急増し、入院を要する重症例や死亡例も確認されています。海外渡航を計画されている場合は、下記の「海外渡航を計画されているみなさまへ」も併せてご確認ください。

(12)マイコプラズマ肺炎

飛沫感染が主な感染経路の肺炎で、頑固で長期にわたる咳が特徴です。

予防対策として、患者との濃厚な接触を避け、手洗い、うがいなどを励行することが重要です。

マイコプラズマ肺炎に関する情報は、厚生労働省や国立感染症研究所のホームページに掲載されていますので、下記のリンクよりご確認ください。

マイコプラズマ肺炎(厚生労働省のホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

海外渡航を計画されているみなさまへ

海外では、日本国内では発生のない感染症や、日本国内よりも高い頻度で発生している感染症が報告されています。

海外滞在中にこれらの感染症への感染を予防するためには、その予防方法等の情報を知っておきましょう。

厚生労働省のホームページに情報が掲載されていますので、下記のリンクよりご確認ください。

【海外へ渡航されるみなさまへ】(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

【厚生労働省検疫所FORTH】(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

水害等により家屋が浸水してしまったら・・・

家屋等が浸水した場合は、細菌やカビが繁殖しやすくなり、感染症にかかる恐れがあるため、清掃が大切です。

洗浄や拭き取りによりしっかりと汚れを取り除き、乾燥させた後に消毒を行いましょう。

また、清掃中にも感染症にかかる恐れもありますので、注意が必要です。

被災した家屋での感染対策(厚生労働省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

(リーフレット)浸水した家屋の感染症対策について(厚生労働省)(PDF:141KB)(別ウィンドウで開きます)

(リーフレット)清掃作業時に注意してください(厚生労働省)(PDF:152KB)(別ウィンドウで開きます)

(リーフレット)清掃と乾燥が重要です(厚生労働省)(PDF:79KB)(別ウィンドウで開きます)

(リーフレット)浸水した家屋の感染症対策(厚生労働省)(PDF:549KB)(別ウィンドウで開きます)

(リーフレット)浸水した家屋の消毒手順(厚生労働省)(PDF:421KB)(別ウィンドウで開きます)

被災地での被災者支援や復旧・復興活動に従事される予定の方へ

大雨や台風等により生じたがれきの撤去等の作業に従事する際には、感染症への対策について注意をお願いします。

(リーフレット)感染対策にご協力ください(厚生労働省)(PDF:283KB)(別ウィンドウで開きます)

(リーフレット)清掃作業時に注意してください(厚生労働省)(PDF:152KB)(別ウィンドウで開きます)

結核は過去の病気ではありません!

かつては著しいまん延状況で、その死亡率も高く恐れられていました。

しかし、医療の進歩や国を挙げての結核対策により、結核は薬を飲めば治る病気となり、発生についても低まん延化となりました。

ただ、今でも年間10,000人を超える発生があり、1,500人近くの方が命を落としている感染症です。

決して過去の病気ではないのです。

9月24日~9月30日は結核・呼吸器感染症予防週間です。

「長引いた、咳に結核、疑って、早い受診につなげよう」

結核の症状(長引く咳、たん、微熱、体のだるさなど)には特徴的なものがなく、初期には目立たないことが多いため、特に高齢者では気づかないうちに進行してしまうことがあります。

結核を発症しても、早期に発見できれば重症化を防げるだけではなく、家族や友人等への感染拡大を防ぐことができます。

咳やたんが2週間以上続いたり、微熱や体のだるさが続く場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

「手洗いマスク、習慣づけて、防ごう呼吸器感染症」

今般、新型コロナウイルス感染症をはじめとした呼吸器感染症の脅威が再認識されています。

呼吸器感染症が例年流行する秋・冬前だからこそ、マスク着用を含む咳エチケット、手洗い・手指消毒、換気など基本的な感染対策を心がけましょう。

(ポスター)R7結核・呼吸器感染症予防週間(PDF:3,395KB)(別ウィンドウで開きます)

(リーフレット)R7結核・呼吸器感染症予防週間(PDF:230KB)(別ウィンドウで開きます)

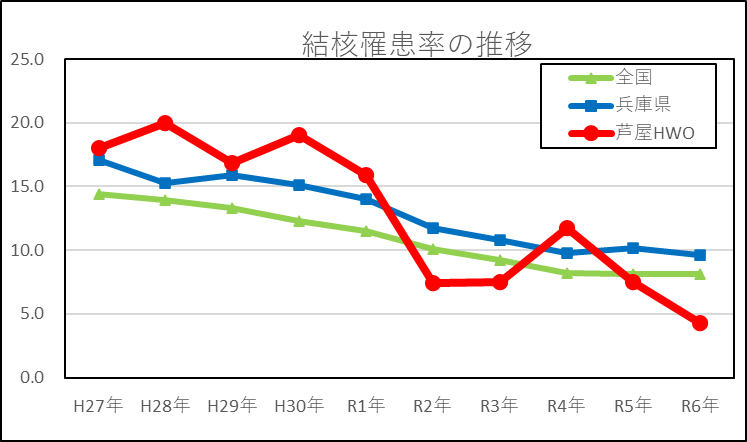

罹患率の推移

縦軸:罹患率、横軸:年

芦屋健康福祉事務所管内は、増減を繰り返しながら減少しています。

令和2年に初めて低まん延の指標である罹患率10.0以下を達成したあと、令和4年に罹患率が増加しました。

しかし、令和5年に再び低まん延の指標である罹患率10.0以下を達成し、令和6年も引き続き低まん延の水準を継続しています。

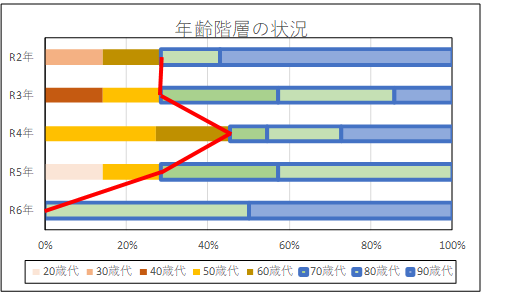

芦屋健康福祉事務所管内での年齢階層別の発生状況

令和6年は80歳以上での発生となりました。

ただ、過去の状況を見ると、高齢者だけではなく、40~50歳代の働き盛りにも発生がみられます。

また、芦屋健康福祉事務所管内では多くはありませんが、全国的に20歳代に発生の増加が見られます。

つまり、年齢を問わずに発生する病気です。

こんな症状があれば…

痰のからむ咳、微熱、身体のだるさが2週間以上続いている場合には、医療機関を受診しましょう。

他にも、急激な体重の減少や胸の痛み、食欲不振などの症状にも注意が必要です。

結核について詳しく知りたい!

下記のサイトをご覧ください。

公益財団法人結核予防会結核研究所ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ