ここから本文です。

総合治水の推進について

~都道府県初の総合治水条例に基づく対策~

総合治水とは?

近年、開発や都市化の進行、多発する局地的大雨により、従来よりも雨水の流出が増え、浸水による被害が拡大しています。

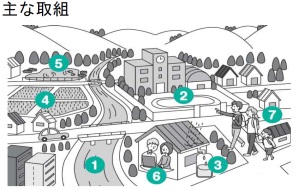

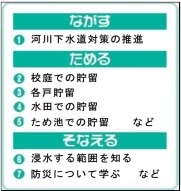

そこで、これまでの”ながす”対策(河川下水道対策)に加え、雨水を一時的に貯める・地下に浸透させる”ためる”対策(流域対策)や、浸水してもその被害を軽減する”そなえる”対策(減災対策)を組み合わせた『総合治水』の取組が重要となっています。

兵庫県では、平成24年4月1日に『総合治水条例』を施行し、この条例に基づいて、地域総合治水推進計画を策定し、県・市町・県民が連携した総合治水を推進しています。

詳しくは、こちらをご覧下さい。【総合治水ってどんなこと?】

構成

(1)総合治水条例

- 県全域で取り組みを拡大するため、平成24年4月に全国の都道府県で初めて総合治水条例を施行。

- 条例には、総合治水の推進に関するあらゆる施策を示した上で、県・市町・県民の責任を明確化。

- 河川の流域や地域特性等から県内を11地域に分け、各地域において総合治水を推進する計画「地域総合治水推進計画」の策定を規定。

- 雨水の流出量が増加する一定規模以上の開発行為を行う開発者等に対し、「重要調整池」の設置等を義務化。

条例の内容

- 条例(本文)(PDF:52KB)

- 条例解説(PDF:3,843KB)

- 施行規則(本文)(PDF:50KB)※平成25年4月1日改正後

- パンフレット(総合治水条例)(PDF:8,650KB)

- リーフレット(総合治水条例の概要)(PDF:505KB)

- (条例制定に関する検討経緯(参考))

重要調整池に関する資料

(2)地域総合治水推進計画

- 各地域の特性やニーズに合わせて、その地域にふさわしい総合治水の取組をまとめた計画。県内を11地域に分割して策定。

- 計画には基本的な目標や方針、ながす・ためる・そなえる取組、環境の保全と創造への配慮等を記載。

- 県民、学識経験者等からなる「総合治水推進協議会」において、広く県民の意見を聴いた上で策定・見直し。

- 詳しくはこちらをご覧ください。「地域総合治水推進計画」

(3)総合治水対策の取組実績と効果

総合治水推進計画に基づき進めてきた総合治水対策について、主な取組の実績と効果を、計画の中間年(策定から概ね5年)である平成29年度末にとりまとめました。

河川下水道対策の進捗や防災意識の向上が図られ、また570万立方メートル(東京ドーム約5杯分)の雨水貯留が可能になりました。

(4)普及啓発活動

総合治水の普及啓発のため、博物館での企画展やイベントでのブース出展など、様々な広報活動を行なっています。

総合治水推進週間

総合治水推進週間は、総合治水対策の意義・重要性に対する流域住民の理解と協力を求める働きかけを全国的に展開する週間です。

詳しくはこちらをご覧ください。総合治水推進週間について

イベント情報

開催予定のイベントや、過去に開催したイベントの詳細はこちらをご覧ください。イベント・その他(河川整備)

広報活動の取組実績

(5)総合治水の具体的な取組

- 「ながす」「ためる」「そなえる」それぞれで実施する具体的な取組例は、こちらをご覧ください。【総合治水ってどんなこと?】

- より分かりやすく・より取組みやすくするため、指針を策定しています。

各種指針

- 指定雨水貯留浸透施設に備えるべき雨水貯留浸透機能の指針(PDF:9,363KB)

- 指定貯水施設の管理者が講ずべき雨水貯留容量を確保するための措置の指針(PDF:1,071KB)

- 指定耐水施設に備えるべき耐水機能の指針(PDF:731KB)

(6)流域治水プロジェクト

流域全体を俯瞰し、河川、下水道等の管理者が主体となり行う治水対策に加え、あらゆる関係者の協働により取り組む「流域治水」が全国的に進められています。

兵庫県でも県全域で流域治水プロジェクトを公表しています。

詳しくはこちらをご覧ください。「流域治水プロジェクト」

(7)特定都市河川

気候変動の影響による水害の激甚化・頻発化に対応し、流域の関係者が協働して取り組む「流域治水」の実効性を高めるため、令和3年5月に、「特定都市河川浸水被害対策法」(以下、「法」という。)が改正されました。

兵庫県では、県内の自治体や関係部局との調整を図りながら、法第3条第9項の規定に基づき、「特定都市河川」に指定するための手続きを順次進めることとし、国・県・市町・企業・県民等のあらゆる関係者の協働による水害リスクを踏まえたまちづくり、流域における貯留・浸透機能の向上等を推進していきます。

詳細については以下のページをご覧ください。

・特定都市河川浸水被害対策法の概要(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

・特定都市河川の指定による流域治水の本格的実践(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

特定都市河川の指定を検討している河川

兵庫県では、以下のロードマップに基づき、「特定都市河川」の指定に向けた検討を進めています。

また、「特定都市河川」の指定後には、総合的な浸水被害対策を推進するために、河川管理者、下水道管理者及び市長が共同して「流域水害対策計画」を策定します。

県が指定を検討している河川(ロードマップ)

※ロードマップの内容は関係機関との調整等により変更することがあります。

国が指定を検討している河川(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ