ここから本文です。

改正食品衛生法について

「食品衛生法」は飲食による健康被害の発生を防止するための法律です。

食を取り巻く環境の変化や国際化等に対応して食品の安全を確保するため、平成30年6月に「食品衛生法」が改正されました。

主な改正点等

- (1)HACCPに沿った衛生管理の制度化【令和3年6月1日施行】

- (2)営業許可制度の見直しと営業届出制度の創設【令和3年6月1日施行】

- (3)その他の改正内容

- (4)リーフレット

- (5)兵庫県内の相談・申請等窓口

(1)HACCP に沿った衛生管理の制度化【令和3年6月1日施行】

原則として、すべての食品等事業者は、一般衛生管理に加え、HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の実施が必要になりました。

HACCPに沿った衛生管理制度について、動画でまとめましたのでご覧下さい。(再生時間:13分31秒)

【動画】食品衛生法の改正について ~HACCPに沿った衛生管理の制度化 編~(外部サイトへリンク)

1.HACCPとは

HACCP(ハサップ)とは、食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因(ハザード)をあらかじめ把握した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至るすべての工程の中で、それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようとする衛生管理の手法です。

2.HACCPに沿った衛生管理とは

「HACCPに沿った衛生管理」は、コーデックスのHACCPの7原則に基づく衛生管理を行う「HACCPに基づく衛生管理」と、簡略化したHACCPによる衛生管理を可能とした「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の2つの基準に分けられます。

(1)「HACCPに基づく衛生管理」の導入が必要な施設

大規模な製造業など、(2)に該当しない事業者の皆様は、コーデックスの7原則に基づく、より高度な衛生管理である「HACCPに基づく衛生管理」に取り組むことになります。

(2)「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の導入が必要な施設

飲食店などの調理業や、食品を取り扱う従事者が50人未満の小規模事業所など、多くの食品等事業者の皆様は、各業界団体が作成した「手引書」を参考とする、「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」を実施することになります。

| 「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の対象となる事業者 |

|---|

| 食品を製造又は加工する施設に併設又は隣接した店舗において、その施設で製造又は加工した食品の全部又は大部分を小売販売する営業 |

| 飲食店営業、喫茶店営業、そうざい製造業、集団給食施設(1回20食程度以上) |

| パン(おおむね5日程度の消費期限のもの)製造業 |

| 調理機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 |

| 包装済みの食品のみを貯蔵、運搬、又は販売する営業 |

| 食品を分割し、容器包装に入れ、又は容器包装で包み販売する営業 |

|

食品を取り扱う従事者の数が50人未満である事業場(小規模事業場) |

(3)HACCPに沿った衛生管理の導入が任意である施設

缶詰などの常温で保存可能な包装済み食品のみを販売するなど、公衆衛生に与える影響が少ない営業を行う食品等事業者の皆様は、一般衛生管理を中心に取り組み、必要に応じてHACCPに沿った衛生管理を行うことになります。

| 一般衛生管理のみの対象となる事業者 |

|---|

| 食品又は添加物の輸入業 |

| 食品又は添加物の貯蔵のみ(冷蔵・冷凍倉庫業を除く)、又は運搬のみ(冷蔵・冷凍車を含む)をする営業、貯蔵及び運搬のみの営業を含む |

| 常温保存可能な包装済みの食品又は添加物を販売する営業(調理機能のない常温保存可能な食品のみの自動販売機を含む) |

| 器具又は容器包装の輸入業又は販売業 |

(4)関連先リンク

- HACCPに基づく衛生管理のための手引書【厚生労働省HP】(外部サイトへリンク)

- HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書【厚生労働省HP】(外部サイトへリンク)

- HACCP導入のための参考資料【厚生労働省HP】(外部サイトへリンク)

- 兵庫県のHACCP(ハサップ)推進への取り組みについて

(2)営業許可制度の見直しと営業届出制度の創設【令和3年6月1日施行】

現在の実態に応じて営業許可業種制度が見直しされ、また営業許可業種以外の事業者を対象とした届出制度が創設されました。

新たな営業許可・営業届出制度について、動画でまとめましたのでご覧下さい。(再生時間:22分49秒)

【動画】食品衛生法の改正について ~営業許可・営業届出 新制度 編~(外部サイトへリンク)

なお、許可申請や届出手続きの詳細については「食品衛生法に基づく営業許可申請・営業届出等について」をご覧ください。

また、営業許可・届出についての相談・問合せは、営業施設最寄りの健康福祉事務所(保健所)へお願いします。(相談・問合せ先はこちら)

1.要許可業種

食中毒のリスクや事業者の営業実態等を考慮して業種を見直し、公衆衛生に与える影響が著しい営業として、32業種が定められました。

なお、改正食品衛生法施行時点(令和3年6月1日)において、すでに取得済みの許可は許可満了日まで有効です。

| 見直し内容 | 令和3年6月1日からの業種 |

|---|---|

|

新設する業種(1) 【法改正前は許可対象ではなかった業種】 |

液卵製造業/漬物製造業/複合型そうざい製造業/複合型冷凍食品製造業 |

|

新設する業種(2) 【法改正前の許可対象業種の内容が変わり、新たに設定された業種】 |

調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業/水産製品製造業/冷凍食品製造業/みそ又はしょうゆ製造業/密封包装食品製造業/食品の小分け業 |

| 1業種での許可の範囲が拡大する業種 | 飲食店営業/菓子製造業/食用油脂製造業/乳処理業/乳製品製造業/清涼飲料水製造業/食肉処理業/食肉製品製造業/豆腐製造業/そうざい製造業/麺類製造業 |

| 一部が届出に移行した業種 | 食肉販売業/魚介類販売業 |

| 大きな変更がない業種 |

魚介類競り売り営業/集乳業/特別牛乳搾取処理業/食品の放射線照射業/アイスクリーム類製造業/氷雪製造業/酒類製造業/納豆製造業/添加物製造業 |

※詳しくは、【要許可業種の詳細について】へ

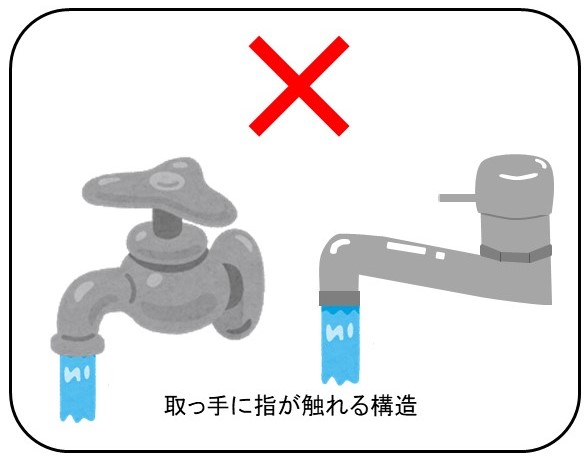

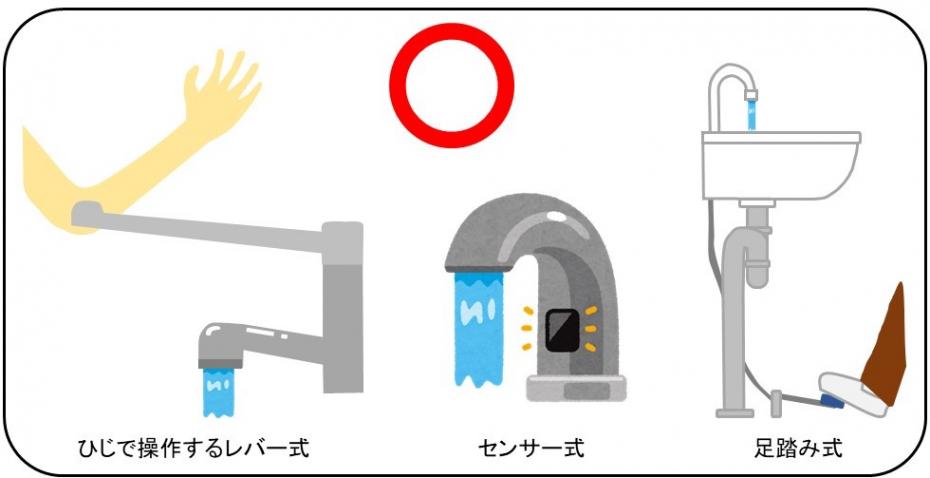

要許可業種で許可を取得するためには施設基準を満たす必要があります。特にお問い合わせの多い「施設に求められる手洗い設備」は以下のとおりです。

手洗い後の再汚染を防止するため、直接手を触れずに操作できる構造が求められます。

※それぞれの要許可業種に求められる施設基準について、詳しくは営業施設最寄りの健康福祉事務所(保健所)までお問い合わせください。(問合せ先はこちら)

2.要届出業種

要許可業種及び届出対象外の業種を除く、すべての食品等事業者が営業を始める際には、事前に届出が必要になります。

ただし、現在許可業種で食品衛生法改正後、届出業種になる業種(上記)は届出不要です。

|

区分 |

要届出業種の例 | ||

|---|---|---|---|

| (1) | 旧許可業種であった営業 | 包装済みの食肉販売業/包装済みの魚介類販売業/乳類販売業/氷雪販売業/コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置) | |

| (2) | 販売業 | 弁当販売業/野菜果物販売業/米穀類販売業/通信販売・訪問販売による販売業/コンビニエンスストア/百貨店/総合スーパー/自動販売機による販売業(自動洗浄・屋内設置で(1)に該当するもの以外)/その他の食料・飲料販売業 | |

| (3) | 製造・加工業 | 添加物製造・加工業(許可対象となる添加物の製造を除く)/いわゆる健康食品の製造・加工業/コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く)/農産保存食料品製造・加工業/調味料製造・加工業/糖類製造・加工業/製穀・製粉業/製茶業/海藻製造・加工業/卵選別包装業/その他の食料品製造・加工業 | |

| (4) | 上記以外のもの | 行商/集団給食施設/器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂製のものに限る)/露店/仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの/その他※ | |

旧許可業種である「食品の冷凍または冷蔵業」の対象となっていた冷凍冷蔵倉庫業はここに含まれます。

厚生労働省ホームページの「食品衛生申請等システム」からオンラインで届け出ることもできます。

3.届出対象外の業種

公衆衛生に与える影響が少ない営業として規定された業種が対象となります。

| 届出対象外の業種 |

|---|

| 食品又は添加物の輸入業 |

| 食品又は添加物の貯蔵のみ(冷蔵・冷凍倉庫業を除く)、又は運搬のみ(冷蔵・冷凍車を含む)をする営業(貯蔵及び運搬のみの営業を含む) |

| 常温保存可能な包装済みの食品又は添加物を販売する営業(調理機能のない常温保存可能な食品のみの自動販売機を含む) |

| 器具又は容器包装の輸入業又は販売業 |

|

合成樹脂を原材料に使用しない器具・容器包装製造業 |

4.食品衛生責任者の設置

要許可業種は引き続き食品衛生責任者を設置しなければならず、要届出業種(器具、容器包装の製造・加工業を除く)にも食品衛生責任者の設置が義務づけられました。

食品衛生責任者の資格要件は以下のとおりです。

- 食品衛生監視員又は食品衛生管理者

- 調理師、製菓衛生師、栄養士、管理栄養士、船舶料理士、と畜場法に規定する衛生管理責任者・作業衛生責任者、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に規定する食鳥処理衛生管理者

- 知事が行う又は知事が適正と認める講習会の受講者

(3)その他の改正内容

1.特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害の届出の義務化【令和2年6月1日施行】

特別の注意を必要とするものとして厚生労働大臣が指定する成分等を含む食品について、事業者から行政への健康被害情報の届出が義務化されました。

2.食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度化【令和2年6月1日施行】

食品用器具・容器包装に使用する合成樹脂について、安全性が確認された物質のみが使用可能となるポジティブリスト制度が導入されました。

詳しくは下記厚生労働省HPをご覧下さい。

食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度について【厚生労働省HP】(外部サイトへリンク)

3.食品リコール情報の届出の義務化【令和3年6月1日施行】

事業者が食品の自主回収(リコール)を行う場合に、リコール情報の行政への届出が義務化されました。

詳しくは「食品等の自主回収報告制度について」をご覧ください。

4.輸入食品の安全証明の充実【令和2年6月1日施行】

輸入食品の安全性確保のために、食肉や乳製品、水産食品の衛生証明書の添付が輸入要件となりました。

詳しくは下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。

(4)リーフレット

- 1-1 食品衛生法が改正されました(改正のポイント)(PDF:501KB)

- 1-2 食品衛生法が改正されました(HACCPに沿った衛生管理の制度化)(PDF:264KB)

- 1-3 食品衛生法が改正されました(営業許可制度の見直し・営業届出制度の創設)(PDF:267KB)

(5)兵庫県内の相談・申請等窓口

営業所所在地を管轄する県健康福祉事務所食品薬務衛生課までご相談ください。

お問い合わせ

部署名:保健医療部 生活衛生課 食の安全安心推進班

※個別のお問い合わせについては、(5)兵庫県内の相談・申請等窓口から、営業所を管轄する窓口までお問い合わせ下さい。

(外部サイトへリンク)

(外部サイトへリンク) (外部サイトへリンク)

(外部サイトへリンク) (外部サイトへリンク)

(外部サイトへリンク)